Для нас прошлое – это прошедшее. Не так для массового сознания Средних веков. Священная история – не только прошлое, но и настоящее. Христос не только родился в Вифлееме, но и рождается каждый год на Рождество в каждой церкви, не только умер и воскрес, но и умирает и воскресает каждую Пасху. Эти праздники – не воспоминания о событиях, но повторение их здесь и сейчас. Так верили массы, невзирая на протесты богословов. Потому иудеи из еврейского квартала ближайшего города были в их глазах именно теми самыми иудеями, которые послали Христа на смерть и которым за это надо было отомстить.

Кроме того, средневековая личность – это не новоевропейский индивид, лично ответственный за свои действия. В Средние века (да и ранее) человек – в первую очередь часть чего-то большего, некой общности – племени, государства, религиозной общины, социальной либо этнической группы и т. д. Каждый член этой общности ответствен за всю общность в целом и за любого его сочлена в пространстве и времени, в прошлом и настоящем. Иерусалимские евреи убили Христа – акт богоубийства кладет вину на всех иудеев. Во время средневековых погромов в избиваемых видели не просто «вредный элемент», но тех же самых людей, что распяли Христа. Вина возлагается на коллектив. Избавление от вины тоже коллективное. В Испании в XV в. защитники прав евреев, в том числе христиане, доказывали, что сыны Израилевы переселились на Пиренейский полуостров еще во времена Вавилонского пленения, то есть задолго до Христа, и посему не повинны в смерти Сына Божия.

Были и вполне материальные причины нелюбви к евреям. Дело в том, что сынам Израилевым запрещалось владеть землей, заниматься многими ремеслами. Большинство из них были мелкими торговцами и ремесленниками, не входившими в официально признанные ремесленные цехи. Относительно небольшое число их занималось ростовщичеством, отдачей денег в долг под проценты. Это было категорически запрещено Церковью, но на иудеев запрет не распространялся. Потому среди ростовщиков было около 10 % евреев, при том, что представители этого народа составляли 2—5 % населения Западной Европы. Однако остальные 90 % были христианами, в большинстве выходцами из Ломбардии, области в Северной Италии, и из Южной Франции. Даже слово «ломбард», означающее ссудную лавку, отсюда. Конечно, ненависть к богатеям, кровопийцам, была широко распространена среди городских низов, да и среди погрязших в долгах рыцарей. Но ростовщики-христиане охотно раздували эту ненависть, дабы отвести обвинения от себя. Вряд ли, однако, погромщики открыто провозглашали свои чисто экономические желания. Тут все же действовал принцип коллективной ответственности.

Еще несколько слов о коллективной вине

Представления о «коллективной» вине не относятся исключительно к евреям. Французский хронист Адемар Шабаннский описывает события, происходившие около 910 г. в графстве Ангулемском. Местный граф присвоил себе драгоценный крест, переданный ему не более как на временное хранение, и «приказал украсить этим крестом церковь в Сен-Совере; за это он был поражен тяжкой болезнью, которая длилась семь лет, а народ его был терзаем таким неслыханным голодом, что люди преследовали людей, дабы погубить их, и убивали своих соседей железом и пожирали человеческое мясо подобно волкам». Хронисту (и, наверное, читавшим его) кажется совершенно естественным, что за грех государя страдают его подданные, ни сном ни духом не повинные в присвоении того креста.

Трагический финал Похода бедноты

Когда ополчение подошло к Константинополю, из более чем 50 тысяч двинувшихся в путь (цифра, выведенная современными историками, ибо хроники дают совершенно фантастические числа крестоносцев, от 200 тыс. до полумиллиона) столицы Византии достигли около 25 тыс. Остальные вернулись с полдороги либо погибли в пути. Гибли участники похода от голода, холода, от болезней, от рук разбойников и… местного населения, не желавшего отдавать паломникам свое добро. В Болгарии ограбленные людьми Готье Голяка крестьяне загнали 140 крестоносцев в церковь и там их заживо сожгли; остальные спаслись бегством. Погромщики графа Эмихо были разгромлены в Чехии местным князем (на Западе его именовали герцогом Богемским) Брячиславом (Бржетиславом) II. Отряд Готшалка, бесчинствовавший в Венгрии, был почти целиком уничтожен войском под командованием короля Коломана Книжника.

В Новом Риме император Алексей I предложил крестьянскому войску дождаться подхода основных сил, состоявших из куда лучше вооруженных рыцарей. Но беднота, избрав своим предводителем Петра Пустынника, двинулась в Землю Обетованную. Они переправились в Малую Азию. Близ города Никея сельджуки 21 октября 1096 г. перебили или пленили почти всех ратников Божьих. Готье Голяк пал в бою. Только три тысячи во главе с Петром Пустынником спаслись бегством в Константинополь.

Поход рыцарства, или собственно Первый крестовый поход

Историки традиционно отсчитывают начало Первого крестового похода с отправления в путь рыцарского войска летом 1096 г. Впрочем, в состав этого войска входило также немалое количество простонародья, священники, монахи, а не только благородные рыцари. Вождем всего войска считался (номинально) руководитель рыцарей из Северной Франции граф Вермандуа Гуго Великий, брат французского короля Филиппа I. Король был отучен от Церкви за развод с женой и потому не мог принять участие в крестовом походе. Кстати сказать, братья были сыновьями короля Франции Генриха I и его супруги, Анны Ярославны, дочери великого князя Киевского Ярослава Мудрого.

Девять храбрецов

Самый большой отряд вел герцог Нижней Лотарингии Готфрид Бульонский (Бульон, или Буйон, – название родового замка герцога). С ним был его брат, граф Балдуин (Бодуэн) Булонский (он владел городом Булонь). В этот отряд входили бароны и рыцари Лотарингии, Нидерландов и Нижнерейнских земель. Готфрид был человеком благочестивым, рассудительным, но лишенным политических и военных талантов. В позднейших преданиях, впрочем, он предстанет как образ идеального крестоносца. В XIV в., примерно около 1312 г., французский трувер Жан де Лонгийон в романе «Обет павлина» (об «обетах на птицах» см. ниже) расскажет (и это предание надолго останется в памяти народов Западной Европы), что некогда было девять величайших героев всех времен и народов, «девять храбрецов» (les neuf preux) – три язычника, три иудея и три христианина. Интересно, что в каждой троице первый – фигура почти мифологическая (может быть, и даже скорее всего, был какой-то прообраз этого героя, но мы о нем можем лишь догадываться), второй – легендарный персонаж (точно существовал, но его образ в преданиях и романах имеет мало общего с реальным прообразом), третий – историческая фигура (но тоже весьма героизированная в исторических преданиях, в исторической памяти). Так вот, это: Гектор, Александр Македонский и Цезарь; Иисус Навин, Давид и Иуда Маккавей; король Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский. Герцог Нижней Лотарингии встал в один ряд с Александром Македонским, царем Давидом и королем Артуром.

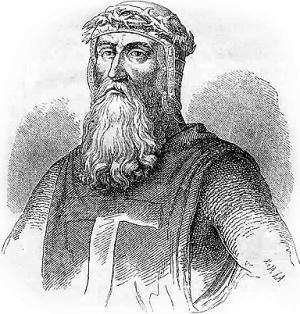

Готфрид Бульонский

Другие вожди

Из Южной Франции людей вел Раймунд Сен-Жилль, граф Тулузский, опытный военачальник, глубоко преданный Церкви и славившийся своей честностью. Граф был весьма богат и немалую часть войска содержал на свой счет. Несмотря на это, а может быть, именно поэтому, его считали скупым и жадным. Из нормандских владений в Южной Италии двигался морским путем до Константинополя со своим войском Боэмунд, князь Тарентский. Это был хитрый политик, талантливый полководец, человек храбрый, весьма здравомыслящий, но довольно беззастенчивый в выборе средств для достижения своих целей. С ним был его родственник Танкред, который много позднее будет почитаться чуть ли не как главный герой Первого крестового похода. Кроме этих основных вождей крестоносного войска среди войска выступило немало знатных сеньоров со всей Европы. С декабря 1096 по апрель 1097 г. вооруженные пилигримы прибывали в Константинополь.