В 1912 году Глинка с группой своих друзей претворил в жизнь еще одну мечту Докучаева — создал Почвенный комитет имени Докучаева. Глинка стал председателем этого комитета и летом того же года самостоятельно организовал при комитете специальный музей азиатских почв.

В годы советской власти деятельность Глинки и его сотрудников (молодых и старых докучаевцев) получила всеобщее признание и широкое применение. К. Д. Глинка был первым почвоведом, избранным Академией наук по кафедре почвоведения действительным членом Академии наук.

Друг и биограф К. Глинки, Н. Прохоров писал по этому поводу:

«Русским почвоведам это избрание было нeoбxoдимо не только как воздаяние заслуг перед наукой самого Константина Дмитриевича, но и как удовлетворение давнишних чаяний докучаевской русской школы и ее забот об учреждении в Академии наук кафедры почвоведения. На кафедру в Академии наук с академиком-почвоведом и докучаевцем мы смотрели, как на гордость докучаевской русской школы, как на гордость Союза и всей его почвенной семьи». Эти слова были сказаны двадцать лет спустя после смерти Докучаева, но в них мы чувствуем, что образ создателя почвоведения стоит за каждым успехом этой науки.

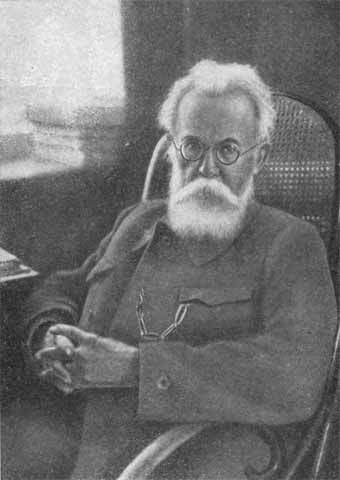

К. Д. Глинка.

В последние годы своей жизни К. Глинка стал директором созданного уже при советской власти Почвенного института Академии наук, который был назван именем Докучаева. Будучи уже академиком и директором Почвенного института, К. Глинка руководил подготовкой советских почвоведов к 1-му Международному почвенному конгрессу, который состоялся в 1927 году в Вашингтоне (США). Этот конгресс был подлинным торжеством советского почвоведения, торжеством, которое увенчалось избранием К. Глинки президентом Международного общества почвоведов. Таким образом, утвердилось признание мировой наукой авангардной роли русского почвоведения.

У Докучаева не было учеников заурядных, посредственных. Все его ученики были людьми замечательных научных талантов, с огромным кругозором и большими планами. Таковы были Г. Н. Высоцкий, П. А. Земятченский и многие другие.

Среди учеников Докучаева совершенно особое место занимает академик Вильямс. Василий Робертович Вильямс непосредственно не учился у Докучаева, но, тем не менее, мы имеем все основания именно его считать наиболее выдающимся учеником и последователем великого создателя науки о почве. Вильямс воспринял все то лучшее и ценное, что было в трудах его предшественников. Он писал: «Учение о почвенном покрове, как о самостоятельной категории природных тел, возникло в России в результате творческой работы трех русских ученых — В. В Докучаева, П. А. Костычева и Н. М. Сибирцева».

Подчеркивая свою связь с основоположниками научного почвоведения, Вильямс посвящает первую часть классического труда «Почвоведение», выдержавшего много изданий, В. В. Докучаеву, а вторую часть, трактующую вопросы земледелия, — П. А. Костычеву.

В. Р. Вильямс.

Вильямс сумел в своем учении соединить наиболее важные результаты работ двух корифеев русской науки. Но Вильямс пошел дальше. Будучи членом великой партии большевиков и принимая непосредственное и активное участие в социалистической реконструкции нашей страны, ученый перестроил почвоведение и земледелие на основе философии марксизма-ленинизма. Он выдвинул новую, весьма плодотворную идею о едином почвообразовательном процессе. Разнообразные почвенные типы он рассматривал как стадии или диалектические скачки" в грандиозном, по своим масштабам, едином почвообразовательном процессе; этот процесс в значительной мере обязан своим развитием биологическим факторам. Такой широкий подход явился развитием докучаевского учения, которое рассматривало почву как самостоятельное тело природы, имеющее свои законы и историю развития.

Вильямс сумел также показать, что самым существенным свойством почвы является ее плодородие. Своими работами он нанес сокрушительный удар лженаучному, реакционному «закону» убывающего плодородия почвы.

Вильямс показал, что в социалистическом обществе человек, активно воздействуя на почву, может переделывать ее по своему усмотрению. Подобно великому Мичурину, Василий Робертович говорил, что мы можем стать «настоящими господами природы, потому что наша передовая агрономическая наука во многом научилась объективно понимать законы природы и пользоваться ими в интересах современных й грядущих поколений нашей Социалистической родины».

Вильямс явился создателем современного учения о структуре почв и ее агрономическом значении, а также учения о травопольной системе земледелия и рациональной системе обработки почвы.

Призывая к повсеместному внедрению этой системы на полях нашей необъятной родины, он писал:

«Травопольная система земледелия всеми своими неразрывно связанными и друг друга определяющими и подкрепляющими звеньями — системой севооборотов, системой обработки почвы, системой удобрения растений, системой полезащитных лесных полос — обеспечивает устойчивые условия плодородия почв и высокую урожайность растений, создание мощной и устойчивой кормовой базы для продуктивного животноводства, а, следовательно, и неизмеримо более высокую производительность труда.

Травопольная система земледелия необходима теперь колхозам и совхозам как воздух, она — путь к новым победам социалистического сельского хозяйства, путь к еще большему расцвету радостной жизни колхозников и всего народа нашей великой Родины».

Заслуги Вильямса перед нашей страной исключительно велики: он действительно явился гениальным продолжателем дела Докучаева и сумел многое, о чем тот только мечтал, сделать достоянием жизни.

Многие из учеников Докучаева стали творцами новых наук и научных направлений. В новой области они применяли методы Докучаева, его стиль работы.

Таков был прежде всего крупнейший русский ученый, один из любимых учеников Докучаева — Владимир Иванович Вернадский. Он тоже начал свою научную деятельность с участия в полтавской экспедиции. В 1904 году Вернадский поместил в журнале «Научное слово» большую статью под скромным заголовком: «Страница из истории почвоведения». Это была подлинно научная, глубоко теоретическая статья о Докучаеве и его роли в создании почвоведения. В дальнейшем ученый-почвовед занялся рядом научных проблем и естественнонаучными дисциплинами. В. Вернадский серьезно заинтересовался новой наукой — геохимией, которая изучает законы распределения и перемещения элементов в нашей планете и, в частности, в земной коре. Эта наука имеет огромное теоретическое и практическое значение и является вполне самостоятельной, но всецело связанной с почвоведением. Вернадский сумел связать почву с судьбами всей земной коры, с передвижением, или, как говорят геохимики, миграцией, в ней тех или иных химических элементов; он показал роль и значение почвы в накоплении ряда химических элементов. Близки были Вернадскому и идеи зональности. В последние годы академик Вернадский особенно интересовался ролью «живого вещества» — живых организмов в геохимических процессах, и здесь у него почве отводилась роль плацдарма, где происходит взаимодействие живого вещества с неорганической природой. Эти работы Вернадского непосредственно развивали идеи Докучаева, — учитель имел бы все основания гордиться своим учеником. Обширная переписка между Вернадским и Докучаевым показывает, что Вернадский, занимаясь рядом важных научных проблем, постоянно советовался с Докучаевым, подробно делился своими научными планами, успехами и сомнениями.

В. И. Вернадский.

Другой ученик Докучаева — впоследствии тоже академик — Франц Юльевич Левинсон-Лессинг, получивший «боевое крещение» в нижегородской экспедиции, был первым почвоведом, побывавшим в казахской степи и описавшим ее почвы. Впоследствии он стал крупнейшим ученым-петрографом, то есть знатоком горных пород. Но до конца дней Левинсон-Лессинг продолжал интересоваться почвоведением и некоторое время был директором Почвенного института Академии наук. Стиль и направление работы Левинсон-Леесинга были подлинно докучаевские. Левинсон-Лессинг так охарактеризовал значение Докучаева: «Необыкновенная работоспособность и настойчивость в достижении намеченной цели, вера в себя и в свое дело, умение заинтересовать и заставить работать — кто сам много работает, имеет право и от сотрудников требовать большой работы, — наконец, товарищеская простота отношений со своими учениками и сотрудниками — вот те основные черты характера Василия Васильевича, благодаря которым он сам много сделал, сумел привлечь так много сотрудников и мог создать большую школу русских почвоведов, обнимающую и непосредственных учеников Василия Васильевича, и учеников его учеников, и более отдаленных или сторонних его последователей».