Церковь Николы построена в юго-западной части Рубленого города, память о котором сохранилась в ее названии. За ней начинается пологий спуск на Подзеленье — низкий берег Которосли, где стояла одна из самых мощных крепостных башен Земляного города. Через башенные ворота шла дорога к древнему торгу на посаде. Здесь, «у рва за осыпью», в 1672 г. на средства посадских людей была выстроена церковь Спаса «на Городу» (Набережная р. Которосли, 10; илл. 61).

69. Церковь Николы Мокрого. 1665–1672

70, Церковь Николы Мокрого, Апсиды

Спасская церковь, как и большинство современных ей ярославских памятников, лишена подклета и благодаря огромным пучинистым главам кажется приземистой. Над полукружиями закомар, срезанными поздней четырехскатной крышей, некогда существовали фронтоны пощипцового покрытия (их следы хорошо видны на южной стороне). Пространственная композиция церкви решена с явным учетом особенностей ее местоположения. Северный фасад, обращенный к торгу, оформлен как главный. Его фланкируют шатры колокольни и придела. Последний является почти точной копией приделов знаменитой церкви Иоанна Златоуста в Коровниках.

Наибольшей насыщенности орнамент достигает в резных наличниках окон закрытой паперти, появившейся лет через десять-пятнадцать после окончания строительства самого храма. Южный фасад, первоначально обращенный к укреплениям Земляного города, скромен и прост. Расположенный здесь низкий зимний придел, как и западная паперть, перестроены в XIX в.

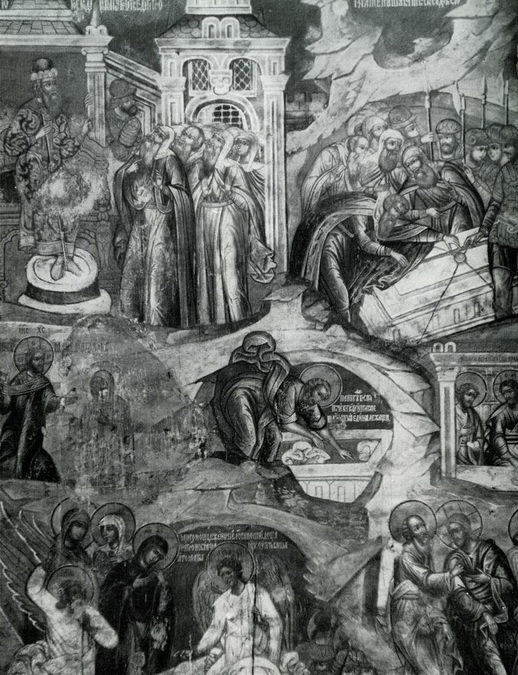

Стенописи в интерьере Спасской церкви были созданы в очень короткий срок, с 12 июня по 2 августа 1693 г., двадцатью двумя ярославскими мастерами во главе с ведущими знаменщиками Лаврентием Севастьяновым и Федором Федоровым. Наиболее интересна роспись двух нижних ярусов центрального помещения на темы «Истории животворящего креста», где проявилась изобретательность и самобытность талантливого мастера. История византийских царей Константина и Елены показана в увлекательных иллюстрациях многочисленных битв, торжественных церемоний, строительных работ. Их «сопровождают» сложные архитектурные пейзажи.

Измельченность и дробность рисунка, перенасыщенность плоскости стены многофигурными композициями, помещенными не только во всех семи ярусах на стенах, но и на столпах, — все это характерно для творчества молодых мастеров 1690-х гг., утративших монументальность, присущую работам их отцов. Почти через сорок лет, в 1731 г., в росписи соседней церкви Михаила Архангела этот стиль в творчестве Федора Федорова превратился уже в наивный народный лубок.

Церковь Михаила Архангела 1658–1682 гг. (Набережная р. Которосли, 14) является еще одним звеном в своеобразном архитектурном ожерелье Которосльной набережной. В разнохарактерном облике отдельных частей сооружения сказался длительный срок его строительства. Общая композиция этого большого четырехстолпного храма на подклете, монументальные формы его нижнего яруса, прекрасное торжественное крыльцо — все это следует лучшим традициям 1650-х гг. Зеленые изразцы на фасадах крыльца — древнейшие после церкви Рождества Христова. В верхней галерее сохранился замечательный перспективный портал с тончайшим тесаным кирпичным орнаментом и росписью. Кованая дверь украшена подцвеченной слюдой в прорезных круглых медальонах. Завершение храма однообразными плоскими кокошниками под четырехскатной крышей и неуклюжими тяжеловесными барабанами мало характерно для местного зодчества XVII в. с его изысканными решениями именно верхних частей памятников и принадлежит уже более позднему времени.

71, 72. Фрески церкви Николы Мокрого. 1673

73. Христос с апостолами. Фреска южной стены галереи церкви Николы Мокрого. 1673

74. Грешники. Фрагмент фрески «Страшный суд» церкви Николы Мокрого. 1673

Основание древнейшей деревянной церкви, посвященной патрону — покровителю русского воинства Михаилу Архангелу, — стоявшей на месте этого храма, предание приписывает князю Константину ростовскому. Мимо церкви, через городские ворота, издавна называвшиеся Михайловскими, шла здесь дорога в глубинные земли Владимиро-Суздальской Руси, позднее — в Орду, а затем — ив Москву. На месте крепостной воротной башни сейчас стоит угловая декоративная башенка начала XIX в. Спасского монастыря.

На север от Михайловских ворот вдоль границ древнего посада шли укрепления Земляного города. В его пределах, кроме перечисленных, почти не сохранилось памятников второй половины XVII столетия. Часть их уничтожена вовсе, другие испорчены поздними переделками и еще ждут реставрационных работ. Среди них Афанасьевский монастырь и Спасо-Пробоинская церковь (Советская пл., 17). На месте Казанского монастыря, основанного в 1610 г., ныне стоят малоинтересные сооружения XIX в.

За Угличскими воротами (пл. Подбельского, 25), находящимися недалеко от церкви Михаила Архангела, в XVI–XVII вв. были расположены многолюдные слободы Спасская и Крохина, принадлежавшие вначале Спасскому монастырю и в 1648 г. переданные посаду. Во второй половине XVII в. на их территории было создано несколько памятников, составляющих гордость ярославского монументального искусства. К ним относится расположенная ныне на площади Подбельского церковь Богоявления (илл. 62). Она построена в 1684–1693 гг. на средства купца гостиной сотни Алексея Зубчанинова, отец и дед которого были приписанными к Спасскому монастырю «закладчиками».

Этот сказочно красивый, богато украшенный храм явился в Ярославле своего рода художественным новшеством. Его внешний облик и небывало высокий светлый интерьер поражали воображение горожан. В его архитектуре, уводившей с проторенных путей развития местной школы, купеческий Ярославль отдавал дань традициям московского зодчества. Этот бесстолпный, без подклета храм перекрыт огромным сомкнутым сводом. Два яруса крупных декоративных кокошников, поверху выстланные керамическими плитами, служат основанием для очень высоких глухих декоративных барабанов, увенчанных луковичными главами. Традиционные галереи превращены в протяженные приделы. Небольшая западная паперть ничем не напоминает просторных галерей большинства ярославских посадских храмов. Отсутствуют и боковые крыльца, хотя в плоскости фасадов условно воспроизведен их силуэт в виде щипцовых (двускатных) покрытий. Западное крыльцо до перестройки в XIX в. было очень сходно с крыльцами церкви Иоанна Златоуста в Коровниках.

Изразчатый декор фасадов является важнейшей составной частью первоначального авторского замысла. Расчетливо и умело ввели строители полихромные изразцы в качестве основного декоративного материала, определяющего художественную идею сооружения. Зеленоватый мерцающий пояс изразцов охватывает сплошной широкой лентой объем основного храма. Он отчетливо определяет границы между его стенами и декоративной системой кокошников, образуя подобие сложно профилированных капителей. Вертикальные гирлянды отдельных изразцов усиливают впечатление стройности пилястр и утонченности пропорций высоких барабанов с луковичными главами. Широкие цветные фризы четко оконтуривают силуэты приделов и алтарей (илл. 63, 64, 65).

Керамический декор Богоявленской церкви оставляет впечатление бесконечного, почти фантастического разнообразия и предельной насыщенности цветовой гаммы. Однако впечатление это достигается минимальными средствами. На фасадах применены два основных типа орнаментальных цветных изразцов. Первые, с повторяющимися рисунками, входят в состав сплошных горизонтальных композиций карнизов, поясов, фризов. Вторые, с замкнутым, «центрическим» орнаментом, располагаются прерывистыми вертикальными рядами. Здесь использовано всего пять видов изразцов второго типа, но каждый из них имеет пять вариантов раскраски. Помещая их в одну вертикальную композицию, древние зодчие в поисках наибольшего декоративного эффекта варьируют их в строго определенных сочетаниях не только по рисунку, но и по цвету. Изразчатый декор церкви производил огромное впечатление на современников. Художники, расписывавшие интерьеры, использовали их рисунок в орнаментах фресок, а в сюжете «Положение во гроб» украсили роскошный саркофаг изразцами, подобными фасадным.