а) действия UB-42 с 3 по 18 сентября 1918 г.

б) действия UC-23 с 29 сентября по 19 октября 1918 г.

Черт. 34

Перед адмиралом Ребейр-Пашвицем встал трудный вопрос, как поступить с «Гебеном» и германскими подводными лодками. Первоначально в Германии существовало намерение перевести все боеспособные корабли в Севастополь. Но когда в Германии почувствовался близкий конец войны, это намерение не было приведено в исполнение. С турецким правительством была условлена официальная передача корабля, что и ранее предусматривалось в случае благоприятного исхода войны. Помимо того, в случае ухода «Гебена» англичане грозили Турции тяжелыми последствиями. Для них «Гебен» являлся турецким кораблем, а не германским.

2 ноября 1918 г. в 16 ч 15 мин адмирал Ребейр-Пашвиц спустил свой флаг на «Гебене» и передал корабль турецкому адмиралу Арифу-паше, а подводные лодки ушли в Севастополь.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Сетевые противолодочные заграждения в Дарданеллах и Босфоре

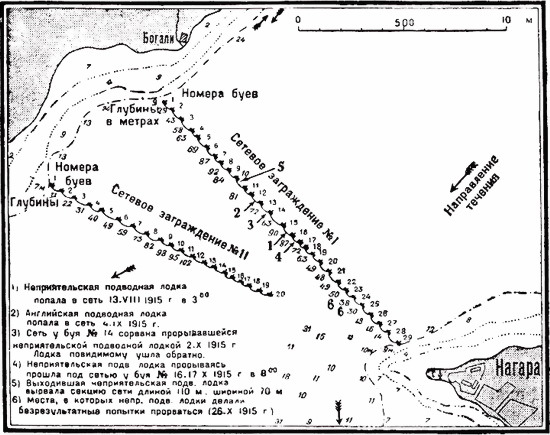

Со времени вступления Турции в мировую войну неприятельские, в особенности английские, подводные лодки постоянно и часто с успехом пытались прорваться в проливы и в Мраморное море. Несмотря на существование минных заграждений и на сильную охрану проливов, 25 мая 1915 г. одной из подводных лодок[122] удалось проникнуть до Константинополя и потопить торпедой стоявший перед столицей германский пароход «Стамбул». Вторая торпеда не попала в цель и повредила набережную. Этот случай в совокупности с многими другими дал повод к полному закрытию проливов, чтобы предотвратить повторение подобного случая, произведшего большое впечатление на население столицы. Местные условия внутри проливов долго создавали впечатление невыполнимости этого полезного проекта: самое узкое место Дарданелл — узость у Нагары — имеет 2000 м ширины, глубину в 100 м (54,5 саж.) при каменистом дне; кроме того, пришлось бы бороться с течением скоростью в 3–4 узла. В июне 1915 г., когда несмотря на потери, прорывы неприятельских подводных лодок стали повторяться все чаще и чаще, что серьезно отражалось на военных действиях на полуострове Галлиполи и крайне волновало население, контр-адмирал Сушон обратился к командованию районом проливов с настойчивой просьбой о совершенном заграждении проливов. Им был получен отказ; тогда флот сам со всей энергией взялся за попытку закрытия Дарданелл сетевым заграждением. При этом пришлось преодолеть немало препятствий; после длительных дипломатических переговоров удалось опровергнуть выставленное турками возражение, будто необходимого материала для сетевого заграждения не имеется в нужном количестве. Тем временем один из офицеров был послан в горный район и там достал на складах канатной дороги большое количество бракованного стального троса, правда, не совсем соответствовавшего своему новому назначению, но все же пригодного. При поддержке главного командования удалось добыть значительное количество материала из оборудования канатных дорог внутри страны. Главным же источником всего необходимого оставался морской арсенал, где за десятки лет накопилось неслыханное количество якорей, цепей, канатных звеньев, буев, стальных тросов и т. п., большей частью лежавших под кучей мусора. Хранитель этих богатств, турецкий капитан, вначале восставал против все возраставших требований, но в конце концов подчинился неизбежному, правда, тяжело вздыхая и призывая Аллаха в свидетели своего бессилия.

На большом широком плацу в порту около 100 турецких матросов, отлично научившихся работать над стальным тросом, плели большие сети длиною в 60 м, шириной в 30 м, с ячейками размером 4×4 м. 20-тонный плавучий кран начал подъем больших бочек, находившихся на константинопольском рейде; бочки вместе с якорями и канатами грузились на парусные магоны для доставки в Дарданеллы. Командир линейного корабля «Хайреддин-Барбаросса» Лорей совместно со старшим офицером линейного корабля «Торгут-Рейс» и 60 турецкими матросами отправился 27 июня в Дарданеллы, чтобы принять готовый и подготовленный материал и на месте приступить к заградительным работам. К 17 июля две трети сетевого заграждения стояло на месте (черт. 35). Заграждение имело следующий вид: буи ставились на якоря на расстоянии около 60 м друг от друга, и готовые сети, прикрепленные для придания им плавучести к бревнам, навешивались между каждыми двумя буями. Работы начались со стороны Галлиполи. Чем ближе подходило заграждение к середине фарватера, тем труднее становилась постановка буев на якоря: буи необходимо было располагать по прямой линии; якоря нельзя было бросать, а приходилось стравливать на 20-м буйрепе с крана; небольшой буксир удерживал кран на месте против течения. Во время производства работ приобретался ценный опыт, который в дальнейшем использовался. Вместо бревен для поддержки сетей стали применять пустые корпуса мин; к нижней шкаторине сетей для воспрепятствования надуванию их течением прикреплялись старинные каменные пушечные ядра, которые в большом количестве валялись на фортах. Дополнительное крепление сети к буям осуществлялось крепкими короткими цепями (во избежание соскальзывания ячеек сети у самых буев).

Черт. 35. Сетевые заграждения в Дарданеллах

Работы над заграждением, естественно, не укрылись от зорких глаз неприятельских летчиков. По два-три раза ежедневно появлялись эскадрильи из трех-четырех самолетов и пытались сбрасыванием бомб разрушить заграждение и помешать дальнейшим работам. Благодаря наличию противовоздушной обороны неприятельские самолеты были вынуждены держаться на значительной высоте, вследствие чего сбрасывание бомб не отличалось меткостью. Тем не менее эти постоянно повторявшиеся атаки очень мешали работам, так же как и частые обстрелы с неприятельских кораблей (стрельба по невидимой с кораблей цели). С течением времени, когда люди привыкли, эти атаки стали менее ощутимы. Работы производились с большой энергией, и 26 июля 1915 г. заграждение было готово. Прежде чем приступить к усовершенствованию поставленных сетей, с 28 июля по 6 августа ставилось подобное же заграждение в устье Босфора от форта Телли до Маджарской банки (черт. 2). Это заграждение имело в длину 650 м; между 14 буями висело 11 сетей, причем почти все доходили до дна; между 14-м буем и Маджарской банкой был оставлен проход для «Гебена» и «Бреслау» в 125 м ширины. В противоположность Дарданеллам условия глубин и течения в Босфоре не очень затрудняли работы; к тому же неприятель этой работе не мешал.

По окончании босфорского заграждения тотчас же приступили к улучшению дарданелльского. Здесь имелось 28 буев с 25 сетями, образовавшими занавес около 1550 м длиной. Намеченное улучшение состояло в углублении сетей, чтобы сделать невозможным проход под ними. При этом возникли значительные затруднения из-за недостатка подходящего стального троса. В распоряжении имелся, главным образом, толстый трос 8—10 см в окружности, из старой плохо гнущейся железной проволоки, обработка которого требовала больших усилий и который сильно увеличивал вес сетей, вследствие чего перегружались буи, имевшие и без того небольшую плавучесть.

14 августа 1915 г. неприятельская подводная лодка запуталась в заграждении. В течение нескольких минут она всплывала дважды и была взята под сильный обстрел турецких батарей в районе заграждения, но, очевидно, не пострадала, так как несколько часов спустя она потопила в соседнем порту Акбаш несколько пароходов. Огнем своих батарей было потоплено четыре буя и с ними затонуло 4 сети, из которых только две удалось снова поднять. Образовавшийся разрыв был снова закрыт в течение 1½ дней имевшимися в резерве готовыми сетями.