В комплексе М-3, создававшемся с 1956 г., использовалась ракета В-800 (ОКБ-2), представлявшая собой верх конструктивного безобразия. Этот комплекс не получился. В дальнейшем задел работ по комплексу М-3 был использован при проектировании ракетного комплекса дальнего действия М-31, работы по которому также были прекращены.

Работы по комплексу М-4 сильно затянулись и были завершены под шифром «Оса-М» только к концу 60-х гг. При его создании был также использован сухопутный комплекс «Оса». В дальнейшем это стало нормой.

В рассматриваемый период состоялся только зенитный комплекс ближнего действия М-1 (в дальнейшем — «Волна») с унифицированной для ВМФ и войск ПВО ЗУР В-600.

В это же время были созданы универсальные автоматические артиллерийские установки: спаренные 76-мм (АК-726), 57-мм (АК-725) и 30-мм (АК-230). Все они пошли в серию.

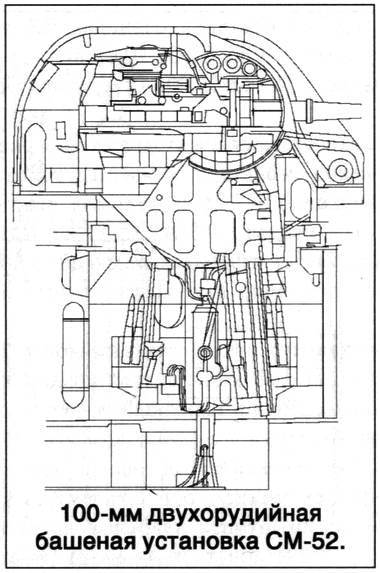

Были также созданы две системы, которые в нашей печати почему-то обходят молчанием. Это великолепные артиллерийские универсальные системы СМ-52 (100-мм) и СМ-62 (130-мм), не пошедшие в серию только по прихоти руководства, они необоснованно преданы забвению. Роль артиллерии в это время недооценивалась.

Под все системы вооружения были созданы радиолокационные станции (РАС) наведения. Были также созданы РАС обнаружения. Значительный прогресс был достигнут и в области противолодочного оружия (ПЛО). Флот был готов к перевооружению.

После второй мировой войны уже ни у кого не вызывала сомнений решающая роль авиации в боевых действиях на море. Для Советского Союза авианесущие корабли стали главной «головной болью». Это была самая приоритетная цель. Поскольку своих авианосцев в СССР не было и в обозримом будущем не предвиделось (и экономика не позволяла, и промышленность не была готова к созданию таких кораблей), то требовалось создать противовес этой угрозе, или как сейчас говорят «асимметричный ответ».

Требовался корабль, способный длительное время сопровождать авианосное соединение и в соответствующий момент нанести по нему сокрушительный удар. По этой доктрине инициатива должна была оставался за нами. Это и понятно — если бы инициатива была у вероятного противника, то шансов у нас не было бы никаких.

Перед советскими конструкторами была поставлена задача создать корабль для уничтожения авианосцев. Так начал зарождаться тип советского ракетного крейсера.

В июне 1957 г. Министр обороны Г.К. Жуков и главком ВМФ С.Г.Горшков доложили правительству о целесообразности перевооружения недостроенных крейсеров пр. 68бис-ЗИФ по пр. 64. Это позволяло в кратчайшие сроки получить необходимые флоту корабли.

Крейсера пр. 64 предназначались для уничтожения крупных корабельных соединений и разрушения важных береговых объектов, а также участия в ПВО корабельных соединений. На вооружении крейсера состояло три счетверенных пакета для ракет комплекса П-6, две спаренных ПУ ЗРК М-3, две спаренных ПУ ЗРК М-1, а также четыре спаренных 76-мм артустановки (АУ) ЗИФ-67 с соответствующими системами управления стрельбой. Сдача головного корабля «Кронштадт» заводом №189 намечалась на 1960 г., а остальных шести на 1961-1962 гг. Получались неплохие рейдеры с большими модернизационными возможностями. При полном водоизмещении в 16340 т и размерениях 210 x 22 x 6,9 м корабль являлся фактически площадкой для размещения оружия, которое могло заменяться по мере создания новых образцов.

При создании проекта еще не было опыта эксплуатации ракетного оружия, некоторые образцы еще только создавались, некоторые так и не удалось создать (например, ЗРК дальнего действия М-3). Но можно было на первом этапе для усиления ПВО увеличить количество ЗРК ближнего действия М-1, что даже бы увеличило эксплуатационные возможности (имеется в виду однотипность системы).

Имея дальность плавания в 9000 миль, крейсер пр.64 имел большую зону оперативных действий.

В дальнейшем должна была решаться судьба и 14 построенных крейсеров пр.68бис, и уже появились проекты по их переоборудованию в различные типы кораблей, вплоть до вертолетоносцев. Но это уже другая тема.

Крейсера пр. 686бис были выполнены из великолепной стали. Конструкция была полностью сварная. Прекрасная котлотурбинная установка мощностью 2 x 55000 л.с. обеспечивала максимальную скорость в 32,7 узла. Все это позволило крейсерам прослужить, правда в артиллерийском варианте, до начала 90-х годов.

Проведенное переоборудование по пр. 64 обеспечивало бы страну на три десятилетия большой серией однотипных ракетных крейсеров со всеми вытекающими отсюда преимуществами в их эксплуатации.

После утверждения летом 1958 г. технического проекта нового ракетного эсминца пр.58 работы по пр. 64 постановлением правительства от декабря 1958 г. были прекращены. Министр обороны — теперь уже Р.Я. Малиновский — по заключению Генштаба принял решение сдать на слом все семь недостроенных крейсеров пр.68бис-ЗИФ, что и было оформлено постановлением правительства в августе 1959 г. Так была похоронена единственная попытка быстро создать надводный ударный флот дальнего действия.

Информация о скором появлении в американском флоте эскадры с атомными энергетическими установками (что давало кораблям практически неограниченную дальность плавания) в составе авианосца, крейсера и двух фрегатов требовало немедленного реагирования. Особое внимание было уделено атомному крейсеру «Лонг Бич», по мнению моряков воплотившего в себе последние достижения науки и техники. Отечественному флоту требовался корабль, способный хоть как-то противостоять этому соединению.

26 августа 1956 г. принимается совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О создании кораблей с новыми видами оружия и энергетических установок в 1956-1962 годах». По выданному техническому заданию в этом же году в ЦКБ-17 начались работы по легкому ракетному крейсеру с атомной энергетической установкой. Главным конструктором был назначен А.С. Савичев. Позднее проекту был присвоен номер 63. В отличие от американского корабля крейсер пр.63 обладал чисто ударными свойствами. Всего для ударного корабля разработали около десятка вариантов расположения и состава вооружения. Были варианты с пакетными установками, убирающимися в корпус установками, был вариант с двухъярусными пакетными установками, обеспечивающими залп из 15 ракет.

В результате произведенных проработок ЦКБ-17 рекомендовано принять к дальнейшему проектированию вариант ракетного крейсера стандартным водоизмещением 20000 т. Были определены сроки разработки эскизного — 1957 год — и технического проектов — третий квартал 1958 г.

Главному управлению по использованию атомной энергии при Совете Министров СССР поручалось разработать к ноябрю 1957 г. силами НИИ-8 эскизный проект атомной паропроизводящей установки (ППУ) для пр. 63.

Закладка головного корабля предполагалась в 1958 г. на заводе №189 в Ленинграде, а сдача — в 1961 г. Всего в серии должно было быть 7 единиц. Окончание серии — 1964 г. Атомная ППУ, расположенная в диаметральной плоскости в двух отсеках, имела мощность 132000 л.с. Единичная мощность турбо- и дизель-генераторов — 1500 Вт. Имелись вспомогательные котлы с вентиляторным дутьем непосредственно в котел. Скорость полного хода — 32,5 уз.

Из предлагавшихся для крейсера близких по типу ракет П-40 и П-6 были выбраны последние, несмотря на то, что первые превосходили их по дальности, скорости и высоте полета (что обеспечивало недосягаемость для истребителей-перехватчиков): по дальности 600 км против 400 км, по высоте — 18 км против 12 км, по скорости — 2800 км/ч против 2000 км/час. Достоинством П-40 была также возможность использовать бортовую аппаратуру нескольких типов, что обеспечивало унификацию вооружений ВМФ, ВВС и Сухопутных войск.