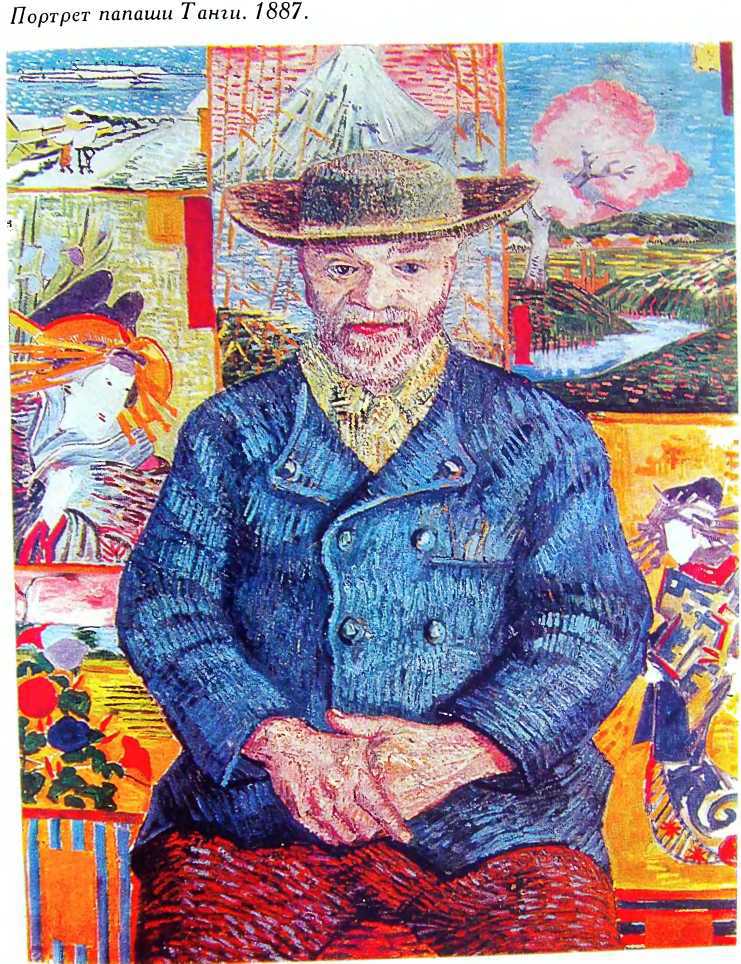

Ван Гог ощутил новый прилив бодрости и надежды, занимаясь японским искусством. Но все более невыносимым становился Париж, все более тянуло на юг — хотя бы французский юг. «Я хотел увидеть другое освещение и полагал, что, созерцая природу под более ярким небом, мы скорее научимся чувствовать и писать так, как японцы». Была и другая — затаенная — мысль: он надеялся, что со временем и другие художники присоединятся к нему и будет положено начало южной художественной колонии. Гоген и Эмиль Бернар — первые, кого он наметил для этой цели: это были его друзья, их искания он ощущал как близкие своим собственным, и, кроме того, обоим жилось очень нелегко, и Ван Гог с его почти женской нежной участливостью к чужим страданиям рвался облегчить их участь.

В феврале 1888 года он отправился на юг Франции, в прованский город Арль, где надеялся обрести «свою Японию».

В последние дни перед отъездом был написан автопортрет за мольбертом, заключающий собой парижский цикл. Здесь художник изобразил себя в том собранном, полном решимости и воли состоянии, которое он называл «единоборством с холстом». Комментарием к этому автопортрету могли бы быть слова Ван Гога, сказанные значительно раньше: «Многие художники боятся пустого холста, но пустой холст сам боится настоящего страстного художника, который дерзает, который раз и навсегда поборол гипноз этих слов: «Ты ничего не умеешь». Сама жизнь тоже неизменно поворачивается к человеку своей обескураживающей, извечно безнадежной, ничего не говорящей стороной, на которой, как на пустом холсте, ничего не написано. Но какой бы пустой, бесцельной и мертвой ни представлялась жизнь, энергичный, верующий, пылкий и кое-что знающий человек не позволит ей водить себя за нос. Он берется за дело, трудится, преодолевает препятствия».

…И вот Ван Гог в Арле. Еще одно начало новой жизни.

Здешняя природа не обманула ожиданий Ван Гога. Он воспринимал ее как похожую на японскую, а кроме того, она напоминала ему и Голландию: сходный рельеф местности, близость моря с песчаными дюнами, обширные равнины, имеющие для Ван Гога особую прелесть «населенности», даже подъемные мосты через реку. Один такой мост (Ван Гог не раз писал его) был выстроен в Арле голландцами и в точности похож на мосты в окрестностях Амстердама.

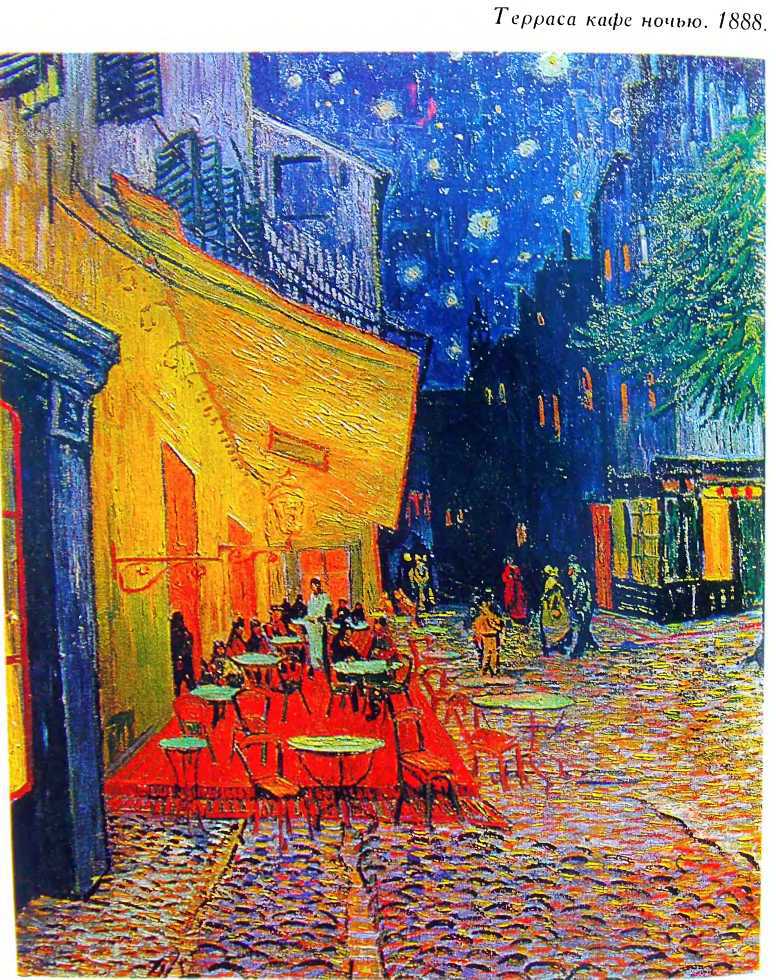

Но освещение и цвета были совсем другие, чем на облачной родине Ван Гога. Яркие краски его арльских картин с преобладанием желтых, контрастирующих с фиолетовым тоном земли, а также четкость контуров подсказывались природой и светом юга, где очертания не скрадываются, а отчетливо выступают в прозрачном воздухе. Тут Ван Гог целиком отдался тем задачам «суггестивного цвета», которые поставил еще в Нюэнене.

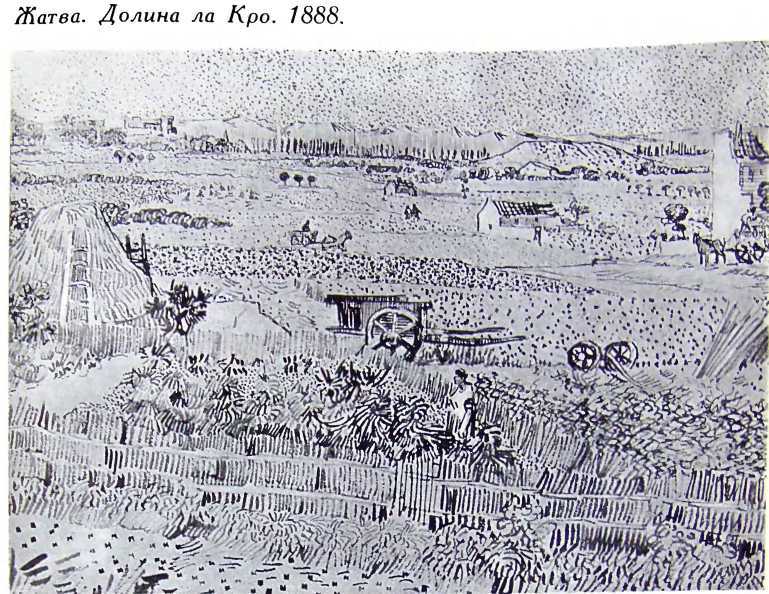

Теперь он работает как никогда темпераментно, быстро, уверенно, как матерый лев, убивающий добычу одним ударом лапы. Каждое утро он «идет на приступ» и каждый вечер возвращается с новым пейзажем: весной — цветущие сады, летом — зреющие хлеба. Мысль о том, что и японцы работали быстро, его воодушевляла.

Ван Гог приехал в Арль в конце зимы; весной цветение яблонь, миндаля, персиковых и абрикосовых деревьев превращало местность в подобие рая — он увековечен в цикле самых нежных и радостных пейзажей Ван Гога, написанных еще в манере, близкой импрессионизму. Бело-розовые яблони купают свои кроны в светлой лазури, отбрасывают прозрачные голубые тени. Именно такой пейзаж посвятил Ван Гог памяти Мауве.

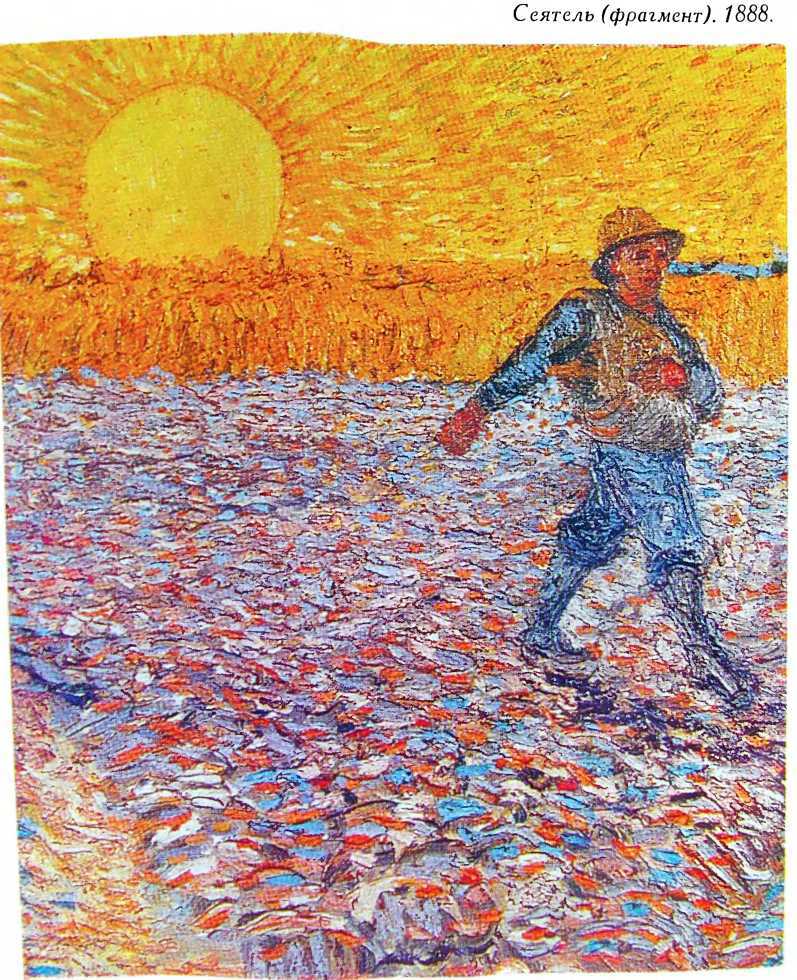

Но летом рай начинал отчасти походить на адское пекло. Теперь, описывая в письмах природу и свою работу на пленэре, художник неизменно упоминает две вещи: неистово палящее солнце и неистово дующий мистраль — ветер с гор, который опрокидывал мольберт, вырывал из рук кисть. Ван Гог даже говорил, что «диковатостью» своих этюдов он обязан мистралю: приходилось наносить мазки в непрерывном сражении с ветром.

Ему нравился этот безумящий климат, это пекло и погоня за эффектом солнечного зноя. Солнце он хотел покорить, «глядя ему в лицо», охотился за ним, как одержимый ловец. «Повсюду сейчас глаз видит старое золото, бронзу, даже медь; в сочетании с раскаленной добела зеленой лазурью неба это дает восхитительный, на редкость гармоничный колорит со смешанными тонами а lа Делакруа». «Солнце, свет, который я за неимением более точных терминов могу назвать лишь желтым — ярко-бледно-желтым, бледно-лимонно-золотым».

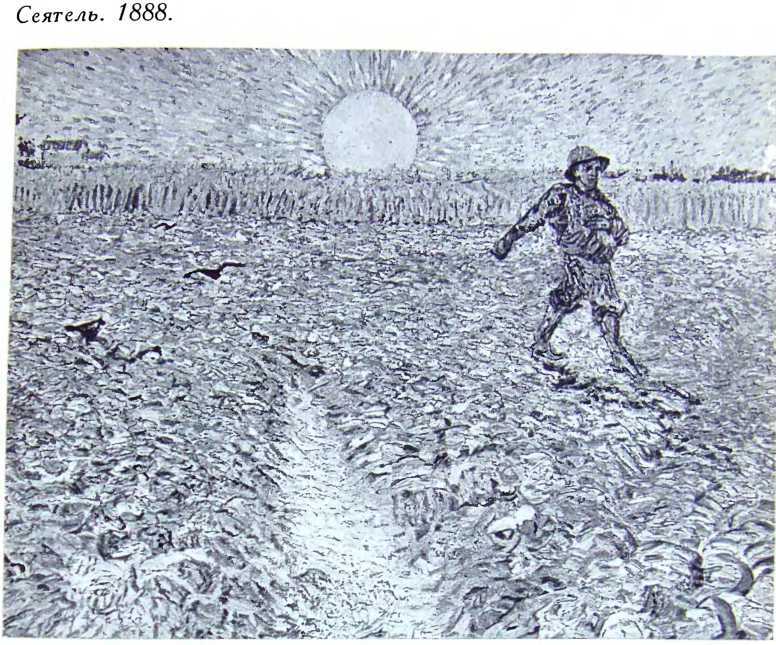

Какой еще другой художник отваживался написать «с натуры» солнце? Не солнечный свет на предметах, а само солнце, сам грозный ослепительный шар. висящий в «раскаленном добела» небе. Это делал только Ван Гог — Икар живописи. Над пламенеющим пурпуром виноградников, над золотом безбрежных хлебов, над лиловым распаханным полем у него плавает космический шар, «ярко-бледно-желтый», в красноватых ореолах, огромный, — таким огромным он, наверно, видится с другой планеты, более близкой к Солнцу, чем Земля, — но Ван Гог видел его таким на земле.

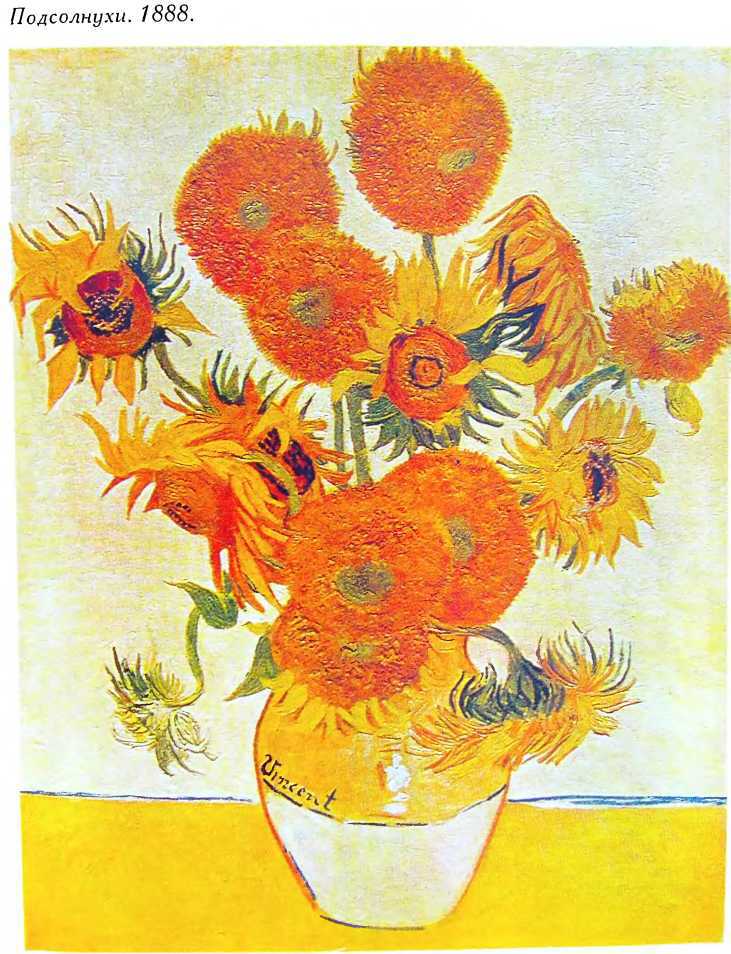

И теперь он стал писать по-другому, чем в Париже, не боясь доводить цвет до предельной интенсивности, укрупняя цветовые планы, усиливая контрасты, применяя резкие контуры. Примерно через полгода после переезда в Арль он писал Тео: «Я чувствую, как покидает меня то, чему я научился в Париже, и как я возвращаюсь к тем мыслям, которые пришли мне в голову, когда я жил в деревне и не знал импрессионистов. И я не удивлюсь, если импрессионисты скоро начнут ругать мою работу, которая оплодотворена скорее идеями Делакруа, чем их собственными. Ведь вместо того чтобы пытаться точно изобразить то, что находится у меня перед глазами, я использую цвет более произвольно, так, чтобы наиболее полно выразить себя».

Он перестал делать на холсте предварительный рисунок углем и прямо начинал «рисовать краской», всячески разнообразя фактуру, сочетая мазки прямые и волнистые, пунктирные и переплетенные (как нити в цветной ткани), отрывистые и длинные. Фактура его картин представляет собой взрыхленный рельеф, поразительное плетение густых, материальных мазков краски, различных по форме и положенных в разных направлениях. Но их форма и направление никогда не случайны — они соответствуют ритму пространства, форме предмета, направлению, в каком он движется. Эта особенность всегда была у Ван Гога, еще в Голландии, но теперь в его манере накладывать краску есть безошибочность, уверенность отточенного мастерства. Раньше он подчас «громоздил» мазки, а сейчас каждый мазок ложится точно и осмысленно на свое место: они стали «волевыми». Крутая спираль обозначает облако в небе; радиально расходящиеся мазки — лучи солнца; длинные горизонтальные полосы — далекую гряду холмов; отрывистые вертикальные — травы; бегущие по диагонали — дорогу. Все исполнено движения, порыва, устремленности, а вместе с тем резкие контуры как бы заковывают эту динамику и усиливают патетическую напряженность стиля. Движение пластических цветовых масс в броне контура не может быть легким, скользящим: оно напрягается, совершаясь через сопротивление, через борьбу; контуры, в свою очередь, приобретают упругие изгибы, противоборствуя движению, и вся эта сложная, неспокойная жизнь

красок и линий на полотне являет собой подобие души художника, вечно напряженной, как туго натянутая тетива.

Своеобразие его манеры не менее очевидно в рисунках тушью тростниковым пером* (Ван Гог стал в Арле пользоваться этим инструментом, видимо, в подражание японцам). Он рисовал штрихами — палочками и точками. Вот как характеризует графическую манеру Ван Гога известный исследователь Дж. Ревалд: «Положенные быстро и решительно, они растекаются во всех направлениях и покрывают весь большой белый лист, то скучиваясь в одном месте, то разрежаясь в другом, имитируя гибкие травинки или стебли пшеницы, скручиваясь и извиваясь, чтобы изобразить листву кипарисов, изливаясь волнами для обозначения черепичных крыш или моря; они предстают резкими параллельными контурами на одеждах, редко разбросанными точками на небе, перепутанными массами на кустах и деревьях, зачастую плотно переплетенными и темными рядом с поверх-