И старшие и младшие «импрессионисты», включая реформаторов импрессионизма и отступников от импрессионизма, количественно составляли тогда сравнительно небольшую часть французского искусства. По-прежнему преобладали и пожинали лавры многочисленные салонно-академические живописны. И публика была бы ошеломлена, если бы узнала, что не Кабанель и Жером, ее кумиры, а какие-то безвестные чудаки Сезанн и Гоген останутся в памяти будущих поколений как великие художники своей эпохи.

В эту пеструю, взбудораженную художественную среду, в кипящий парижский котел сразу — с головой! — окунулся Винсент Ван Гог. Самая ослепительная звезда вспыхнула на небосклоне искусства. Но тогда лишь немногие, даже среди близких ему по духу художников, об этом догадывались.

Догадывался чуткий и проницательный Писсарро. Несколькими годами позже он говорил своему сыну: «Я заранее знал, что Ван Гог либо сойдет с ума, либо оставит всех нас далеко позади». И с печальным юмором добавлял: «Но я никак не предполагал, что он сделает и то и другое».

Как бы то ни было, Ван Гог не выглядел в Париже робким новичком-провинциалом — передовые французские художники сразу почувствовали в нем если и не самого сильного, то, во всяком случае, способного помериться с ними силами. Ван Гог довольно быстро освоился — в этом помог ему Тео, принадлежавший к тем немногим продавцам картин, которые поддерживали новаторов. Тео поступал так вопреки желаниям своих хозяев, Буссо и Валадона, и хозяева смотрели на него косо. Но среди художников у Тео было много друзей.

Первое время Винсент, не имея собственной мастерской, посещал студию Кормона, академического художника, известного своими панно, изображающими пещерных людей. Кормон мог дать Ван Гогу немногим больше, чем преподаватели Антверпенской академии, зато у него в студии можно было встретить интересных молодых учеников. Одновременно с Ван Гогом у Кормона работали 22-летний Тулуз-Лотрек и 18-летний Эмиль Бернар: оба сблизились с Винсентом, несмотря на разницу в возрасте. Впоследствии Бернар вспоминал, что Ван Гог «пробыл в мастерской Кормона два месяца и завоевал репутацию заядлого бунтаря. Он писал за один сеанс по три этюда, утопающих в густо наложенной краске, начинал все сначала на новых холстах, рисовал модель во всевозможных ракурсах, в то время как другие ученики, за его спиной насмехавшиеся над ним, тратили по неделе на тупое копирование одной ноги». Бернар сам тоже был бунтарем и позволял себе вызывающие проказы — например.

раскрасил яркими полосами выцветший серый парус, поставленный Кормоном в качестве модели. Рассерженный Кормон отказался заниматься с Бернаром Вскоре покинул студию и Ван Гог: брат устроил ему мастерскую — и он начал работать в ней самостоятельно. Теперь он мог наконец-то вволю общаться с художниками, да еще с такими, которые были один другого талантливее. Он бывал у Лотрека, познакомился с Сёра, Синьяком, Гогеном. «Папаша Писсарро» посвятил Ван Гога в секреты импрессионистской и пуантилистской техники, сам же был поражен «Едоками картофеля».

К сожалению, парижский период меньше всех других освещен в письмах Ван Гога — по той простой причине, что брат жил теперь вместе с ним и отпала надобность в переписке. Винсент писал Тео только во время кратких отлучек Тео из Парижа; кроме того, писал (сравнительно редко) матери и сестре Виллемине, а также своему знакомому, английскому живописцу Ливенсу. В этих письмах он далеко не так подробен и откровенен, как в переписке с братом.

Но парижские картины Ван Гога (а их осталось более двухсот) достаточно говорят сами за себя и рассказывают об их создателе.

Первым многозначительным событием было, конечно, знакомство с импрессионизмом и импрессионистами. С первого взгляда импрессионистская живопись почти разочаровала Ван Гога, показалась ему анемичной по цвету и вялой по рисунку, но только с первого взгляда. Очень скоро он ее полюбил, особенно пейзажи Клода Моне и обнаженных женщин Дега, хотя и не почувствовал себя обращенным в импрессионистскую веру. Он всем интересовался в Париже — и ничего не принимал безусловно, предпочитая идти собственным путем, уже давно в общих чертах намеченным. Для этого он «брал свое там, где его находил». Живопись импрессионистов, дивизионизм Сёра и Синьяка, живопись Монтичелли — своеобразного и обособленного французского художника, писавшего густыми мазками, сверкающими, как драгоценные камни, и, наконец, японские цветные гравюры давали ему вдохновляющие стимулы. Ван Гог почувствовал, что для него настало время обратиться к цвету — чистому, светлому и сияющему, исполненному поэзии. Мы помним, что он мечтал об этом и раньше, в Нюэнене.

В Париже, за два года, он написал огромное количество светлых пейзажей и еще больше — букетов цветов. Цветы он писал безостановочно: алые маки, голубые васильки, оранжевые лилии на синем фоне, маргаритки и анемоны в ярко-голубой вазе, пурпурные георгины на желтом фоне, розовые пионы, лиловая и белая сирень… Кто бы мог думать, что у Ван Гога такая страсть к цветам?.. Впрочем, он не так уж сильно их любил. Он преследовал в данном случае

определенную задачу: «приучить себя к иной, не серой шкале красок», «добиваясь не серой гармонии, а интенсивного цвета». Это была его «гимнастика».

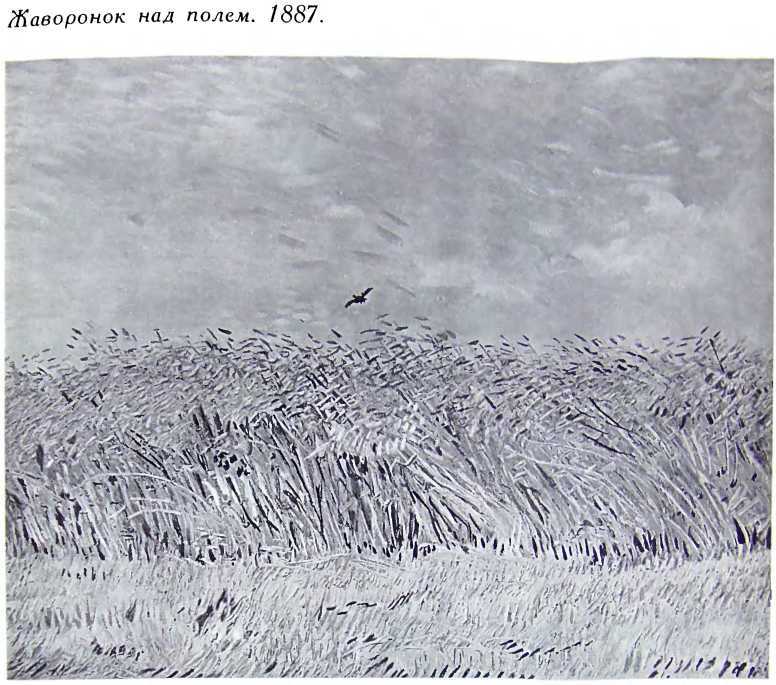

А какие пейзажи!.. Как мало они похожи на задумчивые и строгие ландшафты Дренте и Нюэнена. Теперь это оргия переливающегося, искристого цвета. Берега Сены в летний день — свет и движение облаков, переливы реки, отражающей небо и берег, переданные мазками голубого, желтого, розового, зеленоватого. Зеленая роща с бесчисленными золотыми бликами солнца, проникающими сквозь листву. Зеленая волнующаяся рожь и жаворонок в синем небе. Бульвар Клиши — легкий, мерцающий, сиреневый.

По первому впечатлению эти пейзажи, солнечные и воздушные, кажутся импрессионистическими: такую вещь, как «Берега Сены», мог бы написать Писсарро или Сислей. Но от внимательного взгляда не ускользнет и различие. Не говоря уж о том, что полотна Ван Гога, даже самые радостные, всегда более напряжены и тревожны, чем у классиков импрессионизма, — у него другой характер красочной фактуры, другое понимание роли мазка. У импрессионистов их мазки-«запятые» — скользящие, порхающие: они призваны передать вибрацию воздушной среды, эффекты света, цветных рефлексов. Ван Гог тоже стремится к этому, но он не отказывается от манеры «рисовать кистью» — его мазки более плотны

и энергичны и идут по форме предмета: их направление соответствует и форме, и движению ее в пространстве. Если форма круглится — закругляются и мазки, если дорога уходит вдаль (например, в пейзаже «Вид на Монмартр»), то мазки подчеркивают это удаляющееся движение, «бегут» вместе с дорогой.

Пейзажи Моне, Писсарро, Сислея предстают перед нами как вереницы прекрасных мгновений жизни природы, летучих мгновений, каким-то чудом оставленных на полотне. У Ван Гога даже в его наиболее импрессионистических парижских картинах ощущение мгновенности подчинено ощущению длительности — рассказу о том, как протекает жизнь природы.

Возможно, под влиянием дивизионизма Сёра и Синьяка Ван Гог стал применять более раздельные, короткие и отрывистые мазки, иногда даже точечные, но и тут его манера оставалась независимой и самобытной. В отличие от дивизион истов, у которых мазки строго однотипны (точки или маленькие прямоугольники), он бесконечно варьирует форму мазка и иногда придает ей предметное значение; так, в картине солнечной рощи мазочки ярко-желтые, янтарной россыпью усеивающие зеленый фон, изображают собой те яркие пятна света, которые сеет луч солнца, проникающий сквозь кроны деревьев. Можно было бы подписать под этой картиной стихи Ростана:

О Солнце!.. Там, где тень от лип густа и ароматна,

Кидаешь ты такие пятна,

Что жалко мне ступать по ним.