Лишь два из огромного числа коренных жителей Поляны — крохотный хальцидовый наездник (вверху) и Гонатопус, бескрылая оса из семейства Бетилид (откладывает яйца в травяных цикадок, фиксируя их специальными «хваталками» передних ног).

Одно время я очень боялся «нашествия» осин. Они ведь размножаются и вегетативно: выбросит лесная осина на Поляну незаметный длиннющий корень, а из него пошли вверх ростки — свежие, красноватые, с огромными листьями-лепешками, вдвое-втрое большими, чем у осины «в годах». Неужто после меня весь мой труд пропадет, и Поляна станет сплошным осиновым лесом? Оттянуть это хотя бы на время… И я распорядился: дважды в лето выдергивать или коротко срубать осиновый молодняк, захватывающий поляну, — то есть деревца, которые отсутствуют на первоначальной карте заказника. Работу эту очень охотно выполняли студенты, проходившие у меня тут практику по энтомологии, при которой руки, в общем-то, отвыкают от физического труда. Была и другая польза от срубленных веток: положенные на кухонный очаг, они давали густой-прегустой желтоватый дым, издали отпугивающий комаров.

Однако через несколько лет я увидел: все бы обошлось и без нашего топора. Осинки эти, окруженные и угнетенные пышной порослью душистых морковников, шалфеев, адонисов, вероник и прочих зеленых хозяев Поляны, переставали развиваться и в конечном счете отмирали.

Не потребовались и другие меры по восстановлению и охране растительно-животного комплекса: даже на таком небольшом — шесть с половиной гектаров — участке заповеданной Природы она, как показал многолетний опыт, в состоянии почти полностью самовосстановиться.

Сейчас мы с вами, читатель, сделаем вот что: так уж и быть, я приведу свой аппарат, описанный в предыдущей главе, в рабочее состояние, поставлю вас на его крышку, надежно привяжу к стойке и немного поверну левую рукоять; по достижении двухсот — трехсот метров высоты вы повернете ее от себя, чтобы на ней совпали две зеленые черточки (режим зависания), и осмотрите заказник сверху; через минуту, но не позднее, повернете ручку на себя, до желтой отметки (но не до упора!) — режим медленного спуска.

Оттуда, сверху, вы увидите картину, подобную той, что я изобразил на соседней странице. Но разница будет в том, что сейчас вы не увидите ни передвижного полевого домика, который в те, «шмелиные», годы сделал и подвозил каждое лето совхоз «Лесной», ни кухонного очага возле него, ни палатки для дров. Нет там ни метеоплощадки, что размещалась на центральном холмике, ни рабочих тропинок с яркими вешками вдоль них, обозначавших шмелиные подземные гнезда. Хотя в пасмурную погоду, или если Поляну закроет тень облака, следы этих тропок с высоты хорошо заметны; не знаю, чем это объяснить, внизу трава как трава, а вот сверху просматривается какая-то небольшая разница то ли в ее тоне, то ли в окраске, несмотря на то, что прошло уже почти двадцать лет.

Заказник "Шмелиные Холмы" — ныне памятник природы "Реликтовая лесостепь" (план).

Для чего я доверил вам, читатель, свой аппарат и занял целую страницу под карту заказника? Затем, чтобы вы, читая эту последнюю главу, прониклись чувством радости: на моей Поляне охранены от гибели миллионы созданий и уцелела неповторимая первозданная красота этого дивного уголка. Я убежден: в деле охраны Природы ценнее всего конкретность — если каждый студент или школьник (многих взрослых уже не перевоспитать) возьмет под покровительство пусть крохотный, в две с половиной сотки, но конкретный, «свой» клочочек Природы, будет в силу своих возможностей оберегать его от напастей, то страна получит дополнительно заповедных территорий — сколько бы вы думали?

Площадь, равную третьей части Омской области, либо половине Московской, либо двум Крымам. Сопоставим это с размерами «государственных» сегодняшних заповедников, которые на обычной книжной карте разглядишь разве что в микроскоп…

Неужели мечта моя неосуществима? Неужели это правда, что, как говорят, нынешнее поколение молодежи заинтересовано лишь деньгами, а не охраной природы, и что «молодым-зеленым» больше по душе «бизнес» и другие «занятия», столь далекие на деле от таких вот конкретных Полян?

Так что же, ждать следующего поколения?

Увы, тогда охранять уже будет нечего…

Ну что, читатель, глянули на Поляну сверху? И поняли, о чем я прошу? Если поняли, — пойдемте со мною по Главной рабочей тропе, следы которой вы видели сверху. А я расскажу, что здесь было двадцать лет назад.

…Раннее утро. Тихо посапывают парни на уютных лежаках Энтомологической избушки, безмятежно спит в ногах одного из них наш любимец, котенок-проказник Ивашка. За окном — пелена густого белого тумана, доходящего до середины стволов берез, и они плывут в этом странном молочном половодье. Затих звонкий перепел, не смолкавший всю ночь, затихли совы и коростели, а лесные певчие пичуги еще молчат: рано. Слышно лишь тиканье будильника на полке да далекий-далекий гул поезда. А спят ли наши шмели?

Выхожу на Главную тропу. Направо и налево от нее яркие высокие вешки с табличками: белые — гнездо пустует; оранжевые — заселено шмелем, но рабочие еще не вылупились; красные — в семье, кроме самки-основательницы, уже есть взрослые рабочие шмели. Две желтых вешки означают, что тут, вместо шмелей… осы.

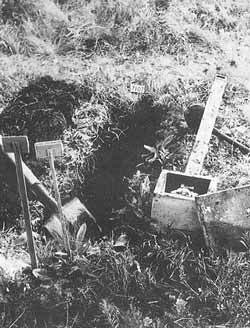

У подножия вешек, в земле, плотно сбитые деревянные ящички, в них — вата. Сбоку в ящик вставлен подземный же «шмелепровод» — трубка, выходящая в метре от улья в углубление. Все это тщательно замаскировано дерном, так что ничего постороннего на Поляне не видно — лишь летковые ямки с дырочкой, ведущей к шмелиному улью. В начале лета самки-основательницы сами понаходили эти дырочки, тщательно обследовали интерьеры ульев, и те из них, которые оказались более всего похожими на старые гнезда подземных грызунов, облюбовали под жилища для будущих семей. До меня же здешние шмели заселяли покинутые норы полевок, хомячков, лесных мышей: им непременно нужна теплая мягкая подстилка от бывшей колыбельки, в которой мышиная мама воспитывала своих малюток. Вырыть же самой такое подземное убежище и натаскать в него сверху нужное количество утепляющего материала сама шмелиха-основательница гнезда не в состоянии. Шмели подземно гнездящихся видов в результате длительной совместной эволюции связаны с норами грызунов, и одна из причин вымирания трудолюбивого и симпатичного шмелиного племени — тотальная борьба человека со всеми без разбору «мышевидными» грызунами, якобы злостными вредителями полей, а на самом деле важнейшим звеном многих экологических цепей. Без всех этих маленьких зверьков напрочь исчезнут не только шмели множества видов — сядут на голодный паек, а то и вовсе вымрут многие крупные животные, питающиеся грызунами: канюки, пустельги, совы, филины, ласки, хорьки, горностаи, лисы…

Вскрытый подземный улей для шмелей. Шмель на клевере; в гнезде малого земляного шмеля.

Леток подземного улья.

А вот и он, легкий на помине зверек: шорох в траве, ближе, ближе… Здесь проходит давно знакомая мне, но никому больше неведомая тропиночка, по которой, как по трубе, под надежным покровом трав, бегают куда-то полевки. Вся Поляна испещрена сложнейшей сетью их тайных тропок, хорошо видимых только весной, когда сойдут снега, а новой травки еще нет.

Вон одна из полевочьих тропок пересекает нашу рабочую тропу; я замираю, и через полминуты на ней появляется симпатичный бурый зверек с коротким хвостиком и совсем маленькими, «немышиными» ушками. На миг остановился, глянул на меня черными бусинками своих глаз — и умчался дальше. Через десяток секунд тропу пересекает еще один зверек. И когда они только спят? Днем бегают, ночью тоже, ранним утром, когда почти все живое погружено в сладкий глубокий сон, — торопятся по каким-то неведомым мне полевочьим делам…