Кафедру предыстории в этом институте занял Анри Брейль. В промежутке между двумя мировыми войнами Брейль осуществил многочисленные экспедиции в Южную Африку, за «пекинским человеком» в Китай. Он стал профессором Коллеж де Франс, членом Французской академии и везде играл главенствующую роль, чем бы ни занимался. Однако всему предпочитал все-таки пещеры. Им обследовано около 100 пещер Франции и Испании, несколько сот рабочих дней он провел за расчисткой при свете ацетиленовой лампы и исследованием пещерных рисунков и гравюр, которые сначала требовалось «прочитать» и понять, прежде чем их удавалось верно скопировать. Важным подспорьем в работе была его художественная одаренность, благодаря ей миру явились сегодня столь широко известные сокровища самой древней человеческой культуры. Результаты своих многолетних исследований Брейль в конце концов изложил в большой, прекрасно иллюстрированной книге, изданной в 1952 г. под таким названием: «Четыреста столетий настенного искусства».

Конечно, с ним работали многие: во-первых, его учитель Картальяк (книгу об Альтамире они написали в соавторстве), затем коллеги из Института палеонтологии человека — антрополог Марселэн Буль и специалист по предыстории Г. Обермайер. С этим последним Брейль работал в Испании, где познакомился с французом Р. Лантье, позднее вышло в свет их популярное пособие «Люди древнего каменного века». Аббат Андре Глори, ученик Брейля, принадлежавший к более молодому поколению, в 1953–1963 гг. исследовал сокровища одной из наиболее значительных пещерных «галерей» в пещере Ляско.

Брейль принадлежал к тем счастливцам, кто уже при жизни добился безоговорочного признания своих научных заслуг. Не только в старости, но и в сравнительно молодом возрасте он был признан одним из выдающихся европейских ученых в области палеолита. Именно потому его мнение имело большое значение для ученого из Моравии Карела Абсолона, пригласившего вскоре после первой мировой войны Брейля в Чехословакию и продемонстрировавшего ему свой «классический» разрез отложений в пещере Пекарна. Именно тогда в Моравском красе произошла встреча наиболее прославленных французского и чехословацкого исследователей палеолита.

Покоритель Мацохи

Абсолон, как и другие чехословацкие исследователи, не был исключительно спелеоархеологом, его наиболее известное исследование Долни Вестонице [14] об этом ясно свидетельствует. Но сам он большее научное значение придавал другой из своих научных акций — изучению пещеры Пекарна. Именно на этом материале им была построена картина территории Чехословакии в древнем каменном веке.

Мать Абсолона Каролина была дочерью «отца моравской предыстории» Индржиха Ванкеля. И какой же это был бы внук Ванкеля, если бы он не был очарован таинственной красотой подземного мира?.. С малых лет Абсолона влекло в Крас. И сколько им сделано для его познания! В 1909 г. Абсолон открыл пещеры Пункевни, в 1914 г. покорил пропасть Мацохи, достигнув ее почти неприступного дна, пройдя вновь открытым путем через залы со сталактитами и сталагмитами и коридоры (а позднее, в 1933 г., и по подземной водной системе Мацохи). Кто из тысяч посетителей этой пещеры, пускающихся в романтическое плавание по подземному руслу реки Пунквы, вспоминает Абсолона и его соратников и представляет те непомерные усилия, которыми все это было оплачено?

Пещера трех бизонов и четырех коней

Открытие Пекарны, как мы уже отмечали, не принадлежало Абсолону. Самую большую пещеру в Моравском красе, начинающуюся на земной поверхности внушительным входом, знали целые поколения. Минуло уже 100 лет с того времени, как на страницах пражского естественнонаучного журнала «Весмир» («Вселенная») появилось короткое сообщение: «В прошлом году (1881) Моравия обогатилась находкой нового местонахождения останков человека доисторического времени. Это небольшая, 60 м в длину и 15 м в ширину, пещера неподалеку от Брно, которую в народе называют „Дырявицей“ или „Пекарной“.

В пещере были найдены различные каменные орудия, наконечники и топорики, а также… обрезанные рога северного оленя… Интерес представляет находка оглаженной эллипсовидной сланцевой гальки или булыжника, украшенной загадочным орнаментом. Очевидно, это какой-то амулет».

Все, кто хоть что-то значил в моравской спелеоархеологии, испробовали свои силы под ее сводами: Ванкель, Кржиж, Книес… Кржиж называл ее Костеликом, но тут он ошибался (то же имя носит еще одна пещера в Моравском красе): ее местное наименование нам уже сообщил корресподент журнала «Весмир», но так как «Дырявица» — слово чересчур уж фольклорное, другие ученые предпочли называть пещеру Пекарной.

Пещера эта не большая, но и не маленькая, но главное, светлая и сухая, длина ее — 70 м, вход открывается на высоте около 50 м над Змеиной речкой в южной части Моравского краса вблизи населенного пункта Мокре под городом Брно.

Случилось так, что еще весной 1880 г. Ян Книес сообщил заслуженному ученому Ванкелю, что он с приятелями Я. Фиалой и Ф. Коуделкой копали в пещере Пекарна и нашли там каменные орудия и кости. Дело получило огласку, и если бы даже Пекарна имела двери, то они просто-напросто не закрывались бы ни на минуту: кто только ни принялся там за раскопки! Ванкель, приглашенный Книесом, несомненно, и сам Книес, профессор Немецкого технического университета в Брно А. Маковски, хранитель Придворного естественнонаучного музея в Вене, археолог Й. Сзомбаты… Обнаружены были как неолитические, так и палеолитические памятники, но самым удачливым оказался Ванкель. Он вел раскопки всего несколько дней и нашел костяной гарпун палеолитических охотников эпохи мадленской культуры, первый в Моравии.

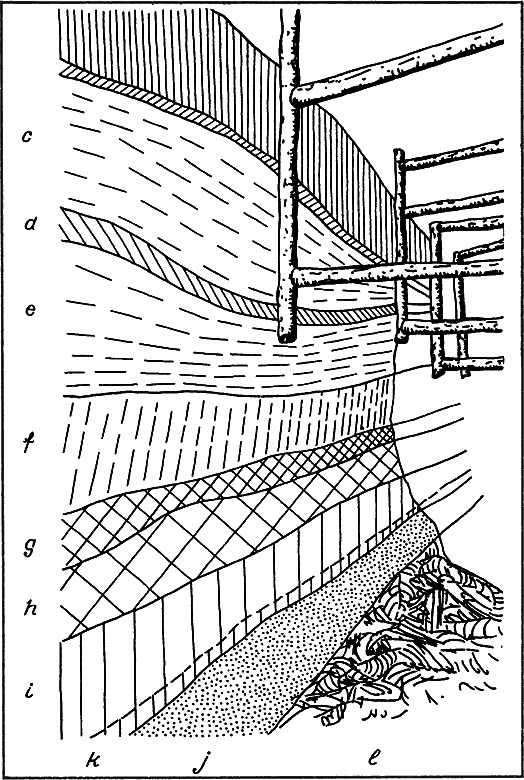

Разрез пещеры Пекарна. Поверхностные слои исторического времени: с — энеолит и бронзовый век (под стерильным слоем (d) следующий слой е — неолит); слой f без находок, ниже его располагаются уже палеолитические слои g и h — мадлен и i — ориньяк (по К. Абсолону)

В 1883 г. туда пришел Кржиж и приступил к планомерным раскопкам пещеры. Закончив эти работы, он объявил пещеру Пекарна в археологическом отношении полностью исчерпанной.

На самом же деле в тот раз была вскрыта лишь одна десятая часть осадочного заполнения пещеры. Господин доктор Кржиж был доволен, землекопы тоже, да в конце концов и нам не на что сетовать, так как остаток (особенно более глубоко залегающие слои) остался про запас для исследований более современными и более добросовестными методами.

Моравский областной музей в Брно, в ведении которого находилась пещера, не видел оснований тратить средства на проверку заключения Кржижа об исчерпанности Пекарны. Зато «дикие археологи» и коллекционеры там развернулись вовсю.

«В послевоенные годы, — напишет Абсолон в 1926 г. — стало своего рода спортом заполучить коллекцию кремневых орудий или ископаемых костей из Пекарны…»

Чтобы воспрепятствовать продолжающемуся уничтожению сохранившихся пещерных отложений, откладывать контрольное обследование Пекарны было уже нельзя. И 3 июля 1925 г. Абсолон приступил к своей знаменитой акции. Он предчувствовал, что в пещерах до настоящего времени скрыто еще очень много интересного, и не ошибся. С поверхности пещерные отложения были действительно разрыты и перекопаны, повсюду валялись «памятники», оставленные случайными исследователями, но вскоре выяснилось, что всех их (включая землекопов Кржижа) останавливал синтровый слой беловатого цвета мощностью около 20–30 см, перекрывающий отложения плейстоценового возраста.

Слои и прослои Абсолон в направлении сверху вниз обозначал буквами, беловатый слой был обозначен буквой f. «Сразу же под ним нам открылся новый мир. Обнаружилось напластование черной жирной глины, слой g мощностью 30 см, смешанной с углями и золой, затем следующий слой h светло-коричневой глины, из обоих слоев была извлечена масса костей делювиальных животных: северного оленя, лошади, росомахи, полярной лисицы, зайца, полярной совы и среди всего прочего полные пригоршни превосходных каменных орудий: ножи, скребла, терки, сверла, резцы из кремня, рога, красной и зеленой яшмы, халцедона, горного хрусталя… впервые нам посчастливилось обнаружить (хотя бы частично) то, что всегда представлялось идеальным, т. е. найти разрез ненарушенных последовательно залегающих слоев и содержащиеся в них культурные остатки».