Уж очень "по-человечески", разумно она действует. По крайней мере, производит такое впечатление. Вы бы стояли около нее десятки минут, поняли бы порядок ее действия, в уме подсказывали бы, что ей нужно делать, беспокоились, как бы она рукой не задела что-нибудь по дороге, и каждый раз убеждались бы, что она все делает правильно, именно так, как сделали бы вы, если бы поменялись с ней местами. И чем больше рассказов А. Азимова, С. Лема и других фантастов, рассказов, героями которых являются роботы, вы прочли, тем уверенней назовете роботом машину, которую сейчас видели. Это естественно. Даже не будучи специалистом, интуитивно понимаете, что она, наверное, может делать не только то, что видели, но и многое другое, выполнять разные другие движения и действия, работать вместо человека, работая почти по-человечески.

Да, что по-человечески! В некоторых отношениях она больше напоминает сверхчеловека! Никакой спешки и ни одного, буквально ни одного лишнего движения! Ни на одну секунду не прекращается работа, ни для того, чтобы перекурить, передохнуть, обменяться несколькими словами с соседом, ни для того, чтобы пообедать. У нее железные нервы, и она совершенно одинаково работает в понедельник и пятницу, в начале и в конце своей обычной смены, продолжающейся 16 часов.

Стойте, смотрите, любуйтесь, не стесняйтесь! Вы здесь не одни, кругом толпа. И далеко не все здесь специалисты! А специалистами руководят при этом не одни только деловые соображения. Они, кстати, тоже любуются, получают эстетическое удовлетворение. Герои произведений инженерного искусства, созданные талантом рабочих, конструкторов, ученых, впечатляют не меньше, чем герои литературных произведений, созданных талантливыми писателями. Даже если эти герои — результат только еще "первой пробы пера".

Робототехника началась с попыток человека проникнуть туда, куда он проникнуть никак не может, — в атом, в океан, в космос. Тогда он придумал послать туда свою "копию". Но, создавая множество самых различных полуроботов, он всегда оставлял за собой функции управления. Полуроботом управляет человек — его разум. Это естественно. Атомная лаборатория, а тем более океан или космос — не те места, где легко организовать все то, с чем приходится там иметь дело, упорядочить до такого уровня, чтобы можно было уложить в строгие "логики" автомата полную программу его работы. Копирующие системы — вот один полюс робототехники, на котором все делается по-человечески.

А на другом полюсе — роботы первого поколения, бесчувственные автоматы, которые "железно" следуют наперед заданной программе, которыми управляет простая внутренняя логика, согласованная со специально организованными местом и процессом работы.

Несомненно, что между этими двумя крайними представителями робототехники должны появиться другие. Ну, например, такие, какие не нуждаются в непрерывном участии человека в их работе, умеющие автоматически работать на рабочих местах, организованных не на все 100 процентов.

Мы, конечно, понимаем, что настоящие человеческие чувства не уложишь в железную логику автомата. Но ведь логика, пусть самая железная, не обязательно должна быть самой простой. ЭВМ решают такие сложные задачи, требующие логических построений такой сложности, с какими ни один естественный интеллект не может управиться. Так разве есть основания сомневаться в том, что можно построить логику, которая бы делала примерно то же самое, что делает тот или иной механизм естественного интеллекта? Пусть такой железный интеллект делает свое дело не так, как его делает естественный. Пусть! Тем более что мы вообще еще не проникли во многие тайны естественного интеллекта и не знаем в точности, как построены и работают его механизмы.

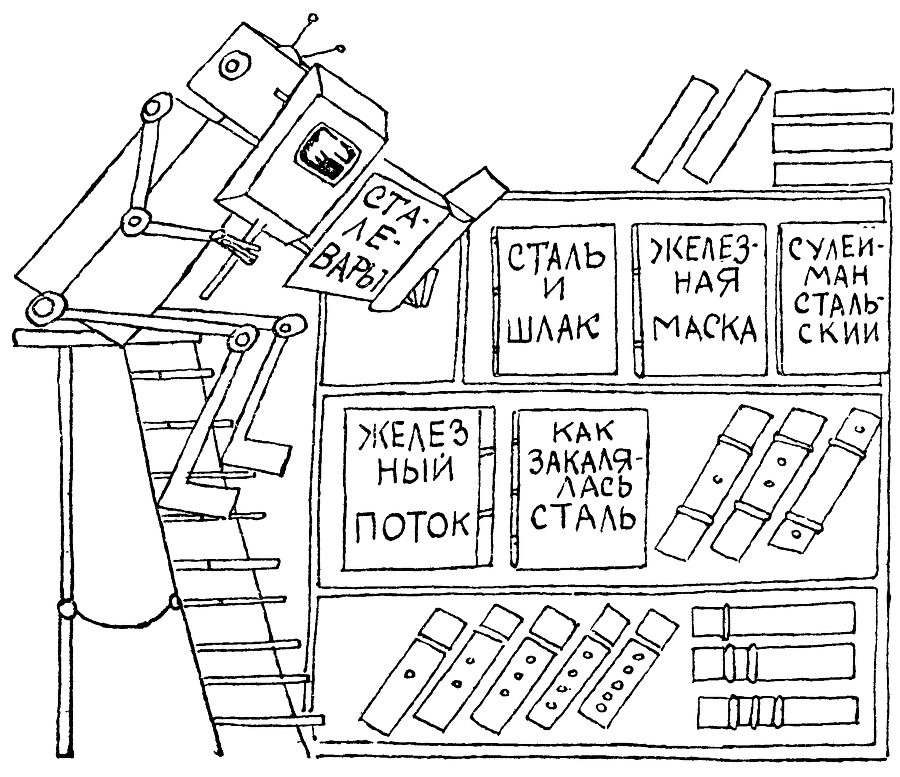

Железный интеллект

Еще о механизмах интеллекта

Помните девушку, которая пришла с приятелем в компанию? Помните, как она быстро ориентировалась в многолюдном обществе, здоровалась со знакомыми, узнавала мало знакомых, почти забытых, о которых уже давно даже не вспоминала, и знакомилась с чужими ей людьми?

Как это ей удавалось так быстро и уверенно отличать мало знакомых от совершенно чужих? По каким таким признакам?

Как-то один ученый "средней известности" на следующий день после 10-минутного выступления в программе телевидения зашел в овощной магазин по соседству с домом. Он заходил в этот магазин и раньше, но не настолько часто, чтобы приобрести там какую-либо особую популярность. Тем не менее продавщица, отвесив ему полкилограмма изюма, заметила: "А вчера вы были в галстуке". На недоуменный вопрос: "А где я был вчера?" — она ответила: "Вы вчера выступали по телевизору перед очень интересным фильмом. Мы по ошибке включили телевизор на 15 минут раньше времени".

Как девушка из компании, продавщица из овощного магазина, как вы сами узнаете почти незнакомых людей, с которыми встречались где-то, когда-то, подчас, один-два раза в жизни? Вы не можете вспомнить имени, отчества или фамилии, обстоятельств, при которых произошла встреча, но одно вам ясно этого человека вы видели.

Конечно же, вы его узнали не по форме головы, не по цвету глаз, не по размерам мочек ушей. Об этих подробностях, каждой по отдельности и всех в совокупности, у вас сохранились самые смутные представления, но их оказалось достаточно, чтобы уверенно сказать:- "Я его видел, хотя понятия не имею, где именно", не умея объяснить, на чем зиждется такая уверенность. Оказывается, это действует механизм интеллекта, выполняющий задачу распознавания образов. Его возможности удивительны. Вы распознаете знакомого человека на расстоянии, на котором не можете видеть его лица, распознаете по походке, по позе, по звукам голоса. Различаете двух собак одной породы, вареную колбасу разных сортов, умеете прочитать письмо, написанное каракулями или очень неразборчивой скорописью, причем все это делаете очень быстро.

Процесс распознавания занимает доли секунды, он реализуется буквально на ходу. Можете двигаться вы или распознаваемый предмет, объект, прохожий — все равно взгляд почти сразу отличает знакомое от незнакомого, видит, чем отличается одно незнакомое от другого. Естественный механизм распознавания действует непрерывно; человек, хочет он того или нет, непрерывно его тренирует — это один из важнейших механизмов интеллекта, который активно используется человеком в процессе трудовой деятельности.

Когда вы посылаете в магазин за кефиром десятилетнего джентльмена, он крайне раздраженно реагирует на любые попытки подать ему полезный совет на тему, как наилучшим образом выполнить это поручение.

Он все знает сам и сам спланирует, что и как ему нужно сделать. Он знает, что, спускаясь по лестнице, нельзя прыгать через две ступеньки, поскольку можно разбить пустые бутылки и порезаться, что, переходя улицу, нужно дождаться разрешающего сигнала светофора и смотреть сначала налево, а потом направо, что нужно сначала сдать порожнюю посуду, а сдачу проверять, не отходя от кассы. Ему достаточно получить задание — все дальнейшие движения и действия он спланирует сам, первый раз, может быть, похуже, а в последующие — лучше; и траектории этих движений, и моменты остановок, и усилия, необходимые, чтобы нести пустые бутылки и бутылки с кефиром.

Он сам примет решение, в какую кассу стать, где короче очередь, решит, пройти ли мимо газетного киоска, где выставлены новые марки для коллекции, или сразу пересечь улицу и поглядеть на витрины книжного магазина, — одним словом, всю гигантскую программу 15-20-минутного трудового процесса он разработает "вдвоем" со своим "механизмом планирования и принятия решений" — другим важным механизмом интеллекта. Ему ведь уже десять лет. Он уже три года учится в школе, он ходит сам через улицу, он умеет читать и считать и иногда спускается по лестнице, не прыгая сразу через две ступеньки, он самостоятельно с утра до вечера принимает множество самых разных, важных решений, начиная с того, вставать ли сразу, когда его будят, или попытаться еще немножко поваляться в кровати.