К. МАРКС

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ. — ПАМФЛЕТ г-на КОБДЕНА. МЕРОПРИЯТИЯ АНГЛИЙСКОГО БАНКА[336]

Лондон, пятница, 28 января 1853 г.

В «Times» от 25 января в статье, озаглавленной «Мания вешаться», развиваются следующие мысли:

«Уже нередко замечалось, что в нашей стране за каждой публичной казнью, как правило, тотчас же следует ряд случаев смерти через повешение, либо в результате самоубийства, либо в результате несчастного случая; это является следствием того сильного действия, которое казнь известного преступника оказывает на болезненно-впечатлительные и незрелые умы».

В качестве иллюстрации к этому утверждению «Times» приводит несколько случаев; один из них произошел с неким сумасшедшим в Шеффилде, который, после разговора с другими сумасшедшими о казни Барбура, покончил жизнь самоубийством, повесившись. Другой случай произошел с четырнадцатилетним мальчиком, который тоже повесился.

Ни одному разумному человеку не придет, наверное, в голову, подтверждением какой доктрины должны были служить перечисленные факты. Речь идет не более и не менее, как о прямом апофеозе палача, поскольку смертная казнь превозносится как ultima ratio {последний довод, крайнее средство. Ред.} общества. И все это помещено в ведущей статье «ведущей газеты».

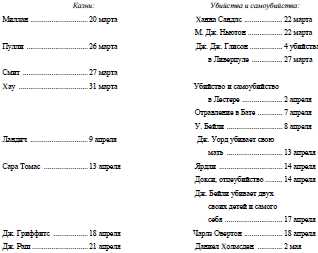

«Morning Advertiser» сопровождает свои весьма резкие, по справедливые критические замечания по поводу пристрастия «Times» к виселице и кровавой логики этой газеты следующей любопытной хроникой за сорок три дня 1849 года:

Эта таблица показывает — и это вынужден признать «Times», — что не только самоубийства, но и самые зверские убийства совершаются тотчас же вслед за казнью преступников. Вызывает удивление, что в упомянутой статье даже не приводится ни одного аргумента, ни одной посылки в пользу развиваемой в ней варварской теории. И действительно, весьма трудно, а, может быть, вообще невозможно, найти принцип, посредством которого можно было бы обосновать справедливость или целесообразность смертной казни в обществе, кичащемся своей цивилизацией. Наказание, как правило, оправдывалось как средство либо исправления, либо устрашения. Но какое право вы имеете наказывать меня для того, чтобы исправлять или устрашать других? И вдобавок еще история и такая наука как статистика с исчерпывающей очевидностью доказывают, что со времени Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить наказанием. Как раз наоборот! С точки зрения абстрактного права существует лишь одна теория наказания, которая в абстрактной форме признает достоинство человека: это — теория Канта, особенно в той более строгой формулировке, которую придал ей Гегель. Гегель говорит:

«Наказание есть право преступника. Оно — акт его собственной воли. Преступник объявляет нарушение права своим правом. Его преступление есть отрицание права. Наказание есть отрицание этого отрицания, следовательно есть утверждение права, которого домогается сам преступник и которое он сам себе насильно навязывает»[337].

В этих положениях кое-что, без сомнения, кажется правдоподобным, поскольку Гегель, вместо того чтобы усматривать в преступнике только простой объект, раба юстиции, поднимает его до ранга свободного, самоопределяющегося существа. Но, вникнув несколько глубже в суть дела, мы обнаруживаем, что здесь, как и во многих других случаях, немецкий идеализм лишь санкционирует в мистической форме законы существующего общества. Разве это не заблуждение, когда определенного индивида, с действительными мотивами его поступков, с влияющими на него многообразными социальными условиями подменяют абстракцией «свободной воли», когда человека как такового подменяют лишь одним из многих его свойств? Такая теория, рассматривающая наказание как результат собственной воли преступника, является лишь спекулятивным выражением древнего «jus talionis» {«права тождественного возмездия». Ред.} — око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Скажем прямо, без всяких длинных повторений: наказание есть не что иное, как средство самозащиты общества против нарушений условий его существования, каковы бы ни были эти условия. Но хорошо же то общество, которое не знает лучшего средства самозащиты, чем палач, и которое через «ведущую газету мира» провозглашает свою собственную жестокость вечным законом.

Г-н А. Кетле в своем превосходном научном труде «Человек и его способности»[338] говорит:

«Существует бюджет, по которому мы платим с ужасающей регулярностью: это — расходы на тюрьмы, казематы, эшафоты… Мы даже можем предсказать, сколько лиц обагрят свои руки кровью своих ближних, сколько — прибегнут к подлогу, сколько — пустят в ход яд, почти таким же способом, как мы предсказываем число ежегодных рождений и смертей».

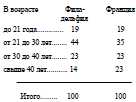

В своем прогнозе вероятных преступлений, опубликованном в 1829 г., г-н Кетле действительно с поразительной точностью предсказал не только общее число, но и все разнообразные виды преступлений, которые были затем совершены во Франции в 1830 году. Приводимая Кетле нижеследующая таблица за 1822–1824 гг. показывает, что среднее число преступлений, совершаемых среди той или иной национальной части общества, зависит не столько от особых политических учреждений данной страны, сколько от основных условий, свойственных современному буржуазному обществу в целом. Из ста осужденных преступников в Америке и Франции было:

Итак, если преступления, взятые в большом масштабе, обнаруживают, по своему числу и по своей классификации, такую же закономерность, как явления природы, если, по выражению Кетле, «трудно решить, в которой из двух областей» (физического мира или социальной жизни) «побудительные причины с наибольшей закономерностью приводят к определенным результатам», то не следует ли серьезно подумать об изменении системы, которая порождает эти преступления, вместо того чтобы прославлять палача, который казнит известное число преступников лишь для того, чтобы дать место новым?

Одним из злободневных событий является выход в свет памфлета г-на Ричарда Кобдена под заголовком: «1793 и 1853 гг., три письма» (140 страниц)[339]. Первая часть этого памфлета, в которой рассматривается период революции 1793 г. и предшествующее время, заслуживает похвалы за то, что автор открыто и с большой силой обрушивается на старые английские предрассудки относительно этой эпохи. Г-н Кобден доказывает, что в революционной войне Англия была агрессивной стороной. Однако в этом вопросе он не может претендовать на оригинальность, ибо по существу он лишь повторяет, и притом в гораздо менее блестящей форме, выводы, уже сделанные величайшим из памфлетистов, каким когда-либо обладала Англия, — покойным Уильямом Коббетом. Другая часть памфлета, несмотря на то, что она написана с экономической точки зрения, имеет несколько романтическую окраску. Г-н Кобден всячески старается доказать, что предположение, будто Луи-Наполеон замышляет вторжение в Англию, совершенно абсурдно, что слухи о беззащитности Англии лишены реального основания и распространяются лишь лицами, заинтересованными в увеличении государственных расходов. Чем же он доказывает, что Луи-Наполеон не питает никаких враждебных намерений по отношению к Англии? Утверждением, что Наполеон не имеет никакого разумного основания ссориться с Англией. А чем доказывается невозможность неприятельского вторжения в страну? Тем, говорит г-н Кобден, что в течение 800 лет Англия не подвергалась вторжению. Наконец, какие доводы приводит он в доказательство того, что крики о неудовлетворительном состоянии обороны являются просто своекорыстным обманом? Заявление высших военных властей о том, что они чувствуют себя в полной безопасности!