Такие детали, как царь на облаках и слова «сын неба» в титуле, по всей видимости, свидетельствуют, что племя кушан когда-то занимало высокогорные территории и в ходе завоеваний спустилось в долины, причем решающим фактором было освоение кушанами долины реки Кабул. Предположение это вытекает из слов К. Маркса: «То же самое давление избытка населения на производительные силы заставляло варваров с плоскогорий Азии вторгаться в государства Древнего мира».

Княжество на северо-западе Индии

После распада империи Великих Кушан на ее территории образовались феодальные княжества, история и хронология которых не ясны. В одном из таких княжеств отчеканена «индо-скифская» (более точно не определенная) полустатеровая монета. На лицевой стороне изображена греческая городская богиня в хитоне с короной, в руках маковая головка, надпись на одном из индийских языков; на оборотной стороне — бык с горбом. Монета заимствована из источника XIX в., и почему она названа «индо-скифской», не объяснено. Надо полагать, что она была отчеканена на северо-западе Индии.

Геродот, завершая перечисление 20-ти сатрапий и размеры дани, сообщил: «Что до индийцев, то этот самый многочисленный народ из всех нам известных и подать должен был платить самую большую сравнительно с другими, именно 360 талантов золотого песку. Это — двадцатый округ». Он указал также, что «большое количество золота, часть которого индийцы посылают царю в виде упомянутого золотого песку» добывается на западной окраине пустыни Тар (возможно, на северо-западе Пенджаба), а «восточнее Индии простираются пески и пустыня». Вероятно, имеется в виду разработка россыпей в речках бассейна р. Инда; отмечается также, что персидская держава простиралась на восток до пустыни Тар.

Для Александра Македонского эта пустыня послужила препятствием для дальнейшего продвижения на восток. Следовательно, индийская монета с изображением греческой городской богини отчеканена в тех местах, где за 600 лет до этого побывала армия Александра Македонского.

Добавим, что в Пакистане в настоящее время золото добывают из пойменных россыпей р. Инд, а на северо-западе Индии, в шт. Джамму и Кашмир — в аллювиальных россыпях, где сохранились следы многочисленных древних выработок. Как видно из характеристик разрабатываемых в настоящее время россыпей, они небольшие по размерам, в основном бедные, золото также весьма мелкое. Поэтому они и сохранились до наших дней, а богатые, с крупным золотом россыпи, были отработаны еще древними золотоискателями.

Запад эллинистической Ойкумены

Иберия

Медно-колчеданное месторождение Рио-Тинто в Испании разрабатывается около 3000 лет. И сейчас здесь добываются руды железной шляпы, содержащие 25 г/т золота и 45 г/т серебра [23]. Конечно, такой длительный период разработки не мог не оставить нумизматических памятников добычи здесь золота.

В «Историческом очерке развития горного промысла» [12] отмечается, что «знаменитые медные рудники в Андалузии достались римлянам от побежденных карфагенян в самом цветущем состоянии» после того, как римляне в итоге 2-й Пунической войны (218—201 гг. до н. э.) захватили принадлежавшую ранее Карфагену южную приморскую часть Испании.

Удалось в каталогах найти золотую карфагенскую монету — тридрахму 260 г. до н. э. (рис. 12). На ее лицевой стороне — голова богини Танит, на оборотной — конь. Масса 12,43 г. Несомненно, она из золота Испании.

Месторождение Рио-Тинто, согласно современным исследованиям, представляет собой антиклиналь длиной 7 км и шириной 1 км. Руды массивные и штокверковые. Массивные руды длиной в несколько километров и мощностью до первых десятков метров образуют залежь в крыле актиклинали. Замковая часть антиклинали срезана эрозией". Штокверковые руды, отрабатываемые карьером, залегают в ядре антиклинали; они слагают участки сечением в сотни метров и прослеживаются до глубины 300 м. В. А. Обручев, характеризуя рудные тела Рио-Тинто, вероятнее всего, давал их суммарные параметры.

Некоторые кельтские государства

В. И. Вернадский отмечает, что золото, по-видимому, независимо друг от друга стали добывать кельтские И другие племена Испании, теперешней Франции (на северных отрогах Пиренеев и в Севеннах), Германии. В сноске к словам о Германии он отмечал: «Такая добыча шла на Рейне и его притоках еще до римлян».

Одним из мест древней добычи золота был Пьемонт (на северо-западе Италии); тогда — территория племени салассов. В 143 г. до н. э. консул Аппий Клавдий без объявления войны напал на салассов и захватил часть золотоносной области. Римские захватчики организовали там добычу золота (к этой территории мы еще вернемся).

В кельтских племенах, хотя они и не имели в античном периоде никакого государственного устройства, тем не менее была организована чеканка монет, что объясняется развитием в кельтских областях торговли. Их транзитные торговые пути шли от Британии через Галлию к Средиземному морю. Самые старые кельтские монеты представляют собой подражание македонским образцам.

Золотые монеты средней и северной Галлии — подражание статеру Филиппа II — с изображением головы Аполлона на одной стороне и биги — на другой. Македонские «оригиналы» для подражания поступали в Галлию речными путями — по Дунаю и Рейну, а также морем. Выпускались подобные монеты и в Британии.

Из подражаний статеру Филиппа II (см. рис. 5, а) более близки к оригиналу монеты племени гельветов на юго-востоке Галлии; существенно искажен основной тип в монетах паризиев (близ Парижа); монеты бриттов уже почти неузнаваемы, к тому же они чеканились из очень плохого металла.

В № 2 «Горного журнала» за 1853 г. сообщается об одном из месторождений, дававшем золото бриттам, а затем римлянам. Оно находилось к западу от Ландовери близ местечка Гогофау. Мощные жилы кварца в нижнесилурийских сланцах разрабатывались штольнями, «доныне еще доступными». Рядом была стоянка римских легионеров, на которой неоднократно находили золотые украшения. Обнаружены также остатки водоводов к месту отмывки золота и устройства для протолочки кварцевой руды.

В областях от Рейна до Богемии (так раньше называлась Чехия по названию кельтского племени бойев) чеканилась монета, оригиналом которой служил статер Александра III с головой Афины Паллады на одной стороне и богиней победы Нике — на другой (см. рис. 5, б). Добыча золота на территории Богемии и в соседних землях велась давно — со времен лужицкой культуры (ок. 13—4 вв. до н. э.). Особенно развилась она с приходом сюда кельтов (около 400 г. до н. э.). Кельтские разработки еще и сегодня можно видеть в Южной Чехии. Кельты мыли руду по берегам Сазавы и Влтавы, в бассейнах ряда рек Силезии и Северной Моравии, особенно в Есениках, а позднее и в окрестностях Банска-Штьявницы.

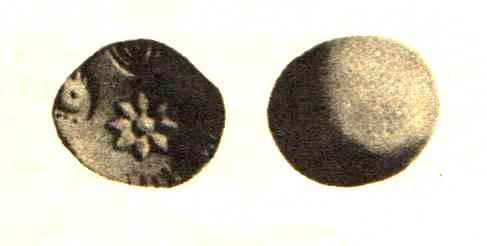

Чеканка подражаний здесь вскоре стала очень грубой: греческая легенда исчезла, фигуры стилизованы. Позже весь рисунок становится чисто геометрическим, а оборотная сторона состоит из сочетания линий, точек и черточек. В Средней Европе и особенно в Чехии на рубеже II и I столетий до нашей эры появляются золотые монеты с изображением на одной из сторон кабана или свернувшегося дракона. На востоке кельтской территории чеканились мисковидные золотые монеты [16] — так называемые радужные чашечки (рис. 13).