Поиск от легавых требуется возможно более правильный, с равномерными отходами в стороны и одинаковыми расстояниями между параллелями. При переходе на новую параллель собака должна заворачивать вперед, по направлению хода охотника. Чем быстрее ход собаки, тем лучше.

Потяжка ценится плавная, оканчивающаяся стойкой. Существуют собаки, обладающие отличным чутьем, но совершенно не имеющие потяжки.

Стойка должна быть твердой, напряженной.

Подводка ценится уверенная, быстрая, прямо к птице. Она играет существенную роль, особенно при охоте на быстро бегающую птицу (фазан, куропатка).

Стиль хода, стойки, потяжки и подводки у легавых разных пород различный, но характерный для каждой из пород.

Постановка и послушание определяют качество дрессировки.

В соответствии с таблицей минимальных обязательных баллов (табл. 19) собака может быть награждена за работу дипломом одной из трех степеней.

Таблица 19. Обязательные баллы, определяющие степень диплома

Дальнейшей работой с легавой можно еще более развить ее полезные качества и значительно повысить ее эффективность на охоте. В первую очередь собаку следует обучить отыскиванию перемещенной птицы, для чего по специальной команде (например, короткому свистку) приучают собак искать на очень коротких параллелях. Сокращают параллели подачей сигнала о повороте в тот момент, когда собака отошла от охотника на 20–25 шагов. Так как перемещенную птицу собаке взять на чутье значительно труднее, чем оставившую наброды, необходимо сократить и расстояние между параллелями — до 5–8 шагов. Для этого натасчику при постановке сокращенного поиска следует продвигаться вперед очень медленно, как бы топчась на месте; выработка приема ведется только против ветра.

Другим очень желательным для практической охоты приемом является приход к охотнику собаки со стойки по свистку. Этот прием можно начинать вырабатывать только в начале сезона, по «смирной» дичи. Вначале следует отзывать собаку от битой птицы с самого близкого расстояния. Если собака не отходит, необходимо ее взять на поводок, оттянуть на 2–3 шага от стойки, огладить и отпустить на стойку. Следует отметить, что вначале собака отходит в сторону легче, нежели назад. Отозвав собаку несколько раз от битой птицы, можно начать отзывать ее со стойки. При возвращении собаки на стойку необходимо подойти к ней, огладить, послать «вперед!» и стрелять в взлетевшую птицу (желательно ее убить, чтобы закрепить у собаки связь между ее работой и добычей птицы). Постоянной тренировкой и усложнением обстановки отзыва собаки со стойки можно добиться прихода собаки по первому зову с большого расстояния и из самого густого кустарника. При этом может случиться так, что собака, найдя птицу, станет сама приходить к охотнику и будет всячески стараться увлечь его за собой. Самостоятельный приход собаки со стойки с (приглашением владельца следовать за собой называется «анонс» (рапорт, доклад или донесение).

Когда с легавыми охотятся несколько человек, очень полезным приемом является секундироваиие (рис. 68). Заключается оно в том, что при стойке одной из собак другая также становится на стойку, хотя и не чует дичи. Секундирование часто бывает врожденным, но этому приему можно и обучить легавую, подводя ее на поводке к стоящей на стойке собаке и заставляя также становиться на стойку.

Рис. 68. Пойнтеры на стойке (секундирование)

Охота с двумя несекундирующими собаками практически невозможна, так как собаки начинают горячиться и, стараясь «выхватить» друг у друга дичь, гонять птицу.

Легавых собак делят в зависимости от их возраста на перво- и многопольных. Первопольными называются легавые не старше 18 месяцев. Собаки старше этого возраста относятся к многопольным. Многих хорошо натасканных многопольных собак можно научить приносить битую птицу и подранков (см. стр. 180–184).

Однако если внимательное наблюдение за работой собаки и постоянное руководство ею ведут к развитию врожденных и укреплению привитых навыков, то предоставление даже отлично натасканной собаки самой себе приводит к потере ею всяких навыков. Например, невнимательное наблюдение за поиском собаки ведет к потере ею правильности поиска; стрельба птицы из-под собаки, неспокойной и самостоятельно продвигающейся со стойки, быстро приведет к тому, что собака начнет срывать стойку и даже гнать птицу. Если, для того чтобы заставить собаку перейти на более быструю подводку, охотник побьет ее, то она, найдя птицу, станет либо ложиться при приближении охотника, либо убегать со стойки.

Если охотник стремится как можно скорее поднять упавшую птицу и бежит к ней, он почти наверное приучит собаку бросаться на битую птицу, а также мять и рвать ее.

К неисправимым дефектам легавой, делающим правильную охоту с ней невозможной, относится отсутствие чутья и стойки.

Притравливание норных. Охота с норными собаками заключается в том, что собаки выгоняют скрывшегося в нору (покорившегося) зверя или хватками удерживают его на месте, пока нора не будет вскрыта (где это разрешено правилами охоты), а зверь принят, и, наконец, душат зверя и вытаскивают его наружу.

Условия работы норных собак очень трудные, поэтому, прежде чем применять для охоты, собак необходимо притравить, т. е. развить в них вязкость и злобу.

Притравливать собак раньше восьмимесячного возраста не следует.

Из приемов общей дрессировки норных собак необходимы: хождение как на поводке, так и без него рядом с охотником, немедленный приход по сигналу. Последний прием позволяет более полно использовать время охоты, так как охотник, убедившись в отсутствии зверя в норе, легко вызвав собаку, может быстро перейти к новому месту охоты.

Рис. 69. На охоте

Специальный прием дрессировки норных собак заключается в притравливании к молодому зверю в искусственной норе.

Необходимые принадлежности для дрессировки: ошейник, хлыст, лакомство, искусственная нора.

Притравливание в искусственной норе ведется для того, чтобы сразу приучить собаку работать в условиях, стесняющих движения. Искусственную нору (рис. 70) делают из досок, боковые и верхние выстругивают, пол оставляют шероховатым. Нора состоит из трубы, разделенной сплошными шиберами-заслонками (первый шибер делается из проволочной сетки), и котла. Потолок трубы открывается на петлях, а в потолке котла вырезают отверстие, закрываемое крышкой. Котел внутри имеет округлую форму. Нору с боков засыпают землей. В качестве объекта притравливания лучше всего использовать лисят. В начале притравливания лисенка на виду у собаки проводят к трубе и сажают между сеточным и первым сплошным шибером. Собаку подводят на поводке; обычно она пытается достать зверя и яростно его облаивает. Дав собаке полаять 1–2 минуты, с нее снимают ошейник и впускают в трубу, предварительно переведя лисенка в котел и отделив его шибером от собаки. Собака, чуя зверя, продолжает яростно его облаивать. Дав собаке на облаивание 2–3 минуты, шибер выдвигают и впускают собаку в котел. Наиболее смелые собаки через 1–2 минуты делают хватку. В этом случае собаку со зверем вынимают из котла и лисенка освобождают. Если собака не делает хваток, то ей нужно дать облаять зверя минут 10–15, после чего вынуть ее из норы. На следующий день притравливание следует повторить.

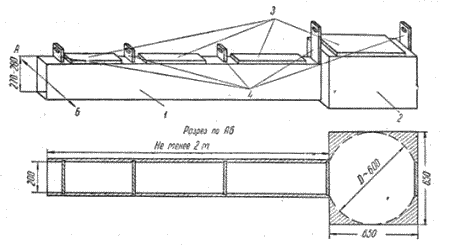

Рис. 70. Труба (нора)

1 — труба, 2 — котел, 3 — крышка на петлях, 4 — шибер (все размеры, за исключением длины трубы, даны в миллиметрах)

Собаку, сделавшую несколько хваток по лисенку, можно брать на охоту или пустить на полевые испытания.

На полевых испытаниях в искусственной норе по лисице оценку работы производят по отдельным ее элементам (табл. 20).