Через месяц после заключения Парижского договора в «Указе Правительствующему Сенату» от 11 апреля 1856 года «Положением о роспуске государственного подвижного ополчения» был введён новый, по типу наградного, знак в память «…о службе в ополчении». По своей форме крест остался таким же, как и предыдущие, но размеры его были уменьшены до 46x46 мм, а вензель Николая I — «Н-I» — заменён на «А-II». Девиз был дополнен словом «отечество», приобретя глубокий смысл: «За веру, царя, отечество».

В «Положении…» говорится о том, что этот знак «…представляется генералам, штаб- и обер-офицерам… урядникам и ратникам носить по увольнении из ополчения… только тем… которые к тому будут представлены начальниками ополчения».[831] «Относительно ношения креста ополчения, по увольнении чинов в отставку…» были установлены особые правила: «Урядникам и ратникам, вернувшимся в первобытное состояние, дозволить носить фуражку с крестом, но фуражки того образца, который был утверждён для государственного подвижного ополчения. Генералам, штаб- и обер-офицерам», уволенным в отставку, полагалось «…носить крест на груди…». Этот крест имел штифт на оборотной стороне для крепления его на одежду. Кроме того, «Положением…» также определялось, что «…подвергшиеся впоследствии суду должны быть лишены сего знака отличия».[832]

Через пять месяцев после подписания Парижского мирного договора император короновался в Успенском соборе Кремля. Александр II был человеком высоконравственного воспитания. Учитель его — известный писатель В. А. Жуковский много сил и энергии потратил, чтобы сделать из него умного и добродетельного государя. В этот знаменательный день — 26 августа 1856 года — в день своих торжеств он включил в «Высочайший манифест… о милостивейшем даровании народу милостей и облегчений по случаю коронования…» разрешение на выезд из Сибири сосланных его отцом декабристов и даже «…многим из них возвращено утраченное дворянское достоинство».[833]

Дополнениями к этому манифесту от 26 августа 1856 года были учреждены наградные медали «В память Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг.». Медали были отчеканены двух разновидностей — из светлой и тёмной бронзы, диаметром 28 мм. На их лицевой стороне изображены вензеля императоров Николая I и Александра II, увенчанные императорскими коронами и осенённые лучами «всевидящего ока», находящегося над ними. Внизу, под вензелями, вдоль бортика медали, даты: «1853–1854—1855—1856». На оборотной стороне горизонтальная надпись в пять строк: «НА ТЯ — ГОСПОДИ — УПОВАХОМЪ, ДА — НЕ ПОСТЫДИМСЯ — ВО ВЕКИ».

Носили эти награды на четырёх различных орденских лентах — в зависимости от степени участия награждаемых в войне. Медали из светлой бронзы на Георгиевской ленте были выданы всем воинским частям, действовавшим на Кавказе и на дунайском направлении, а также участникам Синопского морского сражения и защитникам Петропавловского порта на Камчатке.

Такой же медалью на Андреевской ленте были награждены все воинские чины — участники военных действий, не получившие медали на Георгиевской ленте, а также чины государственного подвижного ополчения и малороссийских казачьих полков, принимавшие непосредственное участие в боевых сражениях, и сёстры милосердия, исполнявшие свои обязанности во время сражений на боевых позициях.

Медали из тёмной бронзы на Владимирской ленте выдавались всем воинским чинам и даже потомственным дворянам — старшим в роду, но последним — только для хранения в память о войне с последующей передачей потомству.

Такой же медалью, но на Анненской ленте, награждались купцы и состоятельные почётные граждане, «…которые отличили себя приношениями на издержки войны или на пособия раненым и семействам убитых».

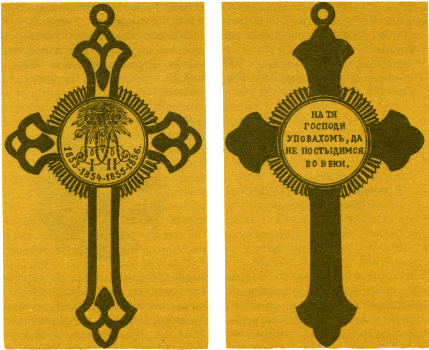

Вместе с вышеописанными медалями в память о Крымской войне «Высочайшим манифестом» был учреждён также особый наперсный крест на Владимирской ленте. Эта награда чеканилась из тёмной бронзы, размером 95x58 мм. На лицевой стороне креста, в перекрестии, в лучезарном сиянии помещена в натуральную величину лицевая сторона медали в память о Крымской войне. Все четыре уширенных конца креста оформлены фигурными вырезами. Оборотная сторона его гладкая, но в перекрестии, точно так же, как и на лицевой, в лучезарном сиянии помещена оборотная сторона медали в память о Крымской войне.

Этим крестом награждалось духовенство всех христианских вероисповеданий — от священника до митрополита, — которые несли службу как в военных, так и в других ведомствах России. А духовные лица, которые принимали участие в сражениях, награждались, кроме наперсного креста, ещё и медалью из светлой бронзы в память о Крымской войне. После смерти награждённого крест передавался старшему в роду или помещался на вечное хранение в божий храм — церковную ризницу.

В самый разгар Крымской войны была отчеканена ещё одна серебряная медаль, диаметром 28 мм. Она связана с кончиной 18 февраля 1855 года императора Николая I и является большой редкостью. Эта медаль была вручена на Андреевской ленте небольшому числу офицеров — депутации от подшефного «6-го Прусского Королевского кирасирского имени Его Императорского Величества Николая I Бранденбургского полка», — прибывших на похороны своего шефа.

На лицевой стороне медали — погрудное, вправо развёрнутое, изображение Николая I без каких-либо императорских атрибутов. Вокруг него, вдоль края медали, помещена немецкая надпись, означающая в переводе — «Николай I император России». На оборотной — внутри лаврового венка, под императорской короной, вензель Николая I; под ним указан год смерти — «1855»; а по сторонам венка — даты пребывания депутации на похоронах в России: слева — «18-го февраля» (по-немецки), справа — «5-го марта».

Медаль была учреждена 5 марта 1855 года — по отбытии прусской депутации из России.[834]

В своё время император Николай I часто наведывался в Пруссию в свой подшефный Бранденбургский полк, благоволил к нему, привозил множество различных подарков и даже награждал его офицеров российскими орденами. Осенью 1834 года он прибыл со своим сыном цесаревичем Александром в Берлин. Будущий император Александр II (ему тогда было 16 лет) получил от прусского короля Фридриха Вильгельма чин полковника прусских войск и был, по примеру своего отца, назначен шефом 3-го, уже его имени, уланского полка и 10 ноября принял командование им на парадном смотре.[835]

Предчувствуя кончину, в самый разгар Севастопольской обороны Николай I наказывал сыну: «Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот. Мне хотелось принять на себя всё трудное и тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе». И последними его словами к сыну были: «Служи России».[836]

Здесь следует сказать, что в память о царствовании Николая I была отчеканена ещё одна наградная медаль — в 1896 году. Она предназначалась для поощрения всех воинских чинов, служивших при Николае I.