В качестве агента, выполняющего по нашей терминологии функцию воздействия типа а, был использован электрокожный раздражитель – удар индукционного тока в указательный палец той же правой руки испытуемого.

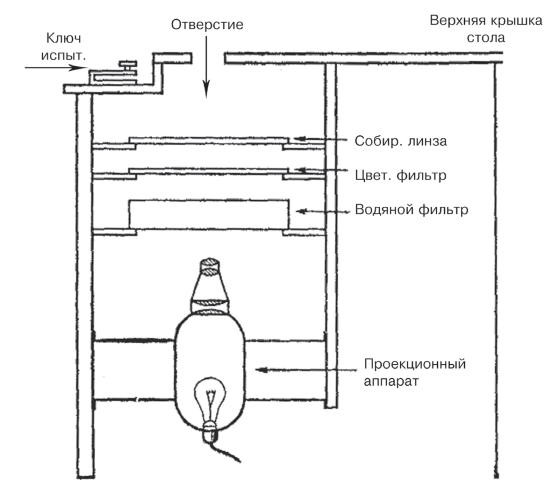

Установка для опытов была смонтирована на двух столах. На одном из них были установлены приборы для экспериментатора, за другой стол усаживался испытуемый. В крышке этого последнего было вырезано круглое отверстие диаметром около 4 см, приходившееся против ладони, лежавшей на столе руки испытуемого; на соответствующем расстоянии от отверстия помещался затопленный в крышку обычный реактивный ключ, приспособленный для подачи электрокожного раздражителя. Под крышкой этого стола помещались: вертикально установленный проекционный аппарат, лучи которого собирались, затем несколько выше водяной фильтр, далее цветной фильтр и, наконец, дополнительная линза, собиравшая лучи так, что они точно покрывали собой площадь, образуемую вырезом в верхней крышке стола. Источником света служила лампа накаливания. Электрическое раздражение давалось при помощи индукционного аппарата Дюбуа-Реймона. Включение экспериментатором света и снятие руки испытуемого с ключа отмечались электрическим «втягивающим» отметчиком, работающим совершенно бесшумно. Испытуемый был отделен от экспериментатора экраном. Во время опытов лаборатория несколько затемнялась (см. схему установки на рис. 1).

Рис. 1. Схема установки

Исследование включало в себя две серии опытов. Опыты первой серии проводились следующим образом. Испытуемому предварительно сообщалось, что он будет участвовать в психофизиологических опытах с электрокожной чувствительностью. Когда испытуемый входил в лабораторию, то стол с главной установкой был, как всегда, закрыт сверху черной, светонепроницаемой тканью, так что вырез в столе вообще не был виден. Далее испытуемого усаживали к столу несколько боком, так, что его рука естественно ложилась на стол вдоль и несколько наискось. Затем испытуемого просили отвернуться в сторону и на минуту закрыть глаза. В это время экспериментатор устанавливал соответственным образом руку испытуемого, обращая его внимание на ключ, на котором он должен был держать палец, и накрывал его руку черной материей.

Таким образом, принимались все меры для того, чтобы испытуемый не знал о том, что его рука будет подвергаться действию света. Это была «законспирированная», как мы ее назвали, серия.

Инструкция, которую получал испытуемый, состояла в том, что он должен был на протяжении всего опыта держать палец на ключе; почувствовав же удар электрического тока, – снять палец[39], соответственно слегка приподняв кисть, но стараясь не сдвигать с места всей руки, что, впрочем, естественно обусловливалось ее позицией на столе; тотчас же после этого испытуемый должен был положить палец обратно на ключ.

Сами опыты протекали следующим образом: раньше с помощью специального ключа давался свет, воздействовавший на протяжении 45 с, затем, тотчас после его выключения – ток. Для того чтобы исключить всякую возможность образования условного рефлекса на время, интервалы между отдельными сочетаниями всякий раз изменялись (в пределах от 45 с до 6 мин.). В течение одного сеанса давалось 10—14 сочетаний; в середине сеанса делался короткий перерыв для того, чтобы дать испытуемому отдых от неподвижного сидения за столом. Опыты регистрировались в протоколе по обычной форме. Через эту серию мы провели четырех испытуемых.

Таким образом, эта серия шла по классической схемe опытов с условными двигательными рефлексами. Свет, который должен был приобрести значение воздействия типа α, выступал в этих опытах как условный раздражитель, ток (воздействие типа а) — как раздражитель безусловный. Непосредственно сблизив в наших экспериментах искомый процесс возникновения чувствительности с процессом образования условного рефлекса, мы имели в виду с самого начала исследования поставить этим проблему их соотношения.

Оказалось, что даже в результате большого числа (350—400) сочетаний двигательный рефлекс на действие света ни у одного из наших испытуемых не образовался.

Это легко понять, если мы примем во внимание, что в наших опытах первое воздействие (свет на кожу) не могло вызвать никакого ориентировочного рефлекса, то есть, попросту говоря, оно не ощущалось испытуемым, чем и были нарушены нормальные условия образования условно-рефлекторной связи; поэтому в данных условиях, то есть в условиях простого повторения сочетаний, оно не могло сделаться условным раздражителем. Следовательно, как показывают результаты этой серии, оказалось, что принципиальные условия процесса образования условного рефлекса не совпадают с условиями искомого процесса возникновения чувствительности.

В следующей, основной, второй серии этого исследования условия опытов были изменены в соответствии с нашими теоретическими представлениями об искомом процессе.

Это изменение выразилось в том, что мы частично «расконспирировали» опыты, предупредив наших испытуемых, что за несколько секунд до тока ладонная поверхность их руки будет подвергаться очень слабому, далеко не сразу обнаруживающемуся воздействию и что своевременное «снятие» руки в ответ на это воздействие позволит им избежать удара электрическим током. Этим мы поставили испытуемых перед задачей избегать ударов тока и создали активную «поисковую» ситуацию.

Так как под влиянием этой новой инструкция испытуемые могли начать пробовать снимать руку ежеминутно, то мы внесли еще одно дополнительное условие, а именно, что в том случае, если испытуемый снимает руку ошибочно (то есть в промежуток между воздействиями), он тотчас же, как только его рука будет снова на ключе, получит «предупреждающее» воздействие и вслед за ним удар тока, причем на этот раз снимать руку перед током он не должен. Введение этого дополнительного условия не только было необходимо по вышеуказанному соображению, но, как мы впоследствии в этом убедились, имело на определенном этапе опытов для наших испытуемых значение важного дополнительного условия для выделения искомого воздействия. Кроме указанного, все остальные условия опытов были теми же, что и в первой серии.

Через эту вторую, основную серию исследования были проведены также четыре взрослых испытуемых.

В итоге опытов мы получили следующие результаты.

Объективно все испытуемые в конце серии опытов снимали в ответ на действие видимых лучей руку с ключа, либо вовсе не давая при этом ошибочных реакций, либо делая единичные ошибки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.