В Никитском (Крестовоздвиженском) храме в южной части центра Мценска в 1826 году стоял гроб с телом Александра I – в то время, когда его перевозили из Таганрога в Петербург. На улице Ленина сохранился построенный 200 лет назад «дом со львами», – его описывает в своих воспоминаниях А.А.Фет. Хотя старожилы еще помнят место, где некогда стоял дом купцов Измайловых, в котором произошла мрачная история, описанная Лесковым в его знаменитой повести, «домом леди Макбет» сегодня обычно называют другой старинный дом, постройки 1782 года, где сегодня разместилось… районное управление милиции. Одну из самых старых церквей Мценска – храм Вознесения, построенный во второй половине XVII века, на горе у моста через Зушу, именуют почему-то «домом боярина». Возможно, из-за того, что его в 1950-е годы так сильно перестроили, что он теперь, действительно, напоминает скорее замок, а не храм. Неподалеку, примерно в километре, на высоком берегу Зуши стоит и Введенская (Петропавловская) церковь, которой четыреста лет. Сооруженная в крепости на границе с Диким Полем, она использовалась не только для богослужения: ее колокола оповещали о приближении врагов-кочевников. Эта церковь живописно смотрится из центра Мценска. Крутой, почти отвесный левый берег Зуши, из желтого известняка, в котором река прорыла свое ложе, – одна из самых характерных и живописных примет города. Такие каменистые обрывы вряд ли где еще встретишь в центральной России.

Если подняться на этот берег, он покажется гигантским валом – параллельно Зуше тянется глубокий овраг, по дну которого бежит ручей. Эта возвышенная и самая красивая часть города называется Соборной горой. Мценск иногда называют «городом на семи холмах», другие пишут, что он окружен «пятью горами». Одна из них, в северной части Мценска, имеет довольно мрачное название – Висельная. Но вид с нее открывается вовсе не мрачный.

«Кто мне растолкует то отрадное чувство, которое всякий раз овладевает мною, когда я с высоты Висельной горы открываю Мценск? В этом зрелище нет ничего особенно пленительного – а мне весело. Это и есть чувство родины», – писал в 1861 году в одном из писем Иван Тургенев.

Именно Тургенев и лежащее в 15 километрах от Мценска его родовое имение Спасское-Лутовиново – главная слава этих мест. Ради этого в основном и приезжают в Мценск экскурсанты и туристы со всей России, да и из-за рубежа. По крайней мере, жители Мценска, признав в вас заезжего гостя, почти наверняка спросят: «Что, к Тургеневу приехали?»

Старинная усадьба, основанная дедом Тургенева Лутовиновым в селе Спасском, «дает прекрасное представление о том, что собой являли родовые „дворянские гнёзда“.

Ставший центром усадьбы, построенный в конце XVIII века, огромный, в форме подковы, двухэтажный дом, выглядит сегодня не так, как в юные годы Тургенева. Уже когда он прибыл в ссылку в Спасское в 1852 году, от дома осталось лишь одно крыло – все остальное уничтожил пожар. Однако, несмотря на еще один пожар, от которого в 1906 году пострадала усадьба, вся обстановка и даже книги тургеневской библиотеки в Спасском подлинные – они были вывезены наследниками писателя после его смерти в Орел, где и сохранились, и затем были перевезены в Спасское, в музей. Остались за комнатами в уадьбе даже их прежние названия – «казино», «комната Захара», «комната Савиной»… А наряду с такими фамильными реликвиями, как лик Спаса старинного письма, редкими портретами предков Тургенева и друзей-современников, можно увидеть, например, удивительный диван, прозванный писателем «самосоном» – стоит на него прилечь, сразу клонит в сон…

Рядом с усадебным домом, в ограде парка, сохранились старые хозяйственные постройки и богадельня, которую Тургенев велел соорудить для престарелых дворовых. У главного входа в усадьбу – небольшая каменная церковь Спаса Преображения, построенная еще Лутовиновыми, а немного поодаль от усадьбы, посреди поляны – каменный фамильный склеп над захоронением деда Тургенева, Ивана Ивановича Лутовинова.

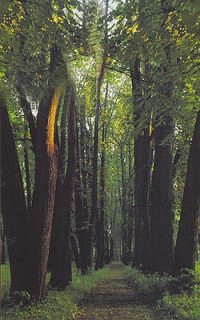

Старинный усадебный парк писатель любил самозабвенно и называл «садом». Прогуливаясь по старым аллеям, когда они пустеют после дневного наплыва экскурсантов, будто попадаешь в литературный мир писателя.

Парк выходит к старому пруду, над которым склонились березы и ивы. Кроме них, в пруду отражаются лишь тишина и покой. С его поверхности, подернутой легкой от неслышимого ветра рябью, то и дело с характерным шумом поднимаются дикие утки.

Справа, у дальнего края пруда – плотина. Деревянный водоскат с противоположной стороны давно уже стоит, а старые доски тускло поблескивают на солнце. Он выходит в овраг, который вместе со своими многочисленными ответвлениями прорезает окружающие и березовые рощи на косогорах.

Неподалеку отсюда холмы пересекает старая дорога. Некоторые считают ее остатком Екатерининского тракта, – широкая, до сих пор гладкая, с земляными валами по обочинам, где, отрастая вновь и вновь от старых корней, по-прежнему зеленеют ракиты.

Чаще любых других мест в произведениях Тургенева упоминается его сад с прудом. «О, мой сад, – писал он в повести „Дневник лишнего человека“, – о заросшие дорожки возле мелкого пруда! О, печальное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! И вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая-унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги, – я посылаю вам последнее прости!..» В романе «Новь», по признанию самого автора, он тоже «слегка описал» свою усадьбу.

Но зримее всего любимый парк Тургенева присутствует в повести «Фауст», где он превращается как бы в одно из главных действующих лиц: «Люблю я эти аллеи, люблю серо-зеленый нежный цвет и тонкий запах воздуха под их сводами; люблю пестреющую сетку светлых кружков по темной земле». Недаром в одном из писем писатель заметил: «…Сад красив и обширен, с великолепными липовыми аллеями – если Вы вспомните мою повесть „Фауст“, там все изображено с натуры».

В парке вам обязательно покажут и «тургеневский» дуб – именно про него смертельно больной писатель писал из Франции на родину Я.П.Полонскому: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я, уже, вероятно, никогда не увижу».

На пруду вам покажут и место, где специально к приезду молодой красавицы – знаменитой актрисы М.Г.Савиной – Тургенев соорудил купальню. До конца жизни Марья Гавриловна хранила воспоминания о «милом Спасском».

Старое кладбище, что рядом с усадьбой, Тургенев изобразил в «Отцах и детях», описывая могилу Базарова. А в романе «Рудин», по свидетельству современников, прообразом места сцены свидания главного героя с Натальей у Авдюхина пруда явились окрестности Ивановского пруда близ имения.

Можно считать, почти все места, расположенные вокруг Спасского, нашли отражение в творчестве Тургенева: неподалеку есть деревня Голоплеки, где живут Овсяниковы, – потомки того самого однодворца Овсяникова, которого Тургенев описал в одноименном рассказе; деревня Протасове, где жил помещик, который подарил своим дочерям землю, а они после этого выгнали его из дома («Степной король Лир»); лес, в котором и сейчас заросший глухим осинником овраг зовется Кобыльим Верхом, («Бирюк»).

Охотничьи путешествия писателя приводили его на просторную равнину Бежина луга. В орловском Полесье, любимых местах охоты Тургенева, память о Хоре и Калиныче и сегодня хранит деревушка Хоревка. Там добрая треть жителей ведет род от Хоря и носит фамилию «Хоревы»; там же – Хорев пруд и Хорев колодец…