Выглядела я в этот момент со стороны, наверное, достаточно комично – как перепутанная провинциалка, потому что бородатый сеньор, стоящий на узком тротуаре перед дверью в его собственную, судя по всему, лавочку, не мог сдержать улыбки. «А вот не на ту напали, синьор, – мысленно ответила я ему, – нечего нам ваших карманников бояться, мы и своих-то не боимся, даром что кошельки из сумок непонятным образом то и дело исчезают». И улыбнулась в ответ. На что последовало приглашение войти внутрь. Вот тут мне стало опять страшно – лавочка-то была особая, то, что называется «артбутик», а художественная продукция в Риме, если только это не грубый кич, стоит немало. Но марку надо было держать, да и любопытство подстегивало. И правильно, как оказалось: хозяин был не просто художником, а отчасти и колдуном, на каждом его произведении присутствовал некий магический знак.

После того, как я осмотрела всю эту небольшую авторскую галерею, художник с гордостью произнес: «Ио соно арджентино», что означало «Я аргентинец» и, по-видимому, должно было объяснить мне важную особенность его творчества. Я задумалась, стараясь понять, в чем тут может состоять объяснение, но потом вспомнила об известном факте – аргентинцы европейского происхождения (а в этой стране пускали корни в свое время не только испанцы, но и итальянцы, немцы, шведы, французы), слегка заблудившись в собственных корнях, с необычайным трепетом относятся к древним верованиям в магические знаки и обряды коренных жителей страны – индейцев. Всем известно: с колдунами вокруг да около ходить бесполезно – видят насквозь, и я —"была не была! – спрашиваю прямо, не скрывая своего, воспитанного еще в пионерском детстве скептицизма по отношению ко всяким таким штукам:

– Вы полагаете, ваши картины влияют на судьбу человека?

– Нет-нет, – мягко и с деликатной улыбкой отвечает колдун. – Они – только маленькие свечки для большого зала судьбы. Захочет человек – возьмет свечку, что-то разглядит в этом зале, а не готов он к этому —

значит ему это и не нужно.

Я откровенно созналась синьору Альфредо, что не чувствую себя готовой. Может быть, только пока…

– Тогда, – сказал он, – чтобы это проверить, вам придется еще раз приехать в Рим.

– С радостью, если получится! – ответила я.

На том и расстались. По закоулкам узких улиц тем временем поползли первые тени вечерних сумерек. День начался в соборе, прошел чудесно, и значит, закончить его следовало тоже в соборе. И я поспешила к еще одному знаменитейшему римскому собору – Сан-Пьетро-ин-Винколи, где хранятся в специальном саркофаге цепи, которыми царь Ирод сковал Петра, и еще этот собор знаменит тем, что там находится Моисей Микеланджело на надгробии папы Юлия II.

Возле Моисея время от времени загорались направленные на него лампы, выхватывая его могучую фигуру, изваянную рукой гения, из полумрака собора и мрака времени, словно лучом киноаппарата… Бронзовые цепи, как следовало из тех сведений, которые на разных языках (по выбору) выдавал за небольшую плату небольшой специальный видеоаппарат, непонятным образом сплелись так, что разделить их теперь практически невозможно.

Закат – а большинство римских соборов своими фасадами обращены на запад – золотил колонны, когда я медленно стала спускаться по лестнице Сан-Пьетро-ин-Винколи. Под ногами что-то блеснуло. Я наклонилась – это был обрывок цепочки желтоватого металла. Я подняла неожиданную находку.

…Уже в Москве ювеЛир, осмотрев ее, сказал, что цепочка сделана из сплава, в котором преобладает бронза. Как странно… Уж не штучки ли это синьора Альфредо? И, отогнав от себя эту бредовую мысль (а может, верную догадку?), берусь, как обещала себе, за книгу об Италии – прекрасный труд Павла Муратова, недавно, после нескольких десятилетий забвения, изданный у нас в полном виде, – «Образы Италии». И вот ее самые первые строки (П. Муратов цитирует для зачина французского писателя Ж.Ампера): «Рим не такой город, как все другие города. У Рима есть очарование, которое трудно определить и которое принадлежит только ему одному. Испытавшие силу этого очарования понимают друг друга с полуслова; для других это загадка». Это так.

Людмила Костюкова, наш спец. корр. | Фото автора

Исторический розыск:

Три дня с графом Клейнмихелем

Прямая, как стрела, была изначально линия Николаевской железной дороги. Отчего же тогда вдруг она стала кривой? И какую роль сыграл тут палец императора?

Маленькая экспедиция любителей железных дорог пыталась ответить на эти и другие вопросы, призвав в помощь…самого графа Клейнмихеля.

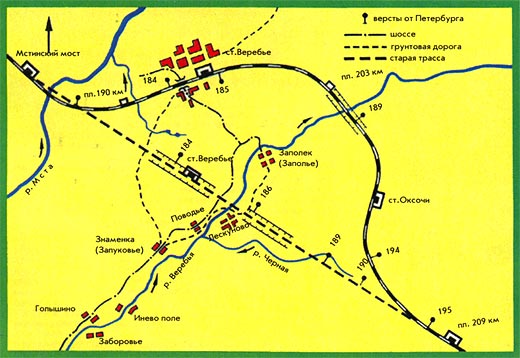

Редкого пассажира судьба ссаживает с электрички на станции Веребье, одной из многих между Окуловкой и Малой Вишерой, что по Октябрьской, бывшей Николаевской, железной дороге. Полюбовавшись местными ракитами с округлыми, будто садовником подстриженными кронами, он, возможно, зашагает по грунтовой дороге в сторону деревни Лескуново и тогда не замедлит очутиться в огромном овраге, пологом и лесистом; речка, прокопавшая его, и дала название станции. Вскоре, однако, путник остановится, пораженный, перед двумя громадными, явно искусственными сооружениями. Странные узкие лбы выпирают из обоих склонов оврага, сравниваясь с ними по высоте и глядя прямо друг на друга. Словно древние пирамиды, они подавляют и хранят тайну: какие племена воздвигли их, каким богам? А узнай любознательный странник, что ось одного капища указывает точно на Санкт-Петербург, а другого на Москву… Не в силах более терзаться догадками, он (автор этих строк) взбегает на загадочную гору и спешит вдоль по ее хребту. Не проходит и пяти минут, как перед ним открывается широкая поляна, где уже дымит костер. Вокруг огня сидят посвященные, а на почетном месте – Александр Сергеевич Никольский. Он – зампред Всероссийского общества любителей железных дорог и руководитель экспедиции по несуществующему ныне отрезку Николаевской дороги. У него и папочка уже раскрыта, он достает оттуда темную фотографию, на которой смутно проглядывает какой-то барельеф.

– В Санкт-Петербурге, – рассказывает Никольский, – на Исаакиевской площади стоит памятник Николаю Первому. Знаменита статуя тем, что вздыбленный конь, на котором восседает император (не путать с Медным всадником), имеет всего две точки опоры. Однако мало кто обращает внимание на фигуры, опоясывающие постамент. А они показывают четыре важнейших события царствования этого монарха. Один из них – на снимке.

И мы разглядываем. Изображен какой-то высоченный мост, по которому резвый паровозик тянет вагончики. Внизу – толпа вельмож с эполетами и аксельбантами. Все смотрят на одного – явно Николая, двое что-то ему разъясняют. Год 1851.

– Год открытия железной дороги из Петербурга в Москву, – продолжает Никольский. – Император, вместе с супругой поехал первым поездом, и в самых примечательных местах выходил. А это сооружение как раз и считалось на трассе самым-самым. Веребьинский мост – 590 метров длины, 53 высоты. Насыпь по берегам реки, вы поняли, – от него, а наша поляна – бывшая станция Веребье – третьего класса. Так вот, когда Николай принимал дорогу, на этом грандиозном мосту случился казус. Поезд, ведомый американской бригадой, взял и забуксовал! Оказалось, рельсы были ржавые, и мастер, желая выслужиться перед государем, покрасил их не только с боков, но и сверху. Понятно, Клейнмихель – он спиной на барельефе – сразу побежал наверх, морду машинисту бить, а иностранцы принялись под колеса песок сыпать. Общими усилиями состав покатил дальше.