Диордиев Евгений Яковлевич

Диорди'ев Евгений Яковлевич [р. 7(20).10.1912, Одесса], русский советский актёр и режиссёр, народный артист СССР (1970). Окончил студию при Одесском драматическом театре и начал там творческую деятельность (1930—35), работал в Тираспольском (1935—37), Свердловском (1937—1940) и других театрах. С 1946 актёр и режиссёр Алма-Атинского русского театра. Творчество Д. отличают мастерство перевоплощения, склонность к характерным ролям, яркая комедийность, глубокое психологическое раскрытие драматических образов. В 1940-х гг. начал работать и как режиссёр; занимается педагогической деятельностью. Роли: Фердинанд («Коварство и любовь» Шиллера), Годун («Разлом» Лавренёва), Паратов («Бесприданница» Островского), Городничий («Ревизор» Гоголя), Лир («Король Лир» Шекспира), Егор Булычов («Егор Булычов и другие» Горького) и др. Поставил спектакли: «Фальшивая монета» Горького (1950), «Филумена Мартурано» Де Филиппо (1959, играл Доменико), «Оптимистическая трагедия» Вишневского (1960, играл Вожака), «Совесть» Павловой (1966). Снимается в кино. Награждён орденом Ленина.

Диори Амани

Дио'ри (Diori) Амани (р. 16.6.1916, г. Судур, Нигер), государственный деятель Нигера. По образованию и профессии — педагог. Активно участвовал в основании в 1946 Нигерской прогрессивной партии (НПП). В 1946—51 и 1956—59 депутат Национального собрания Франции от Нигера; в 1957—59 его вице-председатель. С 1951 генеральный секретарь НПП. В декабре 1958 возглавил правительство автономного Нигера. С 1960 президент и глава правительства независимого Нигера. В 1966—69 председатель Общей афро-малагасийско-маврикийской организации.

Диорит

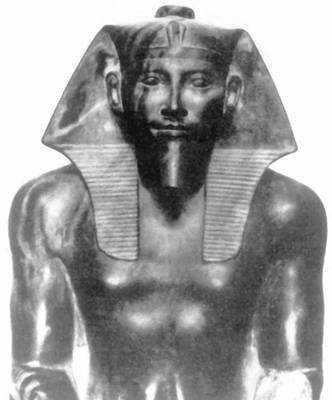

Диори'т (франц. diorite, от греч. diorízo — разграничиваю, различаю), магматическая горная порода, состоящая из плагиоклаза (андезина или олигоклаза), роговой обманки, реже авгита и биотита, иногда присутствует кварц. В химическом отношении Д. характеризуется средним содержанием кремнекислоты (55—65%). Различают разновидности: кварцевые, бескварцевые, роговообманковые, авгитовые и биотитовые. Цвет серый, до зеленовато-серого. Структура характеризуется чётко выраженным идиоморфизмом плагиоклаза по сравнению с биотитом и амфиболом. Д. мало распространён и, как правило, связан с гранитами и гранодиоритами, реже с др. породами, появляясь как местная фация. Кроме того, Д. образует и самостоятельные штоки, жилы, лакколиты и др. интрузивные массивы. Служит строительным материалом. Из Д. изготовляют различные виды дорожного камня. Некоторые сорта Д., богатые по цветовым оттенкам, хорошо поддающиеся полировке, применяются для облицовки зданий, изготовления ваз, столешниц, постаментов и т.д. В Древнем Египте и древней Месопотамии использовался и как скульптурный материал. Твёрдый, плотный, светонепроницаемый Д. подвергается в скульптуре обобщённой обработке, обусловливающей строгую архитектонику изваяния, а также тонкой графически-линейной прорезке.

Диоритовая статуя фараона Хефрена из заупокойного храма при пирамиде Хефрена в Гизе (фрагмент). 28 в. до н. э. Египетский музей. Каир.

Диоскорейные

Диоскоре'йные (Dioscoreaceae), семейство однодольных растений. Травы, преимущественно с вьющимися стеблями и толстыми корневищами или клубнями. Листья большей частью очередные, сетчатожилковатые. Цветки мелкие, в кистях, колосьях или метёлках, двуполые или чаще однополые на двудомных растениях. Около 10 родов (более 650 видов), главным образом в тропических и субтропических странах; в СССР 2 рода, представленных 3 видами. Важное хозяйственное значение имеют виды рода диоскорея.

Диоскорея

Диоскоре'я (Dioscorea), род растений, обычно лиан, семейства диоскорейных. Двудомные многолетние травы, реже полукустарники, с клубнями или корневищем. Листья большей частью очередные и цельные. Цветки мелкие, однополые, в кистях или колосьях; плод — коробочка. Свыше 600 видов в тропиках и субтропиках, редко в умеренных поясах. В СССР 2 вида: Д. кавказская (D. caucasica) — в западном Закавказье, и Д. многокистевая (D. polystachya) — на юге Дальнего Востока. В их корневищах содержатся сапонины; препарат диоспонин предложен для лечения атеросклероза. D. batatas, D. alata, D. sativa и др. виды Д. возделываются ради съедобных клубней и более известны под названием ямс.

Диоскуриада

Диоскуриа'да, Диоскурия (греч. Dioskuriás), античный город на побережье Чёрного моря (на месте современного г. Сухуми). Основанная в 6 в. до н. э. греками из Милета, Д. вела крупную торговлю с племенами Кавказа солью, скотом, воском, хлебом, рабами. В начале 1 в. н. э. оказалась под властью Рима, тогда же возникла крепость, в которой находился постоянный римский гарнизон; город стал называться Себастополисом. Расцвет Д. падает на 2—3 вв. н. э., с 4 в. начался упадок. Крепость существовала до 6 в. Вследствие опускания прибрежной местности и наступления моря развалины Д. находятся теперь на дне Сухумской бухты.

Лит.: Шервашидзе Л. А., Соловьев Л. Н., Исследование древнего Себастополиса, «Советская археология», 1960, № 3.

Диоскуры

Диоску'ры (греч. Dióskuroi, буквально — сыновья Зевса), в древнегреческой мифологии сыновья Зевса и Леды, герои-близнецы (смертный Кастор и бессмертный Полидевк). Согласно мифам, Д. совершили ряд подвигов (поход в Аттику, чтобы освободить сестру Елену, похищенную Тесеем, участие в походе аргонавтов и др.). Кастор славился как укротитель коней, Полидевк — как кулачный боец. По происхождению Д. — местные спартанские божества, которым в историческое время воздавались почести как покровителям спартанского государства.

Диофант (древнегреч. математик)

Диофа'нт (Dióphantos) (вероятно, 3 в.), древнегреческий математик из Александрии. Сохранилась часть его математического трактата «Арифметика» (6 книг из 13), где даётся решение задач, в большинстве приводящихся к неопределённым уравнениям до 4-й степени (см. Диофантовы уравнения). Решение ищется в рациональных положительных числах (отрицательных чисел у Д. нет). Для обозначения неизвестного и его степеней, знака равенства Д. употреблял сокращённую запись слов. Д. искусно решал алгебраические и теоретико-числовые задачи, не давая общих методов решения. Сочинения Д. явились отправной точкой для исследований П. Ферма, Л. Эйлера, К. Гаусса и др.

Лит.: Кольман Э., История математики в древности, М., 1961.

Диофант (полководец)

Диофа'нт (греч. Dióphantos), полководец понтийского царя Митридата VI Евпатора. В 110—109 до н. э. дважды посылался с войсками в Крым и успешно отразил натиск скифов, стремившихся захватить Херсонес. Во время пребывания Д. в Пантикапее с дипломатической миссией там вспыхнуло восстание скифов (см. Савмака восстание). Д. удалось бежать в Херсонес. Весной 107 до н. э. Д. совершил 3-й поход из Понта в Крым для подавления восстания на Боспоре, овладел восточным Крымом и разгромил повстанцев. Боспорское государство было (до 63 до н. э.) подчинено Митридату VI.

Лит.: Жебелев С. А., Северное Причерноморье. Исследования и статьи по истории Северного Причерноморья античной эпохи, М. — Л., 1953, с. 82—115; Гайдукевич В. Ф., Еще раз о восстании Савмака, «Вестник древней истории», 1962, №1.

Диофантовы приближения

Диофа'нтовы приближе'ния, часть теории чисел, изучающая приближения действительных чисел рациональными числами, или, при более широком понимании предмета, вопросы, связанные с решением в целых числах линейных и нелинейных неравенств или систем неравенств с действительными коэффициентами. Д. п. названы по имени древнегреческого математика Диофанта, который занимался задачей решения алгебраических уравнений в целых числах — так называемых диофантовых уравнений. Методы теории Д. п. основаны на применении непрерывных дробей, Фарея рядов и Дирихле принципа.