Лит.: Метеорология и гидрология за 50 лет Советской власти, под ред. Е. К. Федорова, Л., 1967; Хргиан А. Х., Физика атмосферы, 2 изд., М., 1958; Зверев А. С., Синоптическая метеорология и основы предвычисления погоды, Л., 1968; Хромов С. П., Метеорология и климатология для географических факультетов, Л., 1964; Тверской П. Н., Курс метеорологии, Л., 1962; Матвеев Л. Т., Основы общей метеорологии. Физика атмосферы, Л., 1965; Будыко М. И., Тепловой баланс земной поверхности, Л., 1956; Кондратьев К. Я., Актинометрия, Л., 1965; Хвостиков И. А., Высокие слои атмосферы, Л., 1964; Мороз В. И., Физика планет, М., 1967; Тверской П. Н., Атмосферное электричество, Л., 1949; Шишкин Н. С., Облака, осадки и грозовое электричество, М., 1964; Озон в земной атмосфере, под ред. Г. П. Гущина, Л., 1966; Имянитов И. М., Чубарина Е. В., Электричество свободной атмосферы, Л., 1965.

М. И. Будыко, К. Я. Кондратьев.

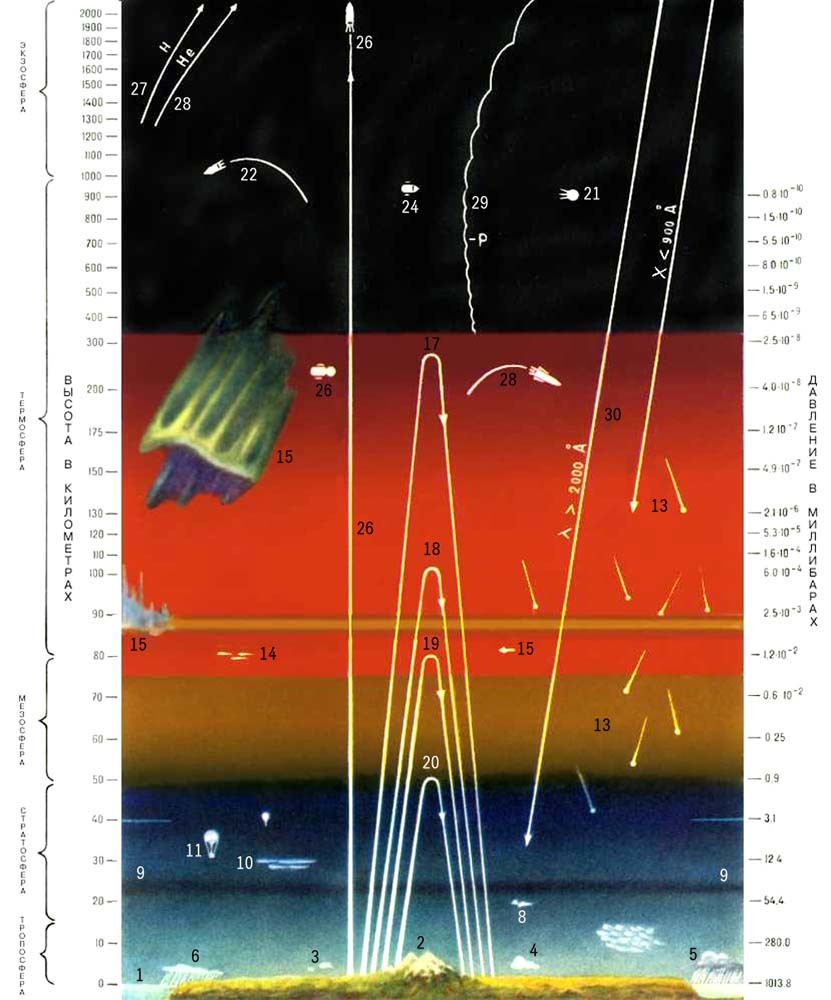

Вертикальное распределение температуры в атмосфере и связанная с этим терминология.

Схема строения атмосферы: 1 — уровень моря; 2 — высшая точка Земли — г. Джомолунгма (Эверест), 8848 м ; 3 — кучевые облака хорошей погоды; 4 — мощно-кучевые облака; 5 — ливневые (грозовые) облака; 6 — слоисто-дождевые облака; 7 — перистые облака; 8 — самолёт; 9 — слой максимальной концентрации озона; 10 — перламутровые облака; 11 — стратостат; 12 — радиозонд; 1З — метеоры; 14 — серебристые облака; 15 — полярные сияния; 16 — американский самолёт-ракета Х-15; 17, 18, 19 — радиоволны, отражающиеся от ионизованных слоев и возвращающиеся на Землю; 20 — звуковая волна, отражающаяся от тёплого слоя и возвращающаяся на Землю; 21 — первый советский искусственный спутник Земли; 22 — межконтинентальная баллистическая ракета; 23 — геофизические исследовательские ракеты; 24 — метеорологические спутники; 25 — космические корабли «Союз-4» и «Союз-5»; 26 — космические ракеты, уходящие за пределы атмосферы, а также радиоволна, пронизывающая ионизованные слои и уходящая из атмосферы; 27, 28 — диссипация (ускальзывание) атомов Ни Не; 29 — траектория солнечных протонов Р; 30 — проникновение ультрафиолетовых лучей (длина волны l > 2000

и l < 900

).

Атмосфера кабины

Атмосфе'ра каби'ны космического корабля, искусственная газовая среда в замкнутом объёме герметической кабины космического летательного аппарата. Для человека оптимальна А. к., полностью соответствующая по физическим свойствам и химическому составу земной атмосфере. А. к. может быть одногазовой — из газообразного кислорода при избыточном давлении от 33 до 56 кн/м2 (1 кн/м2 = 7,5 мм рт. ст.), или многогазовой — из нескольких газов (O2, N2CO2 и др.). Преимущество одногазовой А. к. — некоторое уменьшение возможности декомпрессионных расстройств и снижение эффекта разгерметизации кабины при выходе космонавтов в космическое пространство или на поверхность другого небесного тела. Но при применении одногазовой А. к. должно быть повышено давление кислорода по сравнению с его парциальным давлением в земной атмосфере, что сопряжено с повышенной пожарной опасностью. Кроме того, при одногазовой А. к. усложняется система терморегуляции. При длительном (более 2—3 нед.) воздействии на человека одногазовой А. к. отмечаются некоторые нарушения физиологических функций человека, снижающие устойчивость организма к действию факторов космического полёта, поэтому в длительном полёте использование одногазовой А. к. недопустимо.

Ряд важнейших преимуществ имеет многогазовая Л. к. при нормальном барометрическом давлении. Однако при длительных космических полётах в такой А. к. могут возникнуть некоторые отклонения от нормальной земной атмосферы. Допустимы колебания общего барометрического давления в кабине в пределах 40—120 кн/м2. Парциальное давление кислорода должно составлять 20—40 кн/м2, падение его ниже 20 кн/м2 может привести к появлению признаков кислородного голодания, снижению сопротивляемости организма, неблагоприятному воздействию факторов космического полёта и понижению работоспособности членов экипажа. Повышение давления св. 40 кн/м2 может вызвать изменения со стороны органов дыхания и также снизить сопротивляемость организма. Парциальное давление углекислого газа не должно быть больше 1 кн/м2, чему соответствует объёмная концентрация в 1% (при нормальном барометрическом давлении); повышение концентрации может вызвать отрицательные реакции организма. Физиология, значение азота для живого организма ещё недостаточно выяснено. Исключение азота из А. к. вызывает снижение общего барометрического давления с соответствующими вредными последствиями для организма.

Перспективна замена азота другим инертным газом, например гелием, в 7 раз более лёгким и более теплопроводным, что позволяет повысить температуру в кабине и снизить мощность системы терморегулирования. Однако гелий более текуч, чем азот (усложняется борьба с утечками из кабины). Возможность кратковременного (до 10 сут) пребывания человека в гелиевой, вернее гелиево-кислородной, среде доказана экспериментально. В А. к. должна поддерживаться относит. влажность в пределах 30—70%, при t = 20±1°C, скорость перемещения газовых потоков — не более 0,2—0,3 м/сек, скорость изменения давления в процессах регулирования и др. — не более 300 н/(м2сек) (2 мм рт. ст. в 1 сек). Все физические свойства А. к. и её химический состав поддерживаются системой жизнеобеспечения.

Атмосфера однородная

Атмосфе'ра одноро'дная, условная атмосфера, в которой с высотой плотность воздуха не меняется, а давление линейно убывает. Высота А. о. Земли при температуре у её поверхности 0°С должна быть 8000 м. Температура А. о. уменьшается при подъёме на каждые 100 м на 3,42°С. Понятие А. о. используют в теоретической метеорологии.

Атмосфера стандартная

Атмосфе'ра станда'ртная международная (МСА), условная атмосфера, в которой распределение давления с высотой в земной атмосфереполучается из барометрической формулыпри определённых предположениях о распределении температуры по вертикали; служит для градуировки альтиметров (высотомеров). Для А. с. принимают следующие условия: давление на среднем уровне моря при f = 15°C равно 1013мб (101,3 кн/м2 или 760 мм рт. cm.), температура уменьшается по вертикали с увеличением высоты (вертикальный градиент) на 6,5°С на 1 км до уровня 11 км (условная высота начала стратосферы), где температура становится равной —56,5 °С и почти перестаёт меняться (см. рис.).

Распределение давления р, температуры t и плотности r в Международной стандартной атмосфере; р и r — Давление и плотность на уровне моря.

Атмосферики

Атмосфе'рики, электрические сигналы, создаваемые радиоволнами, излучаемыми разрядами молний. Вблизи земной поверхности происходит около 100 разрядов молний в 1 сек. Поэтому в любой точке земного шара можно практически непрерывно регистрировать А. При радиоприёме на слух А. воспринимаются как шорохи или характерные свисты, создающие атмосферные помехи радиоприёму. Разряд молнии имеет 2 стадии: предразряд и основной разряд, различающиеся силой тока и спектром излучаемых радиоволн (см. рис.). Основной разряд излучает сверхдлинные волны, а предразряд — длинные волны, средние волны и даже короткие волны. Максимум энергии А. лежит в области частот порядка 4—8 кгц. Если А. создаются местными грозами, то их спектр определяется только спектром излучения грозового разряда. Если же источник — удалённая гроза, то спектр определяется также и условиями распространения радиоволн от очага грозы до радиоприёмного устройства.