Но прежде чем уделить внимание пляске смерти как сюжету в искусстве Высокого Средневековья, давайте взглянем на то, что случилось в Европе, на то, благодаря чему восприятие смерти поменялось столь радикальным образом. А именно — на эпидемию чумы, которая прошлась по континенту во второй половине XIV века.

Средние века знали, что такое болезни и что такое эпидемии. Чума была не единственным проклятьем. Виной тому и неурожаи, что влекли за собой если не голод, то хроническое недоедание, которое, в свою очередь, делало людей менее устойчивыми к разного рода заразе, и генетическое однообразие продуктов: Средние века — эпоха монокультур. То есть сеем примерно одно и то же, а часто и не примерно, а одно и то же. В результате человек получает один и тот же набор витаминов и минералов. А ему для здоровья нужно получать не только стандартную пищевую триаду, состоящую из белков, жиров и углеводов, но и разные витамины и прочие микроэлементы.

И человеку нужно вкушать не только одну пшеницу с ячменем в различных видах и комбинациях, но и рис, и картофель. Кроме того, если случается недород, скажем, пшеницы, то закрыть эту лакуну картофелем, рисом или кукурузой никак не выйдет, так как их либо не завезли в принципе, либо просто не привозят, ведь зачем возить из далекого далёка какой-то там рис, если все то же можно получить из привычной пшеницы.

Также следует учесть, что люди того времени испытывали куда большую потребность в калориях, чем мы. Об этом пишет Эндрю Дойг в своем весьма занимательном исследовании, посвященном истории медицины. Люди тогда больше двигались и жили в менее теплых домах, так что им требовалось около 4000 ккал в день, тогда как нам достаточно и 2200 ккал. И то количество еды, которое было бы достаточным для нас, было вовсе не достаточно для них. Так что, когда мы читаем исследования, посвященные средневековой кухне и пищевым привычкам европейцев того времени, не нужно полагать, что они были обжорами. То, что они не были обжорами, косвенно подтверждается и тем, что эталонами красоты тогда были люди в теле. К примеру, на Аквината, когда он совершал прогулки в окрестностях Парижа, сбегались посмотреть крестьяне — какой невероятно красивый монах: высокий, толстый, с одухотворенным лицом, но главное — толстый. Дело в том, что люди любой эпохи почитают особенно красивым то, чего именно в эту эпоху достаточно трудно достичь: в Средние века дородность была признаком красоты, а сейчас — худоба и физическая развитость тела.

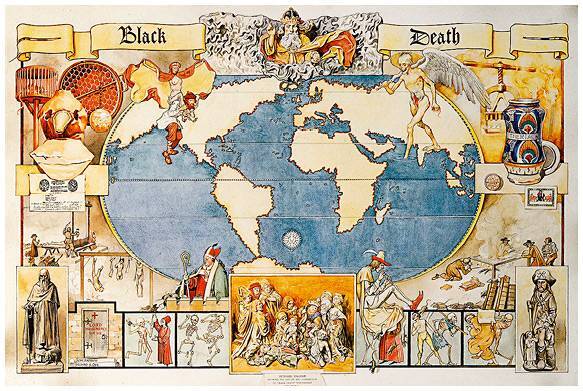

Черная смерть: карта мира

Акварель Монро С. Орра. Wellcome Collection

Так что европейцы (и не только они) XIV столетия были прекрасной мишенью для эпидемий: хроническое недоедание среди основной массы населения, однообразная пища, достаточно высокая скученность жителей города. И относительная (по сравнению с современной) неразвитость медицины.

Перед тем как перейти непосредственно к теме этой главы, позволю себе описать один из случаев голода, который начался в Европе в 1315 году, за тридцать лет до эпидемии Черной смерти. Почему именно этот случай? Он весьма похож на многие другие, и благодаря ему можно будет составить представление о прочих случаях массового голода. Кроме того, именно он косвенно повлиял на ослабление иммунитета того поколения, которое столкнется с болезнью.

Итак, в 1315 году Северную Европу накрыло дождем. О сильных и продолжительных дождях, шедших с середины апреля до середины августа, сообщают хроники аббатства Сен-Винсент во Франции. По словам хронистов, дождь вызвал наводнения в Польше, Литве и даже в Скандинавии. В окрестностях Лондона, где дождь — нормальная погода, смывало мельницы и небольшие деревушки.

Урожай погиб, погибли и запасы зерна, которые просто сгнили. Сгнила и солома — зимний корм домашней скотины. Люди остались без припасов на зиму, так как подвалы множества домов затопило. Люди голодали и повально простужались, ибо отсырели дрова и торф, а углем тогда не топили.

И это повлекло за собой падеж скота и смерть большого количества людей. Но это еще не был голод. Зерно смогли закупить в Испании и на Сицилии. Какие-то запасы доставили торговцы из Генуи. Подсуетились и венецианцы. Такая ситуация была хоть и невероятно болезненной, но в целом знакомой: закупают зерно на год и на сев и молятся, чтобы урожай следующего года оказался достаточным.

Но весной следующего, 1316 года дожди пошли с новой силой. Деревня начала жить одним днем: забивали даже племенных и пахотных животных. Короли опять закупили зерно на юге Европы. Но люди, те, которые остались, были слишком слабы, чтобы работать. Кроме того, пахать было уже не на ком: добрый конь — который, наравне с коровой, был главным кормильцем крестьянской семьи, — давно съеден. Равно как и корова. Да и случаи каннибализма стали делом не великой редкости.

А зимой 1317 года мороз ударил сильно и рано. И все. Север Европы лишился около 20% населения. Обезлюдели целые деревни. И лишь через восемь лет производство хлеба постепенно вернулось к объему 1315 года. То есть в эпоху безусловного главенства сельского хозяйства двух лет непогоды было вполне достаточно, чтобы выкосить одну пятую Европы, а оставшихся в живых сделать весьма слабыми и болезненными.

И на эту почву приходит чума. Вероятно, худшее из инфекционных заболеваний. Она очень заразна, ее инкубационный период измеряется часами и редко сутками, то есть она невероятно быстро начинает действовать в зараженном организме, причиняя целый спектр страданий. Чума поражает внутренние органы, прежде всего легкие, а также лимфоузлы, воспаление которых именовали бубонами. Она вызывает лихорадку, головную боль, черные фурункулы, ломоту и слабость, тошноту, головокружение и рвоту. А рвотные массы и кровавый гной из бубонов способствуют распространению заболевания. И конечно же, она приводит к быстрой и максимально отвратительной на вид смерти.

Бубонная чума

Средневековая миниатюра. Staatliche Museen zu Berlin

И самое страшное, она настолько быстра, что человек не всегда успевает осознать близость своей смерти, а лихорадка бывает так сильна, что он впадет в забытье и горячечный бред и не сможет исповедаться. А заразность чумы помешает священнику подойти к нему с дарами, словом разрешительной молитвы и напутствием. И умирать человек, даже самый почтенный, будет один, ибо близкие сбегут в страхе.

Чума для человека Средневековья — жуткая смерть, с какой стороны на нее ни посмотри. Средневековый человек не имел никаких средств защиты от нее: ни социальных, ни медицинских, ни психологических. Она просто выламывалась из его картины мира. Но, хвала Создателю, последняя крупная эпидемия была весьма давно, во времена Юстиниана. Тогда от нее погибли несколько десятков миллионов человек. Но это было очень давно.

И вот к концу 1346 года во многих европейских портах начинает идти устойчивый слух, что на Востоке свирепствует невероятной силы мор, возникший как гнилостный ядовитый пар и вызванный тем, что на солнце протухло огромное количество сдохшей рыбы. А рыба сдохла не просто так — это одна из казней египетских, посланная Богом за грехи проклятых язычников. И случилось это в Индийском океане, или в одной из рек самой Индии, или, может, в Китае.

А в начале октября 1347 года слухи перестали быть слухами — мор дошел до Сицилии. В январе 1348 года чума ступила на континент в Генуе и Венеции. Она пришла из Каффы, генуэзской колонии, которую в то время осаждал хан Джанибек. Эпидемия началась именно в его войске. Это вообще свойственно эпидемиям — начинаться в воюющей армии. С сицилийского берега чума перекинулась на Корсику, Сардинию, в Барселону и Южную Италию, а торговые пути, ведущие из Генуи и Венеции, понесли ее на север и запад Европы.

Те города, в которые приходил мор, с самого начала пытались бороться с ним привычным методом: собраться всем вместе для покаянного молебна или крестного хода. Для поклонения выносились мощи святых, чудотворные образы, статуи Пречистой Девы и Распятия. Сейчас нам все это может показаться смешным, так как мы знаем, что описанное выше не просто не помогает избежать болезни, а, наоборот, ускоряет заражение. Но посмотрите на ситуацию глазами человека XIV столетия: пришел мор, природа которого неизвестна, равно как и неизвестны способы заражения. Как защититься от того, чего не знаешь? Молиться или бежать. К слову, бегство в еще не зараженные районы тоже ускоряло распространение болезни, так как далеко не все города сразу закрывали ворота, а лишь когда чума была уже довольно близко, а это уже слишком поздно.

Кроме того, медицина той эпохи была уверена (и будет уверена в этом до 1880-х годов), что всякая заразная болезнь живет в воздухе. Точнее, что существуют некие миазмы, которые отравляют воздух, превращая его в яд. И чума, холера и даже хламидиоз вызываются именно этим ядовитым воздухом. Миазматическая теория была предложена еще Гиппократом, с авторитетом которого мог пытаться спорить лишь глупец, ибо он был глыбой глыб, примерно как Аристотель в философии или как Аквинат в богословии.

Так что бороться пытались с общим загрязнением воздуха: очищали улицы и сточные канавы, жгли, пересыпав серой, свалки отходов, старательно освобождали город от падали. А так как чистый воздух для средневекового мышления означал скорее хорошо пахнущий, чем свежий, то дома возжигали ладан и благовония, активно пользовались фруктовыми и цветочными эссенциями. И, выходя на улицу, носили с собой в руках свежее яблоко, аромат которого должен был очищать воздух.

И это все не очень помогало, что вызывало панику. Лучше всего состояние горожан в условиях эпидемии чумы описал Джованни Боккаччо, который пережил этот ужас во Флоренции. Точнее, под Флоренцией, на вилле Пальмиери. Да, именно там, куда бегут из охваченной болезнью Флоренции герои «Декамерона». В этом произведении наилучшим образом описан средневековый город, умирающий от чумы. Что же, вдохнем поглубже, задержим дыхание и устремимся за героями Боккаччо.

Он начинает с того, что против мора, который обрушился на Италию, нет никакого лекарства. Город избавили от нечистот, в него не пускают людей, которые больны хоть чем-либо, жители города, слушая советы медиков, ходят по улицам, обоняя ароматные травы, яблоки и прочее полезное и душистое. Священники сбились с ног, устраивая мессы и процессии. Все, кто мог и кто должен, при деле: и магистраты, и клирики, и почтенные магистры медицины употребили всю известную им науку и испытали всякую хитрость своего ремесла, пребывая на вершине своего призвания и служения, — все без толку.

Люди заболевают, в паху и под мышками у них появляются бубоны, после тело покрывается черными и бордовыми пятнами, а на третий день больные умирают. Лишь некоторые, те, кто по какой-то неясной причине оказался сильнее болезни, переживают кризис и идут на поправку. Их можно опознать уже на второй день по тому, что после возникновения бубонов у них не появляются те самые пятна. На третий день бубоны лопнут, человека пару дней будет бить лихорадка, но потом он выкарабкается. Про лопнувшие бубоны Боккаччо ничего не говорит, я позволил себе добавить эти слова по той причине, что их упоминают иные свидетели. Больным пытаются помочь врачи и даже шарлатаны. И их помощью не брезгуют, ибо врачи в этом деле мало чем от шарлатанов отличаются — они так же беспомощны.

Джованни Боккаччо и флорентийцы, бежавшие от чумы

Средневековая миниатюра. The KB National Library of The Netherlands

На улицы Флоренции приходит страх: люди бросают своих родных и близких умирать в одиночестве. Родители, обливаясь слезами, оставляют детей, а дети — родителей. И если раньше больной отходил к Господу, окруженный заботой семьи, состраданием соседей, молитвами друзей и укрепляющим душу напутствием пастыря, то теперь у его постели нет никого, кроме пары человек. И редко это друзья. Чаще всего это слуги, которых держит большое жалованье. Хотя не всех слуг это жалованье способно удержать. Даже прислуги становится так мало, что благородные дамы, почувствовав первые симптомы болезни, вынуждены прибегать к услугам слуг мужского пола, если и тех удается сыскать. О служанках и говорить не приходится — они сбегают, как только узнают, что их госпожа, возможно, больна. А то и раньше.

И это неудивительно, ибо чума идет по городу подобно пожару: здоровые и сильные люди заражаются от одного разговора с больным так быстро, как занимается сухая ветвь от сильного пламени. И не только от разговора, но и от одного прикосновения к вещам больного, от его взгляда, от нахождения с ним в одной комнате.

По этой причине многие люди оставляют свои дома и бегут из города, оставив нажитое на волю случая. А случай являет собой тех, кто решил, что изрядно пропитанному вином веселому человеку чума не страшна. Они собираются в компании и ходят от таверны к таверне, от дома к дому, устраивая себе разнузданное пиршество везде, где придется, и там же придаются иным скотским поступкам. И никто не может им помешать, ибо законы не работают. Те, кто должен был управлять городом, либо мертвы, либо хворы, а стража либо разбежалась, либо мертва.

Другие же, более высокие духом люди, собираются малой компанией, запираются в таком доме, какой сможет их вместить, не слушают новостей и не поддерживают отношений ни с кем из внешнего мира. Но, умеренно вкушая изысканные яства и тончайшие вина, предаются музицированию, светской или ученой беседе и пристойным, по словам Боккаччо, удовольствиям.

Оба пути хоть и приятны, но равно бесполезны: чума проникает в закрытые дома и не гнушается убогими кабаками.

Похороны (и это важно для нас) превратились в сущую насмешку и родили новый обычай: никто более не сидит с умирающим, священник не читает над ним отходную и не преподает последних Таинств. И тот, за чьим гробом шли бы ранее десятки человек, вынужден теперь удовлетвориться тем, что могильщики наскоро отнесут его в церковь. Не в ту, которую он выбрал, а в ближайшую, и бросят в первую же могилу, почитая свой долг на том выполненным. И ему повезет, если могильщики придут сразу, а не тогда, когда вонь от его разлагающегося тела станет ядовитой и невыносимой для окружающих.

Кладбище во время чумы

Средневековая миниатюра. KIK-IRPA, Brussels

И это Боккаччо описывает ситуацию, которая сложилась в богатых домах, среди тех, кто управлял Флоренцией. В бедных кварталах дела обстояли еще хуже, а слом социальных норм шел еще быстрее. Люди умирали дома и на улицах. На одних носилках, а то и просто на паре досок их выносили на улицу и клали прямо у дверей. Бывало так, что сразу выносили мужа и жену, отца и сына, двух или трех братьев, всю семью. Носилки эти несли на кладбище безо всякой церковной службы или пристраиваясь в хвост за теми носилками, которым предшествовал священник, читающий молитву. Кладбища переполнились, и мертвых хоронили за городом, в чумных рвах, огромных братских могилах, над которыми священник наскоро служил панихиду или коротко бормотал разрешительную молитву.

Все это привело к тому, что нравы флорентийцев разнуздались: никто не заботился о своих делах и завтрашнем дне, деньги ничего не стоили, а страх адских мук не мог удержать никого ни от разврата, ни от беспробудного пьянства. Животные, оставленные без присмотра, спокойно ходили по улицам и по пригородным полям, хлеб никто не убирал. Некому было его убирать. В городе умерло сто тысяч человек, а до чумы никто и не подозревал, что в нем так много жителей.

А кто мог — уезжал на загородные виллы. Именно так поступили герои «Декамерона», к которому мы еще вернемся. На вилле можно было вести себя как высокие душой гуманисты или закатить напоследок пьяную вакханалию. Тут все зависело от вкусов и пристрастий конкретных сеньоров. Но бегство за город имело свое медицинское обоснование. Парижский университет, который был о том спрошен, рекомендовал бежать как можно дальше от городов: в деревни и загородные поместья, расположенные в низинах подальше от побережья, ибо там воздух чист, ароматен и далек от ветров, которые могут принести с собой заразу. Так что богатые флорентийцы поступали вполне по науке своей эпохи.

Мы недаром так много внимания уделили Флоренции, ибо картину, написанную пред нашим мысленным взором великим Боккаччо, можно было наблюдать практически в любом средневековом городе Европы, которого коснулась чума. Были некоторые региональные особенности, которые мы сейчас и перечислим.

Чума во Флоренции, описанная Боккаччо

Луиджи Сабателли, конец XVIII — начало XIX в. Wellcome Collection

Начнем с Флоренции, так как Боккаччо обратил свое внимание не на все. В город было запрещено ввозить шерсть. Это важно и интересно, ведь град сей именно на окрашивании шерсти и разбогател. Шерсти в него привозили много и увозили из него не меньше. Запрет на ввоз шерсти — запрет на торговлю и купеческие взаимоотношения со всем миром. То есть это, по сути своей, карантин. Привозные товары запретили и в Брюгге. Но там пошли еще дальше: запретили употреблять в пищу морскую рыбу, ведь, как мы помним, чума пошла от тухлой гнилой рыбы.

Прямой карантин объявляли и в Венеции, когда судам, собиравшимся входить в порт, предписывалось многодневное нахождение в отстойнике-накопителе на острове святого Лазаря. Кстати, два слова вошли в наш обиход с той поры. Это и само слово quarantine («сороковина» с французского), до чумы означавшее срок, который вассал должен был служить своему сеньору с мечом в руке, а после изменившее свое значение. И слово «лазарет», которое пошло от названия острова, упомянутого выше. Да и вообще, та эпидемия внесла в европейский быт много нового, например черный флаг, который поднимали над кораблями в знак того, что судно охвачено болезнью. Это потом он станет пиратским. И много чего еще такого, на чем сейчас мы не будем останавливаться, так что продолжим.

Также в Венеции ввели правило, обязывающее хоронить покойных на глубине не менее чем пять футов земли, а это, по средневековым меркам, не много, а очень много. Чтобы хоть как-то оживить экономику, из долговых тюрем выпустили всех, не разбирая, кто кому и сколько задолжал. В Милане запретили погребальный звон по покойным, дабы колокол замолкал хоть на какое-то время и не сводил с ума тех, кто еще жив. А жители этого города, равно как и жители Флоренции, самоизолировались малыми группами. И для верности в Милане дома, где был кто-то болен, замуровывались до лучших времен. В Орвието, где начали понимать, в чем дело, запретили все религиозные процессии. А в Пистое запретили выезжать из города (дабы город попросту не разбежался), а также копать новые могилы.

Вот это, к слову, важно: почти в каждом городе, от Италии до королевства Польского, запретили рыть на территории кладбищ новые могилы. Вспомнили про заброшенные со стародавних времен погосты у забытых церквей или даже про языческие некрополи. А то и просто рыли рвы за городскими стенами: ну не вмещало городское кладбище жителей всего города единомоментно. И в папском на тот момент Авиньоне над проклятыми рвами служат доминиканцы, кармелиты и францисканцы. И пополняют те самые рвы активнее, чем кто-либо другой.

Более всего чума обогатила тех, кто рыл могилы. Практически везде эта работа считалась недостойной, а те, кто ею занимался, стояли примерно на уровне помощников палача, а часто ими и были. И в годы чумы эти люди стали «королями» Европы: они грабили богатые дома, пили и ели в три горла, гребли (иначе и не скажешь) за свои услуги полновесное серебро, а иногда и золото, даже беспредельничали во всю широту души — настоящие хозяева города. И никто не мог их остановить. Правда, умирали они не реже, чем остальные, но желающих встать в стройные ряды этот факт не смущал: людей без семьи и гроша, которых ничто нигде не держит, было в это время достаточно.

Но в рамках разговора о смерти вернемся к «Декамерону» Джованни Боккаччо. Он для нас не менее важен, чем фреска Буффальмакко, которой мы посвятили предыдущую главу.

Смотрите: фреска на кладбище Кампосанто — это последнее произведение искусства, которое говорит о смерти в старом, еще средневековом с большой буквы духе. Она говорит о смерти души, которой и должен опасаться каждый христианин. А что тело? Тело воскреснет в последний день. Хорошо, если оно восстанет из праха на старом кладбище, там, где ты жил, среди твоих предков. Отлично, воскресая, увидеть дедушку и отца с матерью. Они тебе улыбнутся, поблагодарят за все те мессы и молитвы, которые ты принес в их памятование. И по большому счету, не так уж и важно, где именно ты восстал из гроба, ибо восстанут все. Поднимайся, если так уж приключилось, хоть из глубины морской. Господь вынес Иону-пророка из чрева кита живым, так неужели в день Второго пришествия Он не поднимет тебя со дна Балтики или Атлантики? Важно не то, где легли твои кости, хотя желательно, чтобы это случилось на своем, родном погосте. Важно то, как ты подготовился к смерти, успел ли составить завещание, со всеми примириться, услышать слова отпущения, причаститься Святых Тайн.

Страшный суд

Средневековая миниатюра. The Walters Art Museum

А вот «Декамерон» Боккаччо рисует совсем иную картину, которую я бы смел назвать новым ars moriendi — искусством умирать. Помните, мы уже говорили о таком.

Только это совсем не обычное для Средних веков искусство умирать. Итак, семь девушек, символизирующие семь свободных искусств, удаляются на виллу с тремя юношами, символизирующими три элемента души (гнев, разум и страсть), — в совокупности получается совершенное для гуманиста Возрождения число — десятка. Десять дней они проводят, рассказывая истории, исполненные разнообразными превратностями судьбы, но преимущественно истории те о любви, в том числе о любви телесной в различных ее вариантах. И все это среди бушующей в округе эпидемии, которой и прадеды-то не помнили.

И это интересно и важно. Что такое чума для них? Символ того, что Божий мир рушится, старые нормы стираются, а новых нет. Чума — неканоническая ситуация, она не вписывается ни в один из знакомых культурных сценариев.

Мюнстерский собор в Страсбурге

The Rijksmuseum

С вашего позволения я остановлюсь на том, что такое культурный сценарий, чтобы мысль моя была ясна. Великий историк и культуролог Лотман имел обыкновение, объясняя студентам, что такое культура, рисовать дерево. Корни этого дерева уходят в присущий всякому человеческому существу страх смерти и особенности условий среды, которые у каждого региона свои. И японцы, и сибиряки строят дома, чтобы укрыться от непогоды и дожить до следующего лета, но строят их очень по-разному, так как имеют под рукой разные материалы и противостоят разным природным напастям.

Ствол дерева культуры представляет набор культурных сценариев или канонов — образов правильного поведения в той или иной жизненной ситуации. Мы знакомы с массой таких сценариев, описанных в мифах, сказках, притчах, преданиях, житиях, закрепленных в ритуалах праздников, поговорках и много где еще. Человек традиционного общества, живя обычную жизнь, не имел вопросов о том, как правильно поступать в той или иной ситуации. Культурный сценарий четко описывает практически все: как правильно взрослеть, как выстраивать отношения в дружеской компании, как знакомиться с представителями противоположного пола, как заводить семью, растить детей, работать, как правильно стареть и, что важно, как правильно умирать.

Но человека традиционного общества можно привести в замешательство. Для этого нужно поставить его в ситуацию, когда канон не работает. И тогда он, прилаживаясь к новым для себя условиям, изобретает проект. Проект — это ответ на ситуацию, не описанную в каноне. Удачный проект сам становится каноном.

Проиллюстрирую свою мысль коротким примером.

Итак, Европа, начало Высокого Средневековья. Население неуклонно растет. По массе причин. И внутренняя колонизация Европы, и климатический оптимум, и еще много чего. Сейчас нам это не особо важно. И это население христианское, то есть оно ходит в храм. И так случилось, что люди перестали помещаться в культовое сооружение. Прихожан становится все больше и больше, а квадратные метры храмов и соборов остаются прежними.

А храмы и соборы, надо сказать, сплошь романские. С массивными колоннами и стенами, идеально полукруглыми арками. И вся эта красота рассчитана не только на то, чтобы люди славили Бога, но и на то, чтобы они могли отсидеться, если с севера (и не только) прибегут воинственно настроенные парни и начнут всех поражать своими неуместными инициативами. Так вот, романские здания нельзя строить слишком большими. Они на голову начинают падать. Идеально полукруглая каменная арка имеет известный предел прочности. И если переборщить с размером, она просто рухнет. И что делать? Места в средневековом городе не особо много, и нет возможности (да и средств, и смысла) построить рядом два собора.

Нужно построить один, большой, чтобы все вошли. И как раз это и есть проектная задача. И ее решают — придумывают две важнейшие вещи: контрфорс и запирающий камень. Контрфорс — колонна, опора, вынесенная за стены здания, чтобы внутри поместилось больше людей, а сама колонна не занимала такие ценные квадратные метры. Со стеной она соединяется аркбутаном и вполне достойно выполняет свою функцию. А запирающий камень — верхний камень стрельчатой арки. Он равномерно распределяет вес, который давит на него, на обе половины арочного свода. И арка больше не падает на голову. Если коротко и предельно упрощенно, то так родилась готика. Это я проиллюстрировал тезис, гласящий, что проект появляется тогда, когда канон не работает. Готика была проектом. И важное дополнение: хороший проект неизбежно становится каноном.

Вернемся к «Декамерону». Молодые люди сталкиваются с ситуацией, когда каноны перестают работать: не ясно не только как правильно умирать сейчас, когда весь известный мир рушится, но и как правильно жить.

И они, сбегая на виллу, удаляют с этой виллы смерть. Удаляют так, как это и можно ожидать от начитанных и немного знакомых с греческой философией, но не очень знакомых с богословием молодых людей. Смерть, как сказал один философ, есть невозможность любой возможности. А наши герои разговаривают именно о самых разных, порой удивительных и немыслимых, реализовавшихся возможностях. И тем они как будто отрицают смерть, пришедшую в их город. Они не ведут бесед о чуме, не говорят о покаянии, ибо та смерть, которая пришла в Италию в тот год, — смерть абсолютно неканоническая, неизвестная и непонятная. И канонически на нее отвечать они не могут. По этой причине они создают проект. И это первый, хотя и не единственный проект по взаимодействию со смертью, который родят XIV и XV века.

Пляска смерти

Вовсе замалчивать смерть, как поступили герои «Декамерона», люди Средних веков не стали. Нельзя замалчивать смерть, ибо замалчивание и есть смерть. И их незамалчивание вылилось в целое направление в искусстве и культуре, которое весьма наглядно демонстрирует нам восприятие смерти эпохи Возрождения.

Итак. Люди Осени Средневековья обожали тему смерти. И не по той причине, что они были все такие готичные, мрачные и непонятые, а по той причине, что она могла прийти абсолютно неожиданно. В виде чумы, о которой мы говорили выше, в виде нежданной вражеской армии, восстания или иного гражданского настроения. Скажем так, в XV веке внезапно умереть шансов было не в пример больше, чем в XIII, хотя там тоже хватало мест и способов. Но во второй половине XIV и в XV столетиях эти места и способы могли неожиданно ворваться в твою жизнь, никого особо не спросясь и не предупреждая.

И люди той далекой эпохи изобрели массу ухищрений, помогающих им в памятовании о неизбежном конце, ибо могло случиться так, что специального времени на подготовку души к смерти не будет. И это важно: помимо существовавших ars moriendi, готовых раскрыться на нужных страницах в нужный час, Возрождение создает ars moriendi, которые всегда с тобой: они смотрят на тебя со стен храмов и кладбищ, взирают с живописных полотен и звучат рифмой, сопровождаемые нежными звуками лютни.

Но давайте по порядку. Началось все не с живописи, а с танца. Помните историю про трех мертвых и трех живых? Согласно великолепному исследованию Арьеса, ее разыгрывали на кладбищах еще во времена Высокого Средневековья — настолько она была популярна. И нас, уже знакомых с тем, насколько погост был местом живых, это не должно удивлять. Очень много религиозных процессий и мираклей разыгрывалось именно там. Например, история о воскрешении Лазаря. А на кладбище Невинноубиенных каждый год проходила процессия со статуей Невинноубиенного. Так что история, изображенная Буффальмакко, которую разыгрывают среди могил, — это очень средневеково.

Молитвенник Бонны Люксембургской, герцогини Нормандской

The Metropolitan Museum of Art

Но после эпидемии Черной смерти разыгрывать стали не только и не столько ее. Нет, она еще долго будет популярна, практически весь XV век, и ее вытеснение новым сюжетом произойдет плавно и незаметно.

И этот новый сюжет связан с танцующим мертвецом — le mort. Или мертвецами. Внимание на это обратил еще великий Хёйзинга, говоря, что пляска смерти изначально не есть пляска самой смерти — la Morte, но танец мертвых.

Как точно это выглядело, мы не знаем. Но, судя по сохранившимся изображениям, это могло выглядеть и как мистерия, которую созерцали зрители, и как хоровод или бранль, в который зрители вовлечены как участники. А могло быть и так и так. Я представляю эту картину следующим образом: на некий праздник, связанный с почитанием умерших, собираются почтенные горожане, они участвуют в мессе и слушают проповедь (ибо какой праздник без церковной службы?), а на погосте актеры уже готовятся к представлению. И вот горожане выходят после службы на кладбище, а их ждут обряженные в костюмы мертвецов слуги Мельпомены и Терпсихоры. И не только в мертвецов: есть тут и епископ, и граф, и бургомистр. Но есть и поденщики с живодерами. И обязательно есть музыканты. У них в руках барабаны, флейты, волынки и скрипки. Архимим (назовем его так) декламирует некое моралите, посвященное бренности бытия, и начинается танец. Мертвецы, хлопая в ладоши, медленно двигаются по кругу, раскачиваясь в такт музыке; они вовлекают в свой хоровод актеров, исполняющих роли еще живых людей: клириков, рыцарей, почтенных бюргеров и их жен. Темп убыстряется, и вокруг первого хоровода может стихийно возникнуть хоровод новый — состоящий из тех, кто только что был лишь зрителем. Так эту картину вижу я, ибо вряд ли актеры танцевали что-то совсем уж публике неизвестное, а средневековые народные танцы очень просты, и влиться в круг танцующих можно с легкостью.

Для человека Осени Средневековья это могло быть опытом проживания собственного умирания, литургия смерти, по меткому замечанию протопресвитера Александра Шмемана. Пользуясь случаем, я смею рекомендовать вам его труд, который так и называется — «Литургия смерти». И приведу одну мысль из этой работы, важную для нас. Шмеман пишет, что смерть всегда стоит в центре и основании любой культуры. И здесь он симфоничен Лотману. Кроме того, она стоит в центре всякой религии, что тоже абсолютная истина, ибо религиозная деятельность отличается от всякой другой деятельности человека объединением двух практик: преодоления смерти и связи с высшими силами. Так вот, восприятие смерти — это зеркало нашего сознания, его перевод, если угодно. И в ее восприятии есть три пути — подлинно религиозный и два невротических. Религиозный заключается в победе над ней, выходе из-под ее власти. Шмеман использует слово trancensus — выход за предел, трансцендирование. Жизнь должна жительствовать и свидетельствовать победу над смертью, а не борьбу с ней.

А невротические способы таковы: первый — замалчивание. Мы не упоминаем смерть, не располагаем кладбищ в городе, не говорим смертельно больному о его скорой кончине, используем эвфемизмы для обозначения самой смерти и живем так, как будто ее нет, стараясь не говорить даже о старении. Суть этого заговора молчания состоит в том, чтобы никак не нарушить привычное течение жизни. Второй невротический способ зеркален первому: только о ней и говорить, поставить ее в центр общественного внимания, надеясь, что от постоянного касания ее символов и самого вида страх исчезнет. Этот способ можно назвать заговором говорения.

И люди начала эпохи Возрождения, испытавшие шок оттого, что привычный им мир рушится, а Костлявая может поджидать кого угодно и когда угодно, ибо ее арсенал необычайно расширился, избрали второй невротический способ: они возвели смерть на пьедестал.

И за танцами мертвых, исполнявшихся средь могил, последовало изобразительное искусство, живописавшее те самые танцы. Dance macabre — пляска смерти, точнее, пляска мертвецов. Макабрический сюжет характеризуется хороводом мертвецов, которые вовлекают в свою пляску живых. И делают они это, невзирая на пол, возраст и социальное положение — все как в разыгрываемом танце. В этом хороводе можно встретить Папу, императора, младенца, проститутку, рыцаря, купца, монашку, почтенную мать семейства, нищего калеку — весь мир пляшет вокруг разверстой пасти могилы, и всяк живущий в нее падет.

К этому сюжету обращаются многие поистине великие художники эпохи: Брейгель Старший, Босх, Гольбейн Младший и множество других мастеров. То есть пляска смерти — это не какой-то там сюжет низкого искусства (хотя это было бы тоже интересно), который малевали не бог весть какие богомазы.

Обратите внимание на эту деталь «Пляски смерти» авторства Бернта Нотке, сотворенную им в Любеке во второй половине XV века. Мы не видим никакого, пусть даже самого жуткого ангела, как у Буффальмакко. Мы не видим la Morte — смерти, но мы видим мертвецов. При этом мертвецов крайне натуралистичных: их саваны разодраны, кожа потемнела и обтянула кости, глазницы провалились, волосы выпали, а чрево лопнуло.

Фотографическая копия фрагмента «Пляски смерти» Бернта Нотке

Антон Вортманн, 1701. Wikimedia Commons

Не менее, но даже более натуралистичную картину мы видим и на гравюре Михаэля Вольгемута, созданную в 1493 году. Здесь у покойников даже можно определить пол: справа мы видим явно женскую танцующую фигуру. И если у Нотке разложение целомудренно высушило трупы, то Вольгемут показывает нам дикую пляску поедаемых червями мертвецов, которые вынуждены придерживать руками постоянно выпадающие кишки, чтобы не запнуться о них ненароком.

Пляска смерти

Михаэль Вольгемут, ок. 1490. Bavarian State Library

Я привел лишь два примера, но их можно множить и множить. И главное в их работах — натуралистичность изображаемого разложения. Мы видим покойников свежих, уже тронутых тлением, почти разложившихся и, наконец, голые скелеты. С одной стороны, здесь можно заметить то, о чем писал упомянутый выше Хёйзинга: желание досмотреть комедию жизни до конца. Возрождение поместило человека в фокус своего внимания и не отпускало его до самого финала. На статуях и полотнах мы видим подростков, полных юной силы молодых людей, зрелых мужей и жен и, наконец, мертвецов. И видим их тем же образом, что и живых: на всех стадиях их бытия — от смерти до полного разложения. С другой стороны, здесь можно заметить то, что называется гуманизацией смерти, — люди совлекли со смерти покровы таинства, священную трагедию перехода в инобытие и сверхъестественность. Что осталось? Кишки. Это предельно грубо, но увы. Если веком ранее человек смотрел на проблему смерти как на проблему собственного трансцендирования, то есть как на проблему победы над смертью, то шок от эпидемии чумы породил тотальный страх внезапной смерти. Страх привел к тому, что Шмеман назвал массовым неврозом и заклиненному на теме смерти вниманию — заговору говорения. Но это внимание было уже не религиозным, ибо где есть страх, там нет и не может быть христианского отношения к жизни. А дальше просто: если есть невротическое внимание, но нет христианского, трансцендирующего отношения, остается лишь телесность.

Пляски смерти

Серия гравюр. Wellcome Collection

И вот на эту телесность Возрождение и обращает внимание пляской смерти. И тут есть один весьма и весьма важный момент, связанный и с темой хоровода, о котором мы говорили ранее, и с вниманием эпохи ко всем (кроме разве что младенчества) возрастам человека. Смерть перестала быть актом, моментом, границей. Она стала процессом. Процесс старения для человека Возрождения — это уже умирание, приобретение внешнего вида мертвеца. Кожа дрябнет, глаза тускнеют, мышцы работают вяло и не так уже быстры, как раньше, суставы отказываются сгибаться и разгибаться полностью, волос становится седым и редким, а рот — щербатым, как у тех черепов, что могильщик достает из земли и перекладывает в костницу. И человек, кружась в хороводе жизни, с каждым годовым кругом оказывается все ближе к могиле. Все сильнее он становится похож на того, кто должен не ходить по земле, а лежать под плитой.

И этой теме воздадут должное не только художники, но и поэты. Франсуа Вийон напишет:

Заставит смерть дрожать, бледнеть,

Суставы — ныть, нос — заостряться,

Раздуться — горло, плоть — неметь,

Сосуды — опухать и рваться.

Ему в «Зерцале Смерти» вторит Шателлен:

Мой друг, взгляните на мой лик.

Се горестныя смерти жало;

Не забывайте ж никогда,

По смерти что со мною стало,

С тем телом, что в любви пылало,

А днесь отъято навсегда

И вскоре — мерзкая еда

Червей, зловонну плоть сосущих:

Смерть — се конец красот всех сущих.

Последнее стихотворение интересно тем, что оно написано от лица девушки, обращающейся к своему возлюбленному. Были и обратные произведения, когда молодой человек описывал девушке все то, что будет с ней в старости и посмертии. И нет, не ради того, чтобы обратить ее очи горе, а сердце — к покаянию. Цель здесь вполне античная: carpe diem, лови момент, наслаждайся днем. Но вполне может быть, что пафос здесь — в идее о бренности всего сущего: ты была прекрасна и красива, ты умерла и теперь ужасна. Лучшее подражание макабрическому стилю средневековых авторов создал уже в XIX веке Шарль Бодлер. В нем есть все: и девушка, и увядающая красота, и трупное безобразие:

Вы помните ли то, что видели мы летом?

Мой ангел, помните ли вы

Ту лошадь дохлую под ярким белым светом,

Среди рыжеющей травы?

Полуистлевшая, она, раскинув ноги,

Подобно девке площадной,

Бесстыдно, брюхом вверх лежала у дороги,

Зловонный выделяя гной.

И солнце эту гниль палило с небосвода,

Чтобы останки сжечь дотла,

Чтоб слитое в одном великая Природа

Разъединенным приняла.

И в небо щерились уже куски скелета,

Большим подобные цветам.

От смрада на лугу, в душистом зное лета,

Едва не стало дурно вам.

Спеша на пиршество, жужжащей тучей мухи

Над мерзкой грудою вились,

И черви ползали и копошились в брюхе,

Как черная густая слизь.

Все это двигалось, вздымалось и блестело,

Как будто, вдруг оживлено,

Росло и множилось чудовищное тело,

Дыханья смутного полно.

И этот мир струил таинственные звуки,

Как ветер, как бегущий вал,

Как будто сеятель, подъемля плавно руки,

Над нивой зерна развевал.

То зыбкий хаос был, лишенный форм и линий,

Как первый очерк, как пятно,

Где взор художника провидит стан богини,

Готовый лечь на полотно.

Из-за куста на нас, худая, вся в коросте,

Косила сука злой зрачок,

И выжидала миг, чтоб отхватить от кости

И лакомый сожрать кусок.

Но вспомните: и вы, заразу источая,

Вы трупом ляжете гнилым,

Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая,

Вы, лучезарный серафим.

И вас, красавица, и вас коснется тленье,

И вы сгниете до костей,

Одетая в цветы под скорбные моленья,

Добыча гробовых гостей.

Скажите же червям, когда начнут, целуя,

Вас пожирать во тьме сырой,

Что тленной красоты — навеки сберегу я

И форму, и бессмертный строй.

Да, XIX век подарил нам не только невероятный оптимизм в ожидании небывалых чудес, которые должен даровать миру прогресс, но и увлечение историей, а точнее Средневековьем. К этой теме обращаются литераторы, художники, композиторы и архитекторы. Можно вспомнить Васнецова и Скотта, Чайковского и Парланда, Дюма и Вагнера. И многих других. Так что нас не должен удивлять интерес французского поэта к этой теме. Но, простите, я отвлекся.

Продолжим. Интересен и другой макабрический мотив — мотив нежданной смерти, где покойник как бы ставит подножку живому, который совсем не ожидает подобной подлости: скелет подставляет косу под ноги влюбленной паре, которая гуляет под луной, смотрит на звезды и романтично держится за руки; другой скелет, подкравшись со спины, вонзает кинжал в тело рыцаря — ровнехонько между пластин, третий же подает стаканы развеселой компании игроков в кости. И этот сюжет — нежданной смерти — чаще изображался не на кладбищах, а на картинах, картинках и гравюрах, часто весьма непритязательного качества. Такие изображения распространяли уличные торговцы, и их можно было увидеть в таверне или в небогатом доме. Но мог быть исполнен и в виде книжки в стиле и духе ars moriendi. Да, культура Осени Средневековья, несмотря на шок от эпидемии чумы, оставалась по своей сути христианской и стремилась переварить тот болезненный интерес к теме физической смерти, который оставила после себя Черная смерть.

Самое известное произведение такого рода — маленькая книжица с гравюрами Ганса Гольбейна Младшего. Его труд — не только пляска смерти, не только ars moriendi, хотя оба эти мотива там, безусловно, присутствуют. Это еще и невероятно красиво и умно сделанная социальная сатира. Что неудивительно, ибо Гольбейн создавал иллюстрации для «Утопии» Томаса Мора, был дружен с Эразмом Роттердамским, который подбирал подходящие цитаты из Писания для его «Пляски смерти».

Аббатиса

The National Gallery of Art

Итак, книга начинается с изгнания Адама и Евы из райского сада. И там впервые появляется смерть — на сей раз уже голый и весьма насмешливый скелет. Когда ангел изгоняет прародителей, скелет сей выглядывает из-за дерева с колесной лирой под мышкой — инструментом менестрелей. Потом Гольбейн, принявший Реформацию, пройдется по клирикам. Скелет будет выглядывать из-за локтя понтифика, когда тот возносит корону над челом императора, он потащит за собой недоумевающего епископа. Придет и за священником, и за монахом. И в руках у него все чаще будет не коса, а песочные часы или музыкальные инструменты. Кроме того, скелет может носить некие элементы костюма. К аббатисе, к примеру, смерть придет в берете, украшенном перьями, — головном уборе лихого солдата или даже дворянина. Это было тонким намеком на то, что за стенами обителей монахини не всегда ведут исполненную праведности жизнь.

Рыцаря смерть сразит нежданно — со спины и его же собственным копьем. А благородный граф, под ногами которого видны поверженные орудия крестьянского восстания, попытается в ужасе от нее убежать. Но смерть, облаченная в крестьянское платье, догонит его. И перед тем как поразить, разломит над его головой его же гербовый щит, символизируя этим не только кончину самого графа, но и грядущий конец его рода.

Рыцарь

Cleveland Museum of Art

Такой вот сюжет социальной справедливости, весьма и весьма дерзкий для XVI столетия. Смерть у Гольбейна придет и за скупцом-банкиром, выкрадет жезл из рук ничего не подозревающего судьи, никем не видимая, возглавит крестный ход, снимет шляпу с кардинала, продающего индульгенции, и даже снимет корону с императора. Но, помимо этого, она уведет младенца от убитых горем родителей, поможет старику свершить свои последние шаги и будет потешаться над старухой, напоминая ей, как та когда-то плясала, а сейчас еле переставляет ноги. Так что не одна лишь тема социальной несправедливости и воздаяния есть у Гольбейна. Все гораздо многослойнее и сложнее. Но завершает свой труд Гольбейн вполне по-христиански. Если первая гравюра книги — «Изгнание из Рая» — демонстрировала нам начало человеческой истории и вхождение смерти в мир, то последняя работа цикла «Судный день» показывает нам всеобщее радостное Воскресение и Христа, царствующего над искупленным и возрожденным миром, миром, в котором никакой смерти уже нет. Можете их сравнить.

«Изгнание из Рая» и «Судный день»

The National Gallery of Art

Завершая эту главу, могу сказать, что мортитуральная культура Средневековья на границе XIV–XV веков изменилась радикально. Она стала более телесной, более гуманизированной, менее трансцендентной. И пляска смерти — ярчайший маркер этого изменения. Но не единственный. О прочих мы поговорим в следующей главе.