Такой образ жизни не обходится без последствий. Отрекаясь от лицемерных буржуазных представлений о сексуальности, превращённой в товар и регламентированной в рамках брака, размножения, супружеской неверности и проституции, свободная любовь требует от человека взыскательности к самому себе. Эта взыскательность, лежащая в основе свободы как таковой, не приемлет ни грамма собственничества по отношению к другому, заставляя нас обуздывать ревность, которая как раз и прорастает из собственнического инстинкта. В тех строчках “Hyle”, где Хаусман описывает ссоры Ары и Гала, особенно отчётливо видна необходимость подобной требовательности к себе, которую диктует свобода. История расставания двух персонажей, за которыми стоят реальные Вера и Рауль, показывает, как тяжело полностью разорвать связь, играя по общепринятым правилам. Гал понимает, что его влечение, достигая пика, даёт ему свободу, но в то же время и сковывает его. Он с горечью осознаёт, что страсть Ары, которую он вроде бы раз и навсегда завоевал, лишь отдаляет её, в то время как его собственное желание всё сильнее его к ней привязывает. Однако моральные обязательства свободной любви – договорённость о том, что никто никому не принадлежит, – нарушать нельзя. Свобода (и в том числе свобода нравов) возможна лишь при безукоснительной моральной самодисциплине в сочетании с анархистской категоричностью, отвергающей собственность и власть. В этом смысле история любви Гала, Ары и Малышки, разыгравшаяся на Ибице, преобразует “Hyle” в анархистскую книгу.

Ара – будто ось, вокруг которой вращается жизнь Гала и Малышки. В этом любовном треугольнике – по крайней мере, с точки зрения автора “Hyle” – именно Ара оказывается ключевой фигурой. По сути, о ней-то Хаусман без конца и говорит в первой половине книги – даже тогда, когда описывает дикую природу острова, домики, примостившиеся на каменистых склонах, хвойный запах сосен, прогретых на солнце. Вера Бройдо была личностью незаурядной и, кажется, на всех, кто её знал, производила сильнейшее впечатление. Она родилась в Санкт-Петербурге в 1907 году в еврейской семье революционеров-меньшевиков. Уже в детстве она поняла, что такое политическая ссылка, когда её мать отправили в Сибирь, своими глазами видела подпольную деятельность и политические распри. Её отец, Марк Исаевич Бройдо (1877–1937), член Петроградского совета, не принял октябрьский государственный переворот и в 1919 году покинул СССР, перебравшись сначала в Литву, а потом, в 1920 году, в Австрию. В 1920 году мать Веры, Ева Львовна, урождённая Гордон (1876–1941), которая тоже с 1895 года была членом социал-демократической партии, решила присоединиться к мужу, уехав из советской России через Польшу и забрав с собой дочь. После вынужденных странствий обе они поселились в Берлине, где Ева Львовна работала редактором меньшевистского журнала «Социалистический вестник». В 1927 году, оставив дочь в немецкой столице, Ева Львовна возвратилась в СССР с намерением развернуть там революционную агитацию и стала сотрудничать с подпольными меньшевистскими группировками, пытавшимися подорвать режим (её арестовали в Баку, затем переводили из тюрьмы в тюрьму, а в 1941-м расстреляли в ходе эвакуации Орловской тюрьмы). И вот в том же 1927 году Вера – эта юная натура, окружённая ореолом революционной романтики, эта красавица с сильным характером, закалённым в исторических бурях, – познакомилась с Раулем Хаусманом и Ядвигой Манкевич.

В жизнь Рауля Хаусмана и Ядвиги Манкевич Вера Бройдо ворвалась сверкающей искрой. Она отдалялась, сомневалась, возвращалась, а потом ушла навсегда – эти-то мучения Хаусман и описывает в “Hyle”, пытаясь хоть как-то смягчить их, при том, что Вера становится для него идеальным воплощением той жизненной энергии, которая объединяет мир, природу и первоначальные творческие стремления всего человеческого рода – стремления, бесконечно далёкие от современных интеллектуальных философствований. Последние вызывают у Хаусмана лишь презрение, он видит в них пустословие – оторванное от жизни, навешивающее ярлыки, разобщающее, иссушающее, тогда как единственный возможный взгляд – взгляд Дадасофа – доводит до крайности экзистенциальный опыт и позволяет обозначить целостность этого мира. Танец, в котором Хаусман достиг совершенства, – это древнейшее действие, оно протягивает нить между человеком и миром во всех его проявлениях. Вере же, оказавшейся одновременно и объектом наблюдения, и наблюдателем в тех антропологических изысканиях, которыми она занимается на Ибице, также присущ этот целостный взгляд. Кто первый – Вера или Рауль – обратил внимание на архитектурные достоинства тамошних традиционных домов, этих шедевров островного зодчества, для которых не требовалось ни теорий, ни архитекторов? Подобная анархитектура, красноречивое выражение творческого гения простого человека – гения целостного, без каких-либо специализаций и разделений – становится образцом для современной интеллектуальной архитектуры. Пластическое совершенство белых кубических домов, их тёмные ниши, прохладные помещения, внутренние дворики и решётки завораживают Хаусмана, и он фотографирует их с таким же упоением, с каким ещё несколько лет назад фотографировал обнажённые тела своих подруг и в особенности тело Веры на пляжах Балтики: пристально изучая каждый изгиб силуэта, каждый волнистый локон, каждый сантиметр кожи.

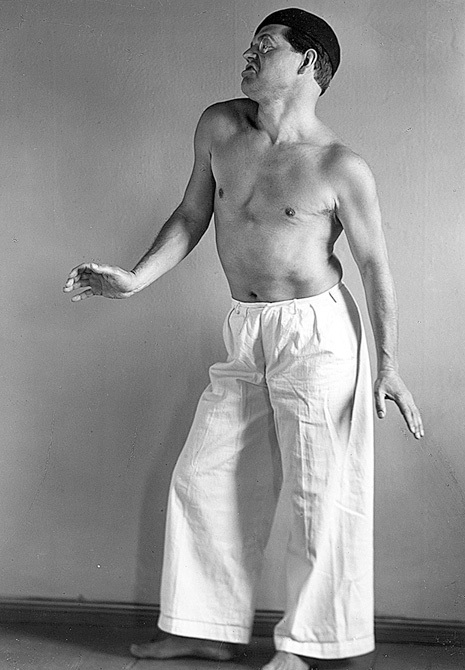

Август Зандер. Рауль Хаусман танцор. 1929

Во всей книге и особенно во второй период жизни на Ибице, после отъезда Веры, антропологические наблюдения затмевают автобиографический самоанализ. Античная, мифологическая история Ибицы разрывает сегодняшний мир, смешивая в его призрачном образе грёзы и явь. Прошлое, находящее выражение в материальных следах или же в безмолвной тоске по Малышке, представляется более осязаемым и желанным, чем тревожный натиск современности, проедающей, точно моль, прорехи в полотне, которое веками ткалось, соединяя человека, животных и их среду обитания. Перед глазами так и встаёт фигура Рауля: с фотоаппаратом наперевес он взбирается по холмам древней Эйвиссы, восторженно созерцая целостность мира – то незапамятное, гармоничное единство, причаститься которого – ещё со времён Сегалена и Гогена – свободолюбивый человек мог, кажется, лишь через острова. Фотография эта игра мимолётного и недвижимого – вот средство, позволяющее восстановить тождество мира, его предметов и действующих лиц, обнаружить ту самую целостность в их онтологической сопричастности, не скованной никакой иерархией. И прежде всего это касается чёрно-белой фотографии – единственной разновидности, доступной Хаусману в тридцатые годы: избавляясь от лишних деталей, которые выхватывает наше зрение в цветных пятнах колеблющихся частиц, она даёт нам увидеть общую сопринадлежность всех существ, их первоначальное hyle.

В древнегреческой философии слово ύλη (гиле) означает первичное вещество, из которого состоит всё сущее. У Аристотеля и Плотина концепция «гиле» позволяет отойти от монизма досократиков, и в то же время она противопоставляется платоновскому дуализму. Аристотелевский гилеморфизм – это метафизическая теория, согласно которой всё сущее, будь то живые организмы или неодушевлённые предметы, состоит из материи и формы – двух элементов, образовывающих субстанцию. Форма сообщает предмету его основные качества, саму его сущность. По мысли Аристотеля, душа – это форма естественного тела, обладающего в возможности жизнью. Наделяя тело содержанием, душа его формирует – так и в такой мере, в какой она наделяет его содержанием. Душа – вот принцип, позволяющий реализовать жизнь, которой тело обладает в возможности. Аристотель вводит новый дуализм, пусть и отличный от дуализма Платона в том, что дух, разум (nous) может существовать обособленно от вещества, hyle, отдельно от души и тела. Плотин же во второй части «Эннеад», в четвёртом трактате под названием «О двух видах материи», пытается преодолеть этот дуализм, однако исчерпывает все аргументы в попытке понять, существует ли – в противовес материи чувственно воспринимаемых тел – материя умопостигаемого мира, и если да, то каковы её свойства. В конце концов Плотин заходит в тупик и отказывается от этой линии рассуждений. Тут-то и вступает в игру Дадасоф Хаусман, беря на вооружение уже не философию, а инструменты для наблюдения и антропологического творчества: фотографию (эту воровку души, обнажающую самобытную материю разума и тел) и то самое «иллюзорное бытие» в книге, где монтажная повествовательная техника служит для выражения целостности. Ведь фотографический или текстовый монтаж – это естественный процесс некоего «всеобъемлющего построения мира», как выразилась впоследствии Вера Бройдо, говоря о философии Хаусмана.