Вольфганг Акунов

Воин-монах на престоле

«Известно, что у дьявола были свои мученики, и если довольствоваться только силой своего убеждения, то нельзя будет отличить наваждения сатаны от вдохновения Святого Духа»

Г. В. Лейбниц.

«Новые опыты о человеческом разумении».

«Тяжелая рука прошлого давит на настоящее и будущее, изучение истории, да и все научные исследования, могут помочь нам примириться с жизнью, а некоторым граням прошлого лучше быть неизведанными, хотя их все равно необходимо познать, если мы хотим понять свое место в мире»

С. Т. Джоши.

«Лакврафт. Я – Провиденс».

Светлой памяти моих незабвенных родителей

Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма

Под редакцией действительного члена Академии военных наук, профессора

Александра Шаравина

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ

© В. В. Акунов, 2024

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2024

Пролог

Замолк навеки лепет светлых вешних струй. И мертвыми, тяжелыми плетями печально никнут над гробницею давно иссохшего потока давно увядшие, пожухшие ветви олив и лавров. Напрасно, тщетно ты пытался спорить с беспощадным роком, Юлиан! Навеки опустел Олимп, покинутый богами. Афины позабыли древний боевой пеан[1]. А боязливые сирийцы робко внимают ночным жалобам Великого Пана, заглушаемым плеском волн беспокойного моря. В сердце Эллады, в священных рощах Зевсовой[2] Олимпии, в дельфийских рощах Аполлона не поет больше вдохновенный Пиндар, не слышно людских голосов. И только лучи ослепительного, как и прежде, солнца озаряют одинокое белое, словно снег, и безымянное надгробие…

Гемма с профилем императора Юлиана II

IV век по Воплощении Спасителя, в котором император[3]Юлиан II[4], прозванный своими недругами Отступником (то ерсть Богоотступником), а своими друзьями – Философом, взял в руки бразды правления Римской «мировой» империей (веками слывшей и еще слывущей, с теми или иными оговорками, оплотом и венцом всего, что было создано силой, умом и волей человека) и, тем самым, областью распространения тогдашней «мировой» (то есть, в его собственном понимании и в понимании его соотечественников – античной греко-римской) культуры, был эпохой последней, решающей схватки между двумя принципиально разными, по определению (или, как сказали бы римляне, per definitionem), духовными мирами – старым миром гордых, безмятежных, радостных олимпийских богов и новым миром Страждущего Сына Плотника из Назарета. В течение трех столетий христианство в упорной, непримиримой борьбе с другими религиями, в ходе беспримерного победного шествия покоряло сердца крайне пестрых в этническом отношении народных масс обширной Римской «мировой» империи. И, наконец, непобедимый император (или, выражаясь языком адептов Русской Православной Церкви – святой равноапостольный царь) Константин I Великий из рода так называемых Вторых Флавиев (или, в переводе с латинского – «Русых»)[5], настоящий miles romanus — римский милее, или милит, то есть, по-нашему – воин, трезво оценив сложившуюся обстановку искушенным взглядом мудрого политика, военачальника и государственного мужа, осознавая неизбежность исполнения веления судьбы, принял твердое и оказавшееся поистине эпохальным решение заменить одним, Единым (хоть и Триипостасным) Богом христиан многочисленных и многообразных богов прежнего Рима, сделав христианскую веру и церковь несущей опорой сложной конструкции Римской державы, не подвергая при этом, однако, притеснениям веру в прежних богов как личное убеждение своих верноподданных.

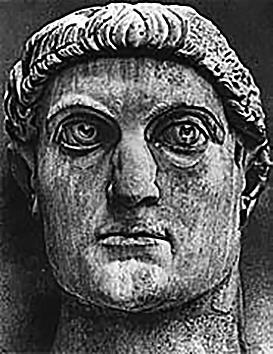

Император Константин I Великий

Тем более, что ко времени Константина I Великого (неутомимого труженика, истинного подвижника на императорском престоле, посвятившего всю свою жизнь благому делу цементирования единодержавия, военного, гражданского, судебного, храмового, дорожного строительства, восстановления, в области внутренней политики, былого высочайшего авторитета царской власти, в области же политики внешней – сильно пошатнувшегося в ходе смут былого высочайшего международного авторитета Римской «мировой» империи), древняя вера эллинов давно уже превратилась, как под влиянием различных восточных религий, так и под воздействием разного рода философских течений, в первую очередь – неоплатонизма, в монотеизм – учение о Едином Боге, содержавшее, подобно христианству, свой собственный «моральный кодекс» – свод нравственных требований – свою собственную сотериологию, веру в возможность Спасения и учение о путях достижения Спасения, и отличавшееся от христианского вероучения скорее внешне, чем внутренне. Не зря великий светоч нашего отечественного Православия – Преподобный Серафим Саровский – говорил в 1831 году своему собеседнику и первому биографу, многолетнему попечителю Серафимо-Дивеевской обители Николаю Александровичу Мотовилову: «<…> проявление Духа Божьяго действовало и в язычниках, не ведавших Бога Истиннаго, <…> и философы языческие, которые хотя и во тьме неведения Божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу, могли быть по самому этому Боголюбезному ее исканию не непричастными Духу Божьему, ибо сказано: «языки, неведующие Бога, естеством законная творят и угодное Богу со-делывают».

Жертвоприношение языческому богу Солнца Аполлону (Рим, арка Константина, первого христианского императора, первая половина IV века п. Р. Х.)

Тем не менее, повсюду в античном, средиземноморском мире еще жили и действовали люди, горячо, всем сердцем приверженные древним традициям в их, как они полагали, исконном и неискаженном виде.

Император Константин I на римской монете

Просвещенные греки (эллины), озабоченные сохранением древней греческой мудрости, безмерно презираемой христианами, как суетное, пустое и бесполезное бредоумствование, охотно ссылаясь при этом на упоминаемое святым евангелистом Матфеем тщетное многословие язычников[6]. И суеверные римляне (латиняне), опасавшиеся мести праотеческих богов, чьей зримой, очевидной всем и каждому, благосклонности, Рим был обязан, по мнению этих римских «родноверов», своим непреходящим величием. То достопамятное и во многом странное время отличалось одной характерной особенностью.