Люди, которые открыли в себе некое внутреннее совершенство, которые чувствовали себя способными к личному контакту с единым Богом, воспринимали проблему зла как более личную, более значительную. Созерцать «целое всех вещей», равнодушно принимать человеческие несчастья как многочисленные аварии на хорошо регулируемых дорогах вселенной – было явно недостаточно. Зачем тогда весь этот вихрь конфликтующих эмоций внутри нас? Отсюда и наиболее значительные изменения этой эпохи: окончательное обособление «демонов» как регулярных войск зла, против которых людям нужно было сражаться. Острый запах невидимой битвы витал над религиозной и интеллектуальной жизнью поздней Античности. Грешить больше не означало только лишь ошибаться – это значило допустить победу невидимых сил над собой. Ошибаться больше не означало лишь заблуждаться – это значило подвергаться манипуляциям незримой темной силы. Чем больше люди проникались этими идеями, тем более сильными казались им демоны. Так, христиане верили, что традиционное язычество было совсем не человеческим делом, а «опиумом народа», которым человеческий род «накачивали» не принадлежащие к человеческому роду демоны. А один ученый даже приписал неблагоприятные отзывы на свою книгу влиянию демонов!

Если демоны были звездами позднеантичной сцены, им требовался импресарио. И они нашли его в лице христианской Церкви. Вне христианства демоны оставались неоднозначными фигурами (больше всего похожими на привидения). К ним обращались, чтобы объяснить внезапную и абсурдную неудачу, отклонения от нормального образа жизни – бунт, чуму, неподобающие любовные связи. Их поминали так же часто, как сегодня поминают микробов, и столь же мало тревоги они вызывали. Однако христианство поместило их в центр своей картины мира. Христианская Церковь получила через поздний иудаизм наиболее судьбоносное для западного мира наследие зороастрийского Ирана – веру в абсолютное деление духовного мира на благие и злые силы, на ангелов и демонов. Людям, которых все больше беспокоила проблема зла, христианский подход к демонам давал ответ, призванный облегчить их тревогу: они сосредоточивали свою тревогу на демонах и в то же время предлагали средство от этого. Диавол наделялся огромной, но строго определенной силой. Он являлся полномочным представителем зла в роде человеческом, но он был побежден Христом, и люди – представители Христа могли его сдерживать. Христиане были уверены, что они просто «зачищают» землю после битвы, которая уже была выиграна на небесах. Монахи относились к демонам с радостным беспокойством – как маленькие дети, которые пришли ко льву в зоопарке. Христианские епископы приступали к работе с горячим настроем революционера – они противостояли демонически организованному обществу, исполинскому, несущему пагубу и в то же время пустому и обреченному на гибель. Следовательно, хотя историк может найти множество разумных оснований социального и культурного характера, объясняя распространение христианской Церкви, факт остается фактом – во всей христианской литературе, начиная от Нового Завета, христианские миссионеры добивались успеха прежде всего с помощью актов экзорцизма и чудес исцелений, обнаруживая бессилие невидимых врагов человека, то есть демонов.

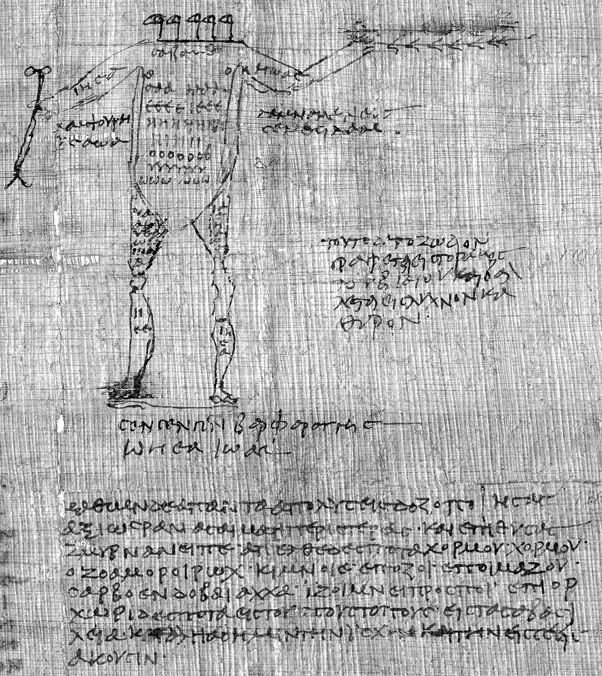

Илл. 16. Великий Безглавый: могущественный демон из магического папируса. Люди сведущие надеялись повелевать такими демонами посредством магических книг; за хранение такой книги полагалась смертная казнь. Berlin Pap. 5026, IV век. Новый музей, Берлин.

Ничто так точно не раскрывает характер резкого и воинственного настроения III века, как та роль, которая отводилась демонам. Их стали отождествлять со злом, вторгающимся в жизнь при всякой болезни и неудаче. В то же время их присутствие не отягощало людей поздней Античности столь сильно, как нам это может показаться, поскольку они могли быть «изолированы» и изгнаны. Например, при болезни праведник мог «увидеть» демона в человеческом теле и изгнать его, при этом изгнанный демон часто принимал понятную, осязаемую форму конкретного объекта – мыши, рептилии или птицы. Так отношение человека к самому себе претерпело одно из наиболее глубоких и таинственных изменений. В эпоху Антонинов обнаруживается удивительно много цветущих ипохондриков: Элий Аристид составил себе капитал из своего слабого здоровья; врач Гален (129–19948) являлся ведущим лицом интеллектуальной жизни римского общества. Их ипохондрия – симптом загадочный и тревожный – находила выражение в традиционных терминах греческой медицины: человек сосредоточивался на балансе жидкостей в своем организме. Более поздние поколения были склонны не принимать взгляд, согласно которому болезнь происходила от них самих: защита от нападения демонов занимала их больше, чем разлады в их внутреннем строении.

Илл. 17. Чудеса исцеления. Средний человек видел в Христе чудотворца. Даже язычники чтили его как могущественного волшебника. Фрагмент диптиха из слоновой кости (Диптих Эндрюса). Италия, 450–460 годы. Музей Виктории и Альберта, Лондон. © Victoria and Albert Museum, London.

В целом «новое настроение» располагало к тому, чтобы люди чувствовали необходимость защитить свою идентичность, выстраивая вокруг нее четкие границы. Такие люди хуже укладывались в рамки своих сообществ и чувствовали себя не на своем месте в физическом мире. Они стояли особняком со своим единым Богом. Через обращение, через принятие откровения они отсекали себя от своего прошлого и от верований большинства своих сотоварищей. Они стояли на баррикадах в невидимой битве с демонами. Как следствие человек стал сильнее, чем прежде, ощущать необходимость продолжить существование в другой, лучшей жизни. В III веке усилилось влияние религиозных групп, провозглашавших, что их члены, которым приходилось ревностно защищать свое новообретенное чувство исключительности в этом мире, победят и обретут покой в мире ином. Посвященный в мистерии Митры, например, был вооружен против демонов, которые могли напасть на его душу, в то время как она после его смерти поднималась на небо по мирному свечению Млечного Пути. Сходные идеи выражены на изображениях в христианских катакомбах. В крещении верующий «похищался» из опасного мира сего: он отождествлялся с Даниилом, который спокойно стоял с распростертыми в молитве руками во рву львином. После смерти он наслаждался небесным «покоем» – refrigerium, – как некогда Иона, который укрылся от дневного жара в прохладной тени дерева.

Наиболее глубокая граница в мире поздней Античности прочерчивалась после смерти. Невидимая пропасть между спасенными и погибающими представляла собой как бы ров, окружающий небольшие группы как христиан, так и язычников, выгадавших себе там место, пожертвовав исконным консенсусом, основанным на традиционном общественном служении богам.

Эти идеи наложились друг на друга в век Антонинов. И поэтому их век выглядит так странно. Читая литературу высших классов классической эпохи, мы можем согласиться с Э. Гиббоном: «Если бы у кого-нибудь спросили, в течение какого периода всемирной истории положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен бы был без всяких колебаний назвать тот период, который протек от смерти Домициана до восшествия на престол Коммода»49 – ибо в этом он соглашался с суждением определенной группы современников о самих себе. Традиционная гражданская жизнь никогда прежде не имела такого распространения в Западной Европе. В греческом мире новая уверенность в себе выражалась в романтическом возрождении классической культуры и религии. Люди все еще уютно чувствовали себя в своих городах. Героями этого времени были не святые, а «софисты» – ораторы, которые играли в городах существенную роль (см. с. 19). Ведущий профессор риторики в Риме получал 100 000 сестерциев в год50.