Обращает на себя внимание, во-первых, сочетание в вышивках знака яйца с крестом, что совпадает с этнографическими записями; во-вторых, размещение лицевых знаков в вышивках находится тоже в согласии с этнографически зафиксированными обычаями: или у ног коней, или же у конского лба. Обычай разбивать яйцо о лоб выведенного на первую пашню коня известен у русских, а у южных славян яйцо разбивают перед первой вспашкой о лоб правого вола [76].

В русских вышивках самые причудливые сочетания лицевых знаков с крестами помещались именно на лбах, точнее, над лбами коней. Чем объясняется такая связь конской головы с яйцом, сказать трудно, но наличие этой связи подтверждено дважды: обычаем и ритуальной вышивкой (см. рис. 136).

Высказанные выше допущения и предположения, будучи взяты порознь, едва ли выглядят убедительно, но, поскольку они взаимно подкрепляют друг друга, они, на мой взгляд, образуют некую систему и обладают известной прочностью.

В итоге мы можем сказать, что все детали трёхчастной композиции с воздетыми к небу руками полностью совпали с весенней земледельческо-скотоводческой обрядностью, известной нам по этнографическим данным. Календарное время – март – апрель.

Однако мы не можем покинуть вышивки, подарившие нам Ладу, Лелю и, может быть, Макошь, без анализа тех многочисленных орнаментальных строк, которые обрамляют главные фигуры со всех сторон и содержат в высшей степени интересные сюжеты.

Обращает на себя внимание сложность орнаментальных мотивов и их повторяемость на вышитых изделиях из разных мест. Возьмем те два примера с трёхчастной композицией, главные фигуры которых мы уже разбирали выше. Один из них – полотенце, опубликованное О. С. Бубновой; другой – ширинка из Каргополья, изданная Г. С. Масловой [77].

Основная крупнофигурная сцена с женщиной и конями окружена в обоих случаях со всех четырех сторон узорчатым бордюром. В бубнов-ском полотенце бордюр состоит из растительного узора двух видов и мелких фигурок, напоминающих схему рожаницы. Каргопольская ширинка содержит бордюр, состоящий в нижней части из птиц, а с трёх других сторон – из стилизованных бараньих рогов.

Рассмотрим строки полотенца; над центральными фигурами вышиты четыре строки во всю ширину полотна (на ширинке – пять). Узоры образованы из элементов, вышитых (кроме птиц) попеременно то вверх, то вниз головой; их объединяет плавная волнистая линия. Замысел был, очевидно, в том, чтобы создать впечатление непрерывности.

Основы узоров таковы.

1. Птицы.

2. Бараньи рога.

3. Бычьи или коровьи головы[78].

4. Схема фигуры рожаницы.

5. Вьющееся растение (горох?) на ширинке.

Обращает на себя внимание, что строка с «бычьими» головами не единична, так как, кроме верхнего яруса, есть подобная строка и в нижнем. В верхней орнаментальной строке головы повернуты вправо, по ходу солнца, а в нижней – влево, по ходу ночного, подземного солнца. Это можно объяснить случайностью, но на вышивках другого типа, отражающих пору летнего солнцестояния (см. ниже) и перегруженных солнечными знаками, исчезают все орнаментальные строки, креме строки с бычьими головами. Возможно, что бычьи или лосиные головы в большей мере связаны с солнцем и ходом солнца, чем это кажется на первый взгляд.

Все эти орнаментальные строки следует, вероятно, воспринимать как заклинание благополучия скоту, мелкому и крупному (кони уже есть на главной вышивке), птице и посевам. Строка стилизованных рожаниц в переводе с языка идеограмм на словесный должна означать нечто вроде такой фразы: «Пусть здравствует и плодится все живое, пусть растут растения!».

На каргопольской ширинке тоже есть и бараньи рога, и бычьи морды, и рожаницы, а сверх того ещё и вьющееся растение. Это, очевидно, «запись» о том же самом. Нижний ярус заклинательных строк более полон на полотенце (8 строк), чем на ширинке (6 строк).

Разберем строки полотенца (см. рис. 134).

1. Идеограмма рожаницы.

2. Огородное растение (?).

3. Схематически показанные безрогие головы.

4. Четкая фигура рожаницы-лосихи с рогами на голове.

5. Непонятный элемент в форме древнерусской буквы «ч».

6. Рожаница-«лягушка», «головастица».

7. Бычьи морды, обращенные влево.

8. Проросшее и цветущее растение.

Бычьи морды и ростки есть и на каргопольской ширинке. Тема рожаниц представлена там не двумя, а тремя строками, и, кроме того, на ширинке строка с птицами перенесена из верхнего яруса в самый низ нижнего яруса. Но во всех основных элементах обе вышивки сходны.

Орнаментальные строки, на глубокую семантику которых исследователи не обращали внимания, оказались важным историческим источником, раскрывающим магическую, заклинательную сущность вышивок. Они, во-первых, дают нам довольно полный перечень просимого: крупный и мелкий рогатый скот, посевы, птицы, а, во-вторых, многократно обращаются к архаичным рожаницам, идеограммы которых, как дрожжи в тесто, вмешаны в сердцевину этих просьб, выраженных строками, обрамляющими центральную мифологическую сцену.

Древний обычай увешивать убрусами ветви древес придавал, с точки зрения славянина, особую силу вышитым на убрусах изображениям: крупным планом давался мифологический сюжет с такими богинями, как Лада, Макошь, Леля, изображалось их молитвенное обращение к верховному богу неба Роду-Святовиту, а мелкими, старательно вышитыми и тщательно продуманными строками перечислялись те человеческие просьбы, которые составляли сущность магических манипуляций.

Всё это хорошо укладывается в весенний цикл молений о будущей плодовитости всех звеньев славянского хозяйства.

«Макушка лета».

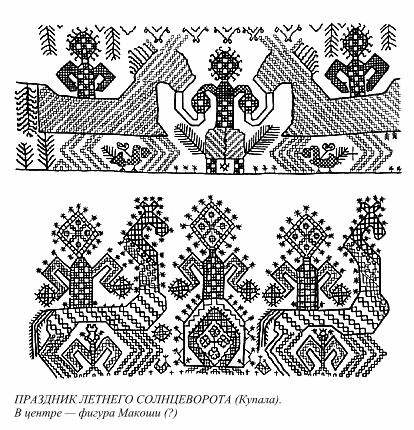

Обратимся теперь к другой группе трёхчастных композиций, выделенной по принципу опущенных рук. Мифологические персонажи здесь на воздевают рук к небу, не упрашивают верховное существо, а указывают на землю, как бы оберегая то, что уже появилось на ней. Правильность такого толкования подтверждается отсутствием перечней просьб, заклинательно-орнаментальных строк в вышивках этого типа. Высказанные весною просьбы уже выполнены, в них уже нет надобности, и строки-перечни исчезли из вышивок (см рис. 137).

Вышивки с опущенными руками центральной фигуры по целому ряду признаков относятся к иным, календарно более поздним, чем разобранные ранее сюжеты. Об этом говорит отсутствие идеограмм яиц – вместо них на тех же местах оказываются маленькие птички; наряду с лошадьми изображаются жеребята. Иногда над конями вышивали изображение рожаницы с двумя антропоморфными фигурками, что также говорило о завершении процесса воспроизведения природы. Кроме того, в орнаментике очень видное место занимает колос. Колосья растут у ног коней, свешиваются сверху к главным фигурам, произрастают из бедер или головы центральной женской фигуры. Очень часто между ступнями средней женской фигуры показан тот или иной вариант знака плодородия. На древних петроглифах между ногами рожающих женщин помещали плод, новорожденного оленьца. Здесь этот символ дан в его аграрной форме, иногда в виде ростка.

В полном согласии с перечисленными признаками зрелости летней природы находится ещё один характерный признак этой серии вышивок – подчеркнутое изобилие солнечных знаков, соответствующее разгару лета, апогею солнечного хода в момент летнего солнцестояния. На многих вышивках головы всех трёх фигур представляют собой как бы солнечные диски, пламенеющие лучами во всех направлениях.

Характернейший солнечный знак – круг с крестом внутри – очень часто изображается в руках всех трёх персонажей трёхчастной композиции, причем и в правой и в левой руке у каждого. Иногда крупными солнечными знаками бывают украшены кони и срединная женская фигура.