Экологическую опасность представляет ракетное топливо НДМГ (несимметричный диметилгидразин), которым заправляют тяжелые российские ракеты-носители типа «Протон», стоящие на боевом дежурстве межконтинентальные ракеты типа 15А18, 15А35, а также конверсионные ракеты-носители «Рокот», «Стрела», «Днепр» [14, 15]. При падении на землю первые ступени ракет самопроизвольно взрываются, что вызывает рассеяние в атмосферу и разлив высокотоксичных компонентов. Общая площадь таких районов оценивается в 1 млн га.

В бывшем СССР и России в связи с внутриконтинентальным расположением космодромов проблема районов падения чрезвычайно остра. Преобладающая площадь районов падения приходится на внутреннюю часть Евразии. Ситуация усложнилась после распада СССР: значительные территории Казахстана, России (республики Алтай и Коми, Якутия, Архангельская область и др.), Туркменистана, Узбекистана поражены негативным воздействием запусков ракет-носителей, а ресурсов и реальных возможностей для нейтрализации вредных последствий космической деятельности явно недостаточно. На сегодняшний день подобные проблемы существуют и в Китае.

В западных ведущих космических державах (США, Франция) исторически сложилось так, что используются преимущественно районы падения, находящиеся в акваториях морей и океанов (мыс Канаверал, округ Ванденберг, европейский космодром Куру в Южной Америке и др.). Морские районы падения частей ракет-носителей, как правило, находятся за пределами национальной территории государства, осуществляющей запуск. Это снижает негативные последствия, так как, взаимодействуя с перемещающимися воздушными массами, отходы от запусков ракет-носителей пока растворяются и нейтрализуются, а не накапливаются в локальном месте.

К лидерам разрушения земной поверхности и ландшафтов относят сухопутные войска. Масштабные изменения рельефа происходят при проведении боевых учений на местности. Инженерная подготовка учебных театров военных действий требует возведения многочисленных фортификационных сооружений, протяженных траншей, окопов, ходов сообщения и противотанковых рвов. При этом перемещаются огромные массы грунтов, что создает искусственно расчлененный «военизированный» антропогенный рельеф. Большинство военных полигонов в Российской Федерации было построено в середине прошлого века. С ростом технической оснащенности армии потребность вооруженных сил в земельных угодьях постоянного и временного использования продолжает расти. Так, в период Великой отечественной войны мотопехотному батальону (600 человек) требовалось для маневров 16 км2, сейчас – в 20 раз больше. Если учесть, что современные военные учения проводятся на очень больших территориях, то площадь с измененным рельефом может достигать тысяч км2 [82].

О возможных масштабах изменения ресурсной экологической функции литосферы можно судить по старейшему полигону на территории России. Это артиллерийский полигон, построенный в 1930 г. в Нижнем Тагиле. В годы Великой Отечественной войны на нем проводили испытания продукции 182 заводов, вели сборку боеприпасов для фронта. В послевоенные годы деятельность полигона была переориентирована на научно-практическую работу по совершенствованию боеприпасов, отработке новых высокоэффективных систем вооружений. Сегодня ФКП «НТИИМ», работающий в интересах более 100 предприятий России, является межотраслевым научно-исследовательским полигоном национальной значимости и головной организацией по полигонному приборостроению. Он занимает боевое поле площадью 78 км2 [66]. Такие масштабные территории с вековой историей испытаний оружия и боеприпасов даже при проведении рекультивации еще долгое время будут характеризоваться пониженным качеством земель.

1.2 Нарушение геодинамической экологической функции литосферы

Геодинамические экологические функции литосферы отражают ее способность влиять на состояние биоты, безопасность и комфортность проживания человека через природные и антропогенные геологические процессы и явления. Их развитие в природных условиях связано с внешними космическими факторами и со сбросом (разрядкой) напряжений в геофизических полях Земли, а воздействие геологических процессов на биоту – с перемещением вещества земной коры и преобразованием рельефа [81].

Военные действия включают передвижение войск, создание фортификационных сооружений (окопов, противотанковых рвов, блиндажей и т.д.), боевые действия по уничтожению противника (бомбардировки, запуски ракет, взрывы), испытания оружия. При этом активизируются геологические процессы, изменяется рельеф, состав и структура пород. В зависимости от длительности и мощности военных мероприятий изменяются интенсивные и экстенсивные геологические процессы, связанные с внутренними (эндогенные геологические процессы) и внешними (экзогенные процессы) силами Земли. Эти изменения негативно сказываются не только на безопасности проживания людей, но и на условиях существования всего живого.

Наибольший ущерб природе нанесен войнами XX-XXI вв., что вызвано разработкой мощнейших видов вооружения. Новые типы взрывчатых веществ дают взрывы огромной мощности, пушки стреляют под большим углом и с большей дальностью, снаряды падают на землю, глубоко проникали в почву. Дальнобойность орудий увеличилась настолько, что они стали стрелять по невидимой цели. Неминуемое увеличение рассеивания снарядов приводит к стрельбе не сообразно целям, а сообразно площадям. В связи с изменением боевых порядков войск на смену разрывным бомбам гладкоствольных орудий пришли шрапнель и гранаты (артиллерийские, ручные, винтовочные и др.). Обычные фугасы дают огромное количество осколков, что является дополнительным поражающим фактором, губящим не только врага, но и природу. Авиационные бомбы также имеют большое рассеивание и проникают в почву глубже, чем артиллерийские снаряды того же веса.

Каждый килограмм взрывчатого вещества обычной бомбы вызывает разрушение экосистемы на площади 12,5 м2. Размеры воронок, образуемых авиационными бомбами, зависят от глубины взрыва и состава пород в приповерхностной зоне. При взрыве бомбы мощностью 3 т в тротиловом эквиваленте размеры воронок в супесях и суглинках составляют 3 м в глубину и 25 м в диаметре, в вулканическом песке – 7 м в глубину и 20 м в диаметре, в торфах – 15 м в глубину и 5 м в диаметре.

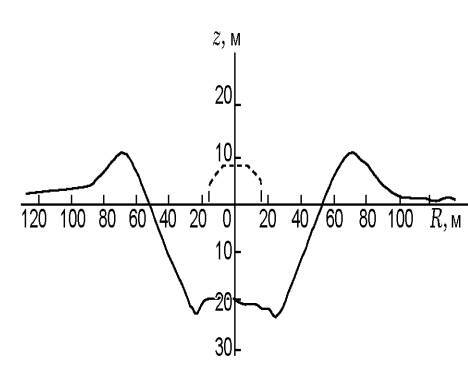

Статистический анализ экспериментальных данных о размерах воронок химических и ядерных наземных взрывов с сопоставимыми высотами центра тяжести и тротиловыми эквивалентами (1÷5000 и 300÷14300 т соответственно) показал, что с уменьшением приведенной высоты ядерных взрывов приведенные размеры воронок возрастают и приближаются при заглублении заряда к характерным для взрывов взрывчатых веществ, оставаясь при этом значительно меньше. С увеличением глубины взрывов различия в механическом действии ядерных и химических взрывов уменьшаются. Зависимости параметров воронок от тротилового эквивалента при крупномасштабных наземных взрывах согласуются с принципами энергетического подобия и в пределах погрешности измерений не зависят от силы тяжести [2]. На рисунке 3 показаны фотография и характерный профиль воронки наземного взрыва взрывчатого вещества. В работах [1, 95] представлены некоторые результаты исследований параметров воронок при крупномасштабных наземных взрывах, проведенных на различных испытательных полигонах. Мощность взрывов (даже не ядерных) современных боеприпасов такова, что высокоточные удары по технической инфраструктуре приводят к значительным экологическим последствиям.

Рис. 3. Фотография наземного взрыва взрывчатого вещества с тротиловым эквивалентом 5 000 т и профиль воронки (радиус воронки по свободной поверхности 55 м, радиус воронки по навалу 70 м, радиус навала грунта 360 м, радиус разлета кусков породы 1 500 м, глубина воронки от свободной поверхности 21,4 м, объем воронки по свободной поверхности 120000 м3, штриховая линия – заряд)