Мои родители в детстве ещё учились читать по-еврейски, и когда я только начал сам учить язык и посещать синагогу, мать, которая к тому времени всё забыла, как-то раз поразила меня тем, что в ответ на какое-то моё пренебрежительное замечание насчёт её языковых познаний смогла абсолютно безошибочно и без всякой подготовки продекламировать мне «Шма Исраэль», главную еврейскую молитву, включающую шесть стихов из Второзакония, – не имея, впрочем, ни малейшего представления, о чём там речь. В раннем детстве отец по еврейскому обычаю научил её читать эту молитву на сон грядущий, и через сорок лет она по-прежнему легко слетала с её языка.

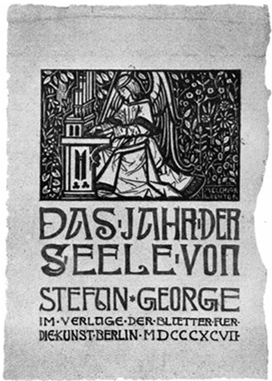

В мои девять лет, то есть в 1906 году, мы переехали с Фридрихсграхт в более просторную квартиру на Нойе Грюнштрассе, 26, на другом берегу Шпрее, в нескольких минутах от прежнего жилища. Прямо напротив нашей квартиры был вход в здание «Прихода св. Петра», окружённое довольно большим садом. В 1946 году, когда большинство домов на этой улице были разрушены бомбардировкой, я ещё нашёл этот вход с сохранившейся на нём табличкой. Рядом находился дом типографии Отто фон Холтена с внушительным фасадом и чрезвычайно изящной табличкой. Так я впервые, и совершенно того не сознавая, соприкоснулся с тем местом, где были напечатаны творения Стефана Георге и авторов круга «Листков искусства». Когда в 1913–1914 годы прочитал стихи Георге, иные из которых и теперь производят на меня глубокое впечатление, я стал разглядывать этот дом с особым интересом. Тогда я, прогуливаясь по Моренштрассе, заметил на витрине знакомой букинистической лавки Гзеллиуса первое публичное издание «Года души», которое чем-то – возможно, своим названием – привлекло моё внимание. Я тут же его купил, и это стало моей первой встречей с поэзией Стефана Георге. Потом я купил ещё несколько его книг, одну из них, «Звезда союза», – сразу по выходе в начале 1914 года. Эта книга, когда я перечитал её восемью годами позже, за исключением нескольких чудесных стихов привела меня в такую ярость, что я выкорчевал её из моей библиотеки и подарил своему кузену Хайнцу Пфлауму, очень симпатизировавшему школе Георге. Однако многое из «Года души», «Ковра жизни» и «Седьмого кольца» навсегда осталось со мной.

Титульный лист поэтического сборника Стефана Георге «Год души». Берлин, 1897

В нашей новой квартире, где я в итоге провёл бо́льшую часть моей берлинской жизни, я, разумеется, уже не мог развлекаться плеванием вишнёвых косточек через всю набережную прямиком в Шпрее. В остальном же переезд не принёс особых изменений в окружающую нас городскую среду. Моя школа, точнее, Луизенштадтская реальная гимназия на Себастианштрассе, где я в течение следующих девяти лет еженедельно проводил по четыре часа за изучением латинского языка, осталась прежней. Гулять я ходил неподалёку, в Бранденбургский парк, где в то время как раз комплектовался Бранденбургский музей, и там вместе со своими ровесниками играл в шарики. Напротив, на Инзельштрассе располагался не то дровяной, не то угольный склад какой-то фирмы, и на её дощатом заборе можно было прочесть разные надписи вроде «Густав дурак» или что-то подобное. Берлинский диалект в этом квартале оставался ещё абсолютно нетронутым и влёк меня тем сильнее, что использовать его за нашим семейным столом строго запрещалось. Но я сохранил Берлинский выговор во всех превратностях своей жизни.

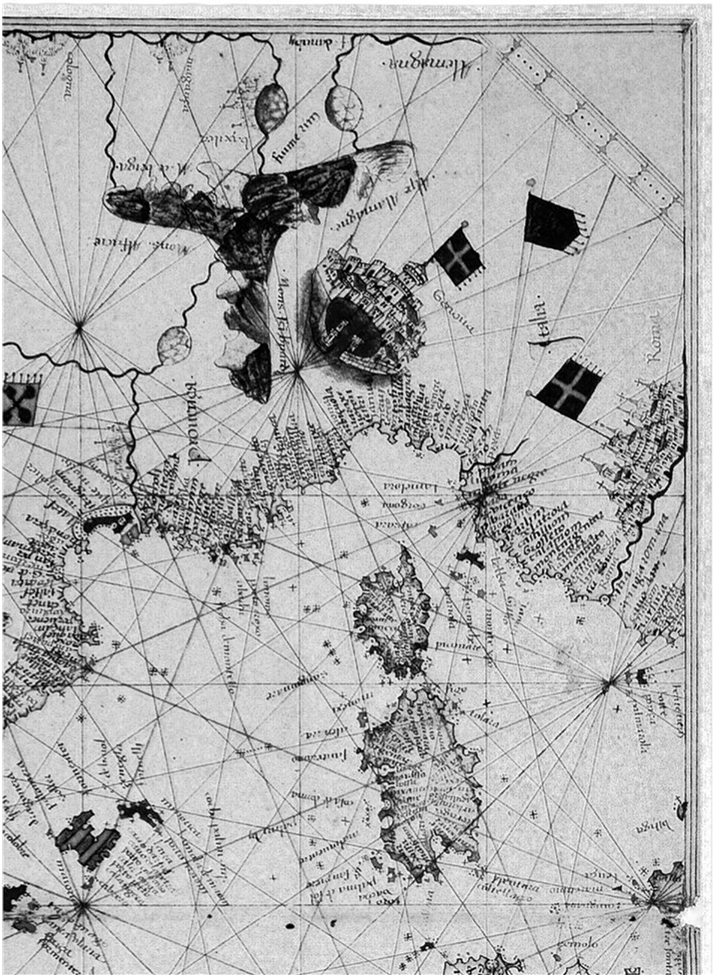

Часто, когда игра надоедала, я проходил короткое расстояние от парка до набережной Шпрее, того места, что напротив станции метро Яновицбрюкке. Отсюда отправлялся экскурсионный пароходик в сторону восточных окраин Берлина, таких как Грюнау. Но меня притягивало не это, а возможность подолгу разглядывать поезда дальнего следования, которые на довольно медленной скорости проезжали мимо станции, но таблички на их вагонах я, при всём моём хорошем зрении, никогда не мог разобрать, глядя через Шпрее. Меня околдовывали диковинные географические названия, которые я потом, уже дома разыскивал в нашем большом семейном атласе Андреэ[8]. Конечные станции зачастую выделялись более крупными буквами, чем промежуточные, поэтому такие названия, как «Хук-ванХолланд», «Эйдткунен» и порой встречавшийся на скорых поездах «Освенцим» стали мне хорошо знакомы, при том что я тогда не имел понятия, что за этим чуждым для уха именем пограничной станции между Верхней Силезией и Галицией скрывается не что иное, как Аушвиц. Я не мог насытиться видом этих поездов и этих названий, которые олицетворяли для меня магию далёких стран. Мне было тогда десять или одиннадцать лет.

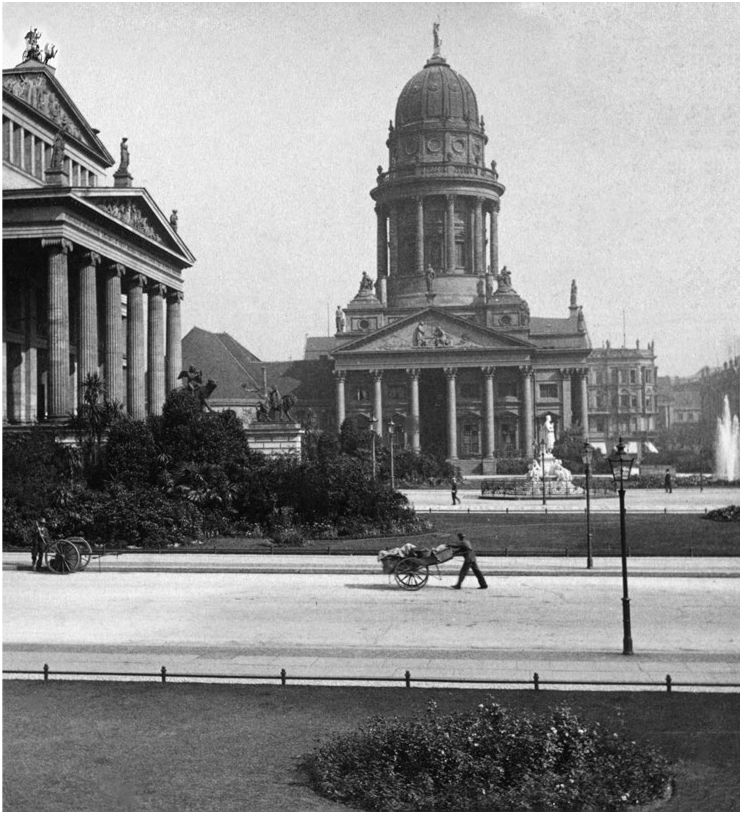

Памятник Шиллеру на фоне Французского собора, слева – Королевский театр. Берлин, Шиллерплац. 1910-е

Обедали мы в половине второго, и отец настаивал, чтобы никто не опаздывал. Школа заканчивалась в час, и в летние месяцы у меня оставалось пять-десять минут, чтобы успеть заскочить в кондитерскую лавку, где за пять пфеннигов я покупал порцию мороженого, проложенную между двумя вафлями. Отцу, заботясь о его здоровье, часто подавали отдельные блюда, и, в зависимости от их содержимого, он один выпивал стакан красного или белого вина. Денежные дела за столом никогда не обсуждались. Этой темы просто не существовало. Никому не приходило в голову завести речь о типографии или о нашем финансовом положении. Мы лишь знали, сколько нам полагается карманных денег на две недели и сколько нам дадут на школьные экскурсии. Один-единственный раз отец поразил нас своим замечанием, что прошедший год принёс хорошую прибыль. И только с началом войны, в 1914 году родители стали обсуждать деловые вопросы в нашем присутствии, но к тому времени мы стали старше и изрядно повзрослели.

Карта из факсимильного издания атласа Андреэ Бенинкаса. Фрагмент

Театр Шиллера. Берлин, угол Грольман-штрассе и Бисмарк-штрассе.

Ок. 1910. Почтовая открытка

Фрици Массари. 1916

В мои одиннадцать или двенадцать лет мать впервые привела меня в театр Шиллера, чтобы по обычаю, принятому в еврейских семьях, показать мне какую-нибудь из шиллеровских пьес. В моём случае это был «Вильгельм Телль». Я живо помню празднование шиллеровского юбилея в 1909 году в Немецком театре, где Йозеф Кайнц в переполненном зале даже не декламировал, а «исполнял» «Песнь о колоколе». Родители позаботились о том, чтобы мы все своими глазами увидели это торжество, надеясь, что оно произведёт на нас сильное впечатление. На меня, однако, это представление не оказало сильного эффекта, я и вообще остался в высшей степени равнодушен к театру.

Я прочёл немало театральных драм (например, всего Ибсена и большинство пьес Стринберга), но никогда не испытывал потребности увидеть их на сцене. Моя мать, которая буквально бредила театром, иногда отправляла меня в Шиллер-Театр-Ост на Валльнерштрассе, где шли пьесы Шиллера, Гёте и Клейста. Пару раз я побывал в театре Талия, в минутах ходьбы от нашего дома, в котором давали преимущественно оперетты. Там за несколько лет до начала Первой мировой войны я увидел восходящую звезду Фрици Массари в одной оперетте, единственной, что я посетил в Германии до моей эмиграции. Но это не значит, что я совсем не был знаком с популярными опереттами, которыми в то время все увлекались. Они помимо моей воли вливались мне в уши из граммофонов, с оркестровой музыкой на катке в Ботаническом саду на Потсдамер Штрассе или в ледовом дворце рядом с Байрише плац. Моя память отличается невероятной восприимчивостью к вещам излишним (до сих пор мне, к сожалению, свойственной), так что я и теперь могу мурлыкать про себя песни времён гимнастического клуба, которые мы распевали, маршируя на занятиях. К несчастью, мне так и не довелось встретить ангела, который заменил бы в моей памяти все эти и им подобные запасы на нечто более насущное. Среди множества магических рецептов, которые я изучил в своей жизни, я не нашёл ни одного, который помог бы мне совершить подобный обмен.