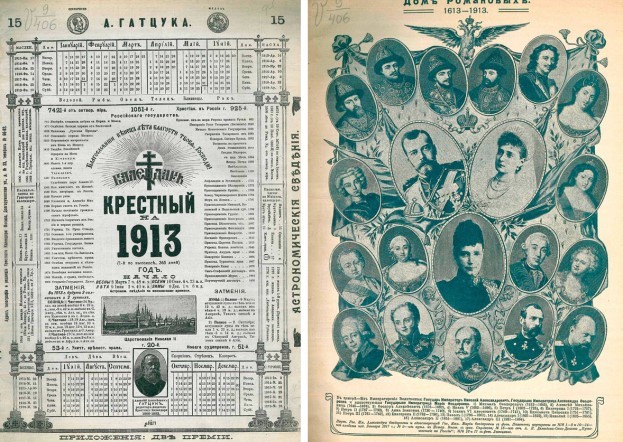

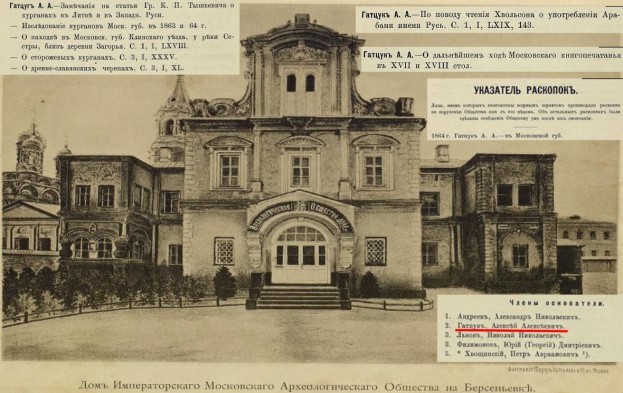

Вы не подумайте, что Алексей Алексеевич всецело отдался издательской деятельности и единственно, что его отвлекало от работы – это бой кремлёвских курантов на Спасской башне Московского Кремля. Он был членом Московского археологического общества. А общества этого рода были во многих крупных городах империи. Съезды этих обществ, в отличие от съездов КПСС, проводились в разных городах. Например, в период, когда И.И. Ясинский даёт характеристику своему начальнику (по тексту выше), господин Гатцук прибывает с очередного съезда, проходившего в Казани. Но примечателен первый съезд, проходивший в Москве в 1869 году. На нём одной из рассматриваемых тем был вопрос «О происхождении слова Русь». Доклад делал господин Д.А. Хвольсон. Он будет в моём Словаре, хотя может быть к тому времени, когда я буду изучать список интеллигентов на букву «Х», я его исключу из списка. Вы спросите меня – «За что такая прискорбная участь?». Отвечаю, – он не смог поставить окончательную точку в вопросе о происхождении слова Русь. И наш герой, Гатцук, подтверждение этому. Он вступил в полемику, которая продолжается до сегодняшнего дня, только другими, современными членами, не знаю только каких обществ. На одиннадцатом съезде Археологических обществ 1899 года в Киеве, в том же составе с небольшой корректировкой, (вы, полагаю уже догадались, что нашего героя уже не было на белом свете уже восемь лет) вновь поднимался этот вопрос. И опять пролёт. Единого мнения не было.

Последнюю строку автора, хотя можно и все, я оспорю. Возможно, чтобы не вырисовывать некоторые детали, несущественные для сюжета картины, он может спрятать за что-то уже нарисованное. Например, в картине «Пушкин в Михайловском» художник спрятал картину за стол. Не Пушкин же не нашёл времени в своей скучной и однообразной изо дня в день ссылке в родовое псковское имение, чтобы повесить картину. Тем более, хоть какие, но мужички ещё оставались в его Михайловских владениях. Мог бы приказать, если у самого руки не из того места росли. Подвёл художник поэта. Но на эту деталь на картине я обратил внимание только, когда прочитал строку четверостишия – «Лишь доказал, что слаб он для борьбы с рутиной». Может это какая-то задумка Николая Николаевича? Вряд ли, хотя!? – я оставлял в своей первой части словаря мой адрес электронной почты. Пишите своё мнение. Лучшие объяснения, на мой вкус, я опубликую в новой редакции своего словаря, конечно, с указанием автора.

Хотя в картине «Пётр I допрашивает Царевича Алексея в Петергофе», художник вырисовывает аж две картины пейзажа, что по склонностям претит его творческому амплуа. Картины на историческую, религиозную тему – да. Пейзажи он оставляет писать Левитану, Саврасову и Шишкину. А разбросанные бумаги по полу (в рассматриваемых нами обеих картинах) – разве это можно назвать избеганием художником рутинной работы. Хотя в картине допроса царём сына они не уместны. Обе фигуры кажутся спокойными. Поднять бы Алексею в согбенной позе уроненные папой бумажки. И, возможно, этот разговорчик не закончился бы «посадкой» сыночка на кол.

Хотя Николай Николаевич не был плодовит, не вскидывайте брови любезный читатель, я имею в виду плодовитость в прямом, физическом смысле, но имел постоянную нехватку денежных средств для безбедного проживания. Маковскому и Серову в этом вопросе был не чета. Всего два сына, умудрившихся в зрелом возрасте жениться на своих двоюродных сёстрах. Поэтому экономил на отказе использовать в написании своих картин натурщиц и натурщиков. Но им был найден трудоёмкий, но дешёвый способ выходить из столь щекотливой ситуации. Ещё, учась в академии художеств, он обнаружил в себе задатки скульптора. Этим он воспользовался позже. В качестве натуры он лепил из глины прообраз человека, предполагаемого прописать на картине. Скульптурный шедевр ему был не нужен. А вот светотени на скульптурном ваянии позволяли ему переносить их на холст. Хитро, трудоёмко, но практически бесплатно. Два ведра, ну, три с натяжкой, купил или сам накопал, если недалеко. Вылепил. И дожидаться не надо пока высохнет. Поставил полученный «шедевр» под свет, исходящий из проёма окна, нужным образом. И малюй «натуру».

Портреты, основная статья дохода художника, – здесь вообще никаких проблем. Заказчик сам является натурой. И глины не надо. Хотя для портрета Л.Н. Толстого всё же лепил. И это понятно. Натурные зарисовки могут отвлекать великого, занятого человека. Потомки (не только писателя, берите шире) могут не простить художнику такую не заботу. Писателю вдруг время схватиться за перо, а он манекеном восседает на кресле. А то, что Лев Николаевич в это время был чрезвычайно занят, я нашёл подтверждение в Полном собрании сочинений писателя, т27, стр. 714. В октябре 1890 года (стараюсь быть точным и неопровержимым) Толстой получает по почте статью «Диана» из Америки об отношениях между полами. «Третьего дня был доктор Богомольцев (какая подходящая фамилия по случаю перевода статьи с интимным содержанием текста), и я с ним переводил статью «Диана» о половом вопросе очень хорошую. Вчера ее изложил и нынче поправил во время сеанса с Ге». Статья, о которой писал Толстой, называлась так: «The twain shall be one flesh». Diana, a psycho-physiological essay on sexual relations for married men and women». Burns and Company. New-York. «И будут два в плоть едину». Диана, психа физиологический очерк о половых отношениях, для вступивших в брак мужчины и женщины». «И будут два противоположных пола в половой любви едины» – моя интерпретация перевода. Интерпретэйшен даёт мне возможность это сделать. Льву Николаевичу чуть за шестьдесят. Есть порох ещё в пороховницах. Не весь ещё разошёлся. Горят искорки в глазах у писателя. Скульптор-художник и так елозит глину, и этак. Не получается искру в глазах писателя запечатлеть во влажном, липком месиве лепнины. Аж лысина вспотела у творца. «Утрись, браток, упрел уж ты давно» – глаголит, чуть с усмешкой, Толстой-натурщик с кресла своего.

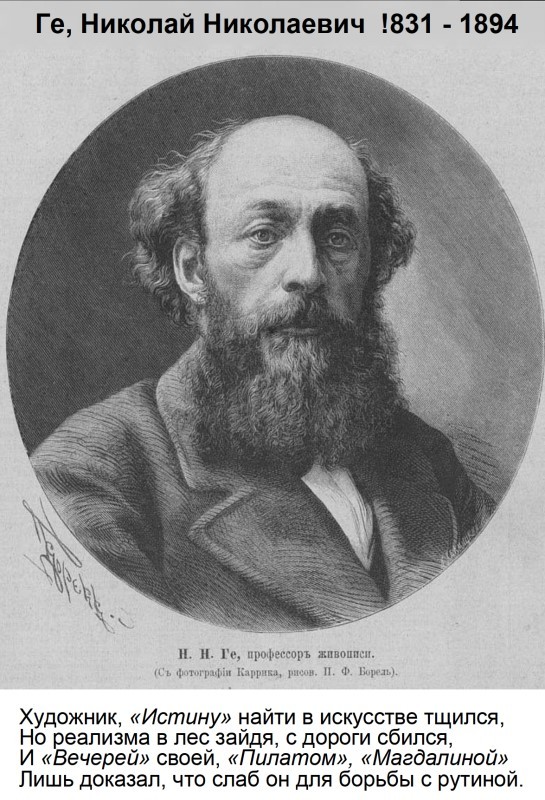

Автопортрет художника – признанный шедевр общественностью. А у кого автопортрет не шедевр? Только лишь, подчеркну, по-моему, у Ван Гога с обрезанным ухом с автопортретом не всё красиво. И то шедевр, раз миллионы в иностранной волюте стоит. Уточнили мне сейчас – десятки. Но в данном случае я под шедевром имею в виду не манеру исполнения картины, а сам образ художника на картине.

Сейчас размещу для показа несколько картин художника. Настало время объяснить читателю, почему я не использую современные цветные фотографии картин. У меня достаточная коллекция своих, собственных фотографий. Но время суровое в плане использования своего контента. Всюду можно нарушить чьи то авторские права. Поэтому я использую в качестве материала для своей книги изображения, размещённые в книгах, журналах, газетах, изданных столетней давности. А с цветными изображениями это редкость. Но есть и плюс – новый взгляд, порой неповторимый, на цветное изображение в чёрно-белом исполнении. Творчество импрессионистов, у меня их не будет в моём словаре, и авангард, но он уже 20 век, в чёрно-белом исполнение жутко проигрывает. А академическая классика – ОК!!!