Маршал, не зная нынешнего нахождения Императора, объяснил, где находится квартира штаба корпуса Даву и мило улыбнувшись, рысью ускакал со свитой к разноцветной толпе, стоявшей в конце улицы.

Даву встретил парламентёра с угрюмой, недружелюбной гримасой на лице. «Отдайте мне письмо, я его сам передам Императору» – проскрипел французский маршал. На ответ Балашова, что ему велено Государём передать пакет лично в руки Наполеону. Маршал, не меняя тональности в голосе, возразил: «Всё равно! Вы здесь не у себя, делайте то, что от вас требуют». Балашову пришлось смириться с требованиями недружелюбного маршала.

Только 18-го июня(30) поступило приказание отправить его к Наполеону в Вильну. Его привезли на квартиру Бертье, и в следующий же день, Наполеон, прислав за ним своего каммергера, графа Тюреня, принял нашего генерала в своем кабинете. По иронии, комната оказалась той же, в которй Александр I пять дней назад давал ему поручение. Обстановка комнаты была та же. На своем месте стоял стол в стиле Людовика XVI и мебель красного дерева. Только император был другой.

Любопытное освещение беседы Наполеона с Балашевым (он же Балашов) дает французский историк Вандаль. По его словам, французский император решил принять русского посла для того, «чтобы поощрить на будущее время посылку новых парламентёров, и поддержать, несмотря на войну, возможность последующих свиданий между монархами, чтобы Александр при первом же смятении своей души, после одного или двух проигранных сражений, знал, куда ему обратиться для капитулирования и передачи мирных и покаянных предложений. В то же время желая, приблизить другими способами этот момент беспомощности, он решил проявить пред Балашевым безграничную уверенность в себе, непоколебимое доверие к своим силам. Предполагая испугать русского видом своих сил и средств, он решил придать своей вежливости тон подавляющего превосходства».

Ниже по тексту приведу некоторые цитаты из аудиенции, данной Наполеоном Балашову в Вильно. «Со времени Петра I, с того времени, как Россия – европейская держава, никогда враг не проникал в ваши пределы, а вот я в Вильне, я завоевал целую провинцию без боя. Уж хотя бы из уважения к вашему императору, который два месяца жил в Вильне со своей главной квартирой, вы должны были бы ее защищать! Чем вы хотите воодушевить ваши армии, или, скорее, каков уже теперь их дух? Я знаю, о чем они думали, идя на Аустерлицкую кампанию, они считали себя непобедимыми. Но теперь они наперед уверены, что они будут побеждены моими войсками». «Генералов хороших у России нет, кроме одного Багратиона. Беннигсен не годится: как он себя вел под Эйлау, под Фридландом! Я слышу, что император Александр сам становится во главе командования армиями? Зачем это? Он, значит, приготовил для себя ответственность за поражение. Война – это моё ремесло, я к ней привык. Для него это не то же самое. Он – император по праву своего рождения. Он должен царствовать и назначить генерала для командования». "После того как Александр был побит при Аустерлице, после того как он был побит под Фридландом, – одним словом, после двух несчастных войн, – он получает Финляндию, Молдавию, Валахию, Белосток и Тарнополь, и он еще недоволен».

«Я сделал большие приготовления, и у меня в три раза больше сил, чем у вас. У вас пехоты 120 тысяч человек, а кавалерии от 60 до 70 тысяч. Словом, в общем меньше 200 тысяч. У меня втрое больше».

На прощание с генералом Балашовым, Наполеон распорядился:– «Готовы ли лошади для генерала? Дайте ему моих, ему далеко ехать», намекая на значительное отступление русских армий за время исполнения Балашовым парламентских функций.

После убытия генерала Балашова из Вильно, Наполеон, подытоживая свою встречу с парламентёром Александра пишет в своих записках:– «Несколько дней спустя по моем вступлении в Вильну, император Александр прислал ко мне своего генерал-адъютанта Балашова… и требовал, чтобы мы возвратились за Неман…, решившись победить или умереть, но не вступать в переговоры, пока хоть один вооруженный иностранец будет попирать землю русскую. Эта решимость – величественна. Я приобрел уже столько выгод, что, казалось, должно было опасаться раздражать меня подобным предложением. Я дал почувствовать Балашову, что мне нельзя добровольно отказаться от плодов моих действий и возвратиться неуверенным в заключении мира… Для меня важно было достигнуть Двины, тогда мне удобнее было бы вступить в переговоры и требовать гарантий. Я приписывал поступок Александра желанию выиграть время, чтобы соединить рассеянные русские силы… Нашлись наивные люди, которые предполагали, что, приехав неделею раньше, Балашов успел бы восстановить мир, что русские отступили бы за Двину, а я за Неман, что город Вильна был бы объявлен нейтральным, и что новые соображения произвели бы новый переворот во вселенной. Все эти фразы очень звучны… Но разве можно предполагать, чтобы русские решились очистить Литву, когда 400.000 врагов стояло на берегах Немана? Какая держава, не потерявшая еще чувства собственного достоинства, решилась бы оставить свои области для исполнения нашей прихоти, – и какие при этом области? Ту самую Польшу, из-за которой началась война и которая восстала бы, видя, что русские очистили ее, чувствуя себя слабыми… Александр очень хорошо знает, чего требует от него слава, благо государства и память Екатерины, великой бабки его, чтобы решиться на подобное действие… Как бы то ни было, но возвращение Балашова в Дриссу не только не водворило мира, но, напротив, казалось, подало знак к самой упорной войне».

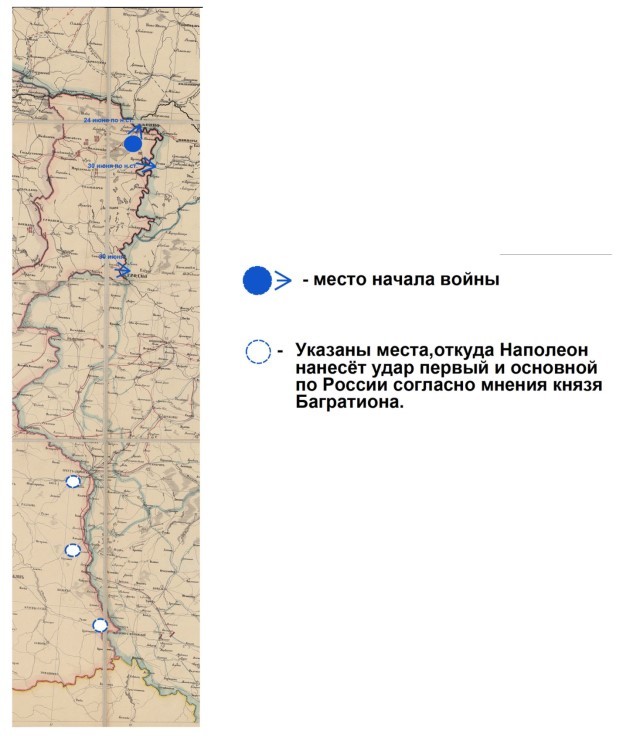

В день начала войны, князь Багратион, не зная, что она уже развязана в 4 утра Наполеоном, представляет Военному министру свои рассуждения о месте вероятного нанесения удара противником: «Я не могу думать иначе, как неприятель до сих пор делает одну лишь демонстрацию, и что его точное стремление не должно быть на те пункты, где его более ожидаем (моё дополнение- Гродно-Ковно). Его выгода непременная разделить наши силы и он, по мнению моему, будет стараться воспользоваться сим, как имел честь докладывать выше, у Устилуга, Влодавы и Бреста. … Неприятель не может не видеть, что при действительном впадении его в границы наши, чем он ближе будет к морю, тем более рискует быть отрезанным и истребленным. Из чего заключить следует, что сосредоточие сил неприятельских между Гродно и Ковно есть не что иное, как желание отвлечь наши силы от пунктов настоящих его стремлений».

Князь Багратион до последнего шанса быть поддержанным Государём, предлагал нанести упреждающий удар его армией и корпусом ген. Платова по направлению Белосток-Варшава. При непосредственной поддержке 3-ей армией, наносящей удар Брест-Варшава.

Но согласно военной доктрине, разработанной до начала войны, в случае нанесения первого удара по 1-ой армии, 2-ой армии предстояло отступать по направлению: Слоним-Несвиж-Минск-Борисов.

Князь Багратион, командующий 2-ой армией, получив весть о начале войны, в очередной раз уточняет с Военным министром путь своего отступления. В рапорте от 26 июля (14 июля по стар.ст.) он выкладывает свои расчёты: «Я считаю долгом поставить для соображений вашего высокопр-ства следующее примечание моё на пространство к пунктам предписанного мне отступления. Неприятель имеет от Ковно до Вильны 102, от Вильны до Минска 200 верст, от Минска до Борисова 75, итого 377. Если же от Вильно возьмёт путь по прямой дороге весьма удобной для переходу войск, оставя Минск вправе, то имеется до Борисова 321, следовательно менее моего тракту 18 верст. Ибо от Волковыска (от автора – находился штаб 2-ой армии) до Слонима 59, до Несвижа от Слонима 100, а от Несвижа до Минска 105, а от Минска до Борисова 75, а всего 339». Из расчётов князя понятно, что выход на Минск и Борисов подразумевает его армии бой, а возможно и крупное сражение ещё до объединения обеих армий.