Маргарита Мастеркова-Тупицына

Лидия Мастеркова: право на эксперимент

Памяти Владимира Немухина

Книга издана при поддержке Музея AZ и лично Наталии Опалевой

© Margarita Tupitsyn, 2022

© Фотографы, 2022

© Андрей Кондаков, макет, 2022

© Музей современного искусства «Гараж», 2022

Введение

Эта художница <…> должна быть кем-то вроде героини как для феминисток, так и для независимых по духу и действиям.

Синтия Надельман, Artnews, 1983

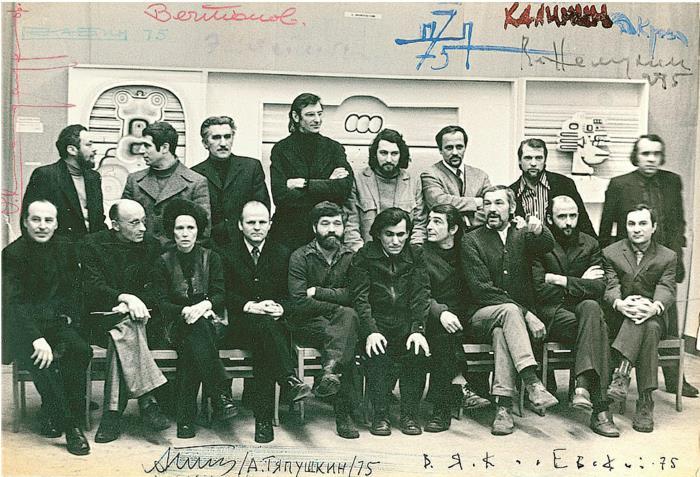

В контексте гендерного равенства, провозглашенного в период большевистской революции и последующего появления «великих художниц» в авангардных кругах, вопрос, поставленный американским историком искусства Линдой Нохлин в ее нашумевшем эссе «Почему не было великих художниц?», казался неуместным. Однако в 1971 году, когда эта статья была напечатана, политический климат и социальная атмосфера в Советском Союзе кардинально изменились, делая заданный Нохлин вопрос более релевантным. К тому времени в официальном арт-мире женщины-художницы могли обрести голос, будь они готовы принять или взять на вооружение маскулинную позицию, препорученную трудящимся женского пола вышестоящими инстанциями. Возникшие в результате этих усилий режимы сигнификаций сделали советский художественный мир еще более непривлекательным для женщин и вернули их к дореволюционной ситуации. Как рассказывала авангардистка Валентина Кулагина в своих дневниках, охота высокопоставленных чиновников от культуры за художницами продолжалась даже в 1930-е годы[1]. В послевоенный период отстоять свою позицию представлялось возможным, только будучи членом неофициальных кругов, принадлежность к которым, по словам художника Свена Гундлаха, требовала определенной смелости: «Быть альтернативным художником – редкая и опасная профессия. Это как охота на львов»[2]. Лидия Алексеевна Мастеркова выбрала именно эту редкую профессию и в результате обрела особенный статус в истории послевоенного русского искусства. Этот статус убедительно демонстрируют исторические групповые фотографии московских неофициальных художников, где Лидия неизменно нарушает (или подвергает сомнению) тотальность мужского контингента, демонстрируя, что «альтернативная художественная среда [была] столь же фаллократична, как и официоз»[3]. [Илл. 1]

Илл. 1. Участники выставки в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ. 1975.

Фото: И. Пальмин. Архив Игоря Пальмина

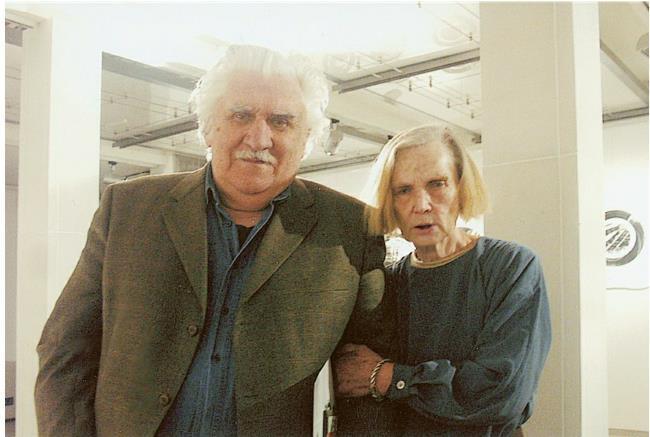

Несмотря на такие сложные социокультурные условия, Лидия была замечена на ранней стадии своего творчества, как ни странно, официальным искусствоведом Ильей Цырлиным, который в 1961 году устроил ее первую персональную выставку в бывшем особняке Федора Шаляпина. Парадоксально, но вторая и последняя ее выставка «Из Франции в Россию» прошла в Москве только в 2006 году, за два года до смерти, и не в музее, а в коммерческой галерее «Кино». Реакция критиков, которая по понятным причинам отсутствовала в случае неофициальной выставки у Цырлина, заслуживает внимания. В основном газетные журналисты реагировали на выставленные в «Кино» работы французского периода в привычном постсоветском формате героизирующих, но, как правило, бессодержательных эпитетов в адрес нонконформистов. В случае Лидии коллекция заголовков включает в себя «революционерку-эмигрантку», «раскольницу», «убежденную маргиналку», «ярчайшую звезду» своего поколения, которая, несмотря на все регалии, малоизвестна «для профессиональной критики и для широкого зрителя». Как ни странно, но ее французский период, доступный специалистам (в отличие от московских работ и архивов, раскиданных по всему миру), еще более близок к нулевой степени познания. Его называют «белым пятном спрятанного от нас творчества», которое обещают «ликвидировать»[4]. Сразу напрашивается вопрос: почему спустя двадцать лет после начала перестройки в стране с достаточным количеством искусствоведов, набивших руку на абстракциях русского авангарда, отличающегося талантливыми и сильными художницами, не нашлось желающего написать книгу «о ключевой фигуре, единственной художнице которую можно назвать великой применительно к той эпохе [1960-1970-е] <…> [и которая] держит канон на своих плечах»[5]. К этому можно прибавить мнение Ильи Кабакова, назвавшего Лидию (вместе с Владимиром Немухиным) «крупными художниками <…> [которые] очень важны для понимания атмосферы 1960-х годов»[6].

Илл. 2. Владимир Немухин и Лидия Мастеркова на открытии выставки Лидии Мастерковой «Из Франции в Россию» в галерее «Кино», Москва. 2006.

Фото: В. Алексеев.

Архив Маргариты Мастерковой Тупицыной и Виктора Агамова-Тупицына (далее – архив М.М.-Т. и В.А.-Т.)

Акцентирование в пресс-релизе галереи «Кино» особенностей характера Лидии, таких как «бескомпромиссность, последовательность, честность и твердость», может служить предупреждением о знакомой всем искусствоведам сложности писать о живых классиках.

Журнальный анонс выставки позиционирует художницу не как тему для «поиска утраченного времени», а как «утраченную» тему для исследования: «Уже с трудом угадываются этапы бескомпромиссной, а иногда даже и героической жизни автора – вторая половина прошлого века слишком быстро уходит в историю… Из легенд, конечно, слова – в том числе и имени Мастерковой – не вычеркнешь»[7]. Ключевым здесь является слово «легенда», сигнализирующее, что творчество нонконформистов вообще и Лидии в частности теряет шанс когда-либо вписаться в мейнстримную историю русского искусства XX века и навсегда останется мифом. Перефразируя название статьи Виктора [Агамова] Тупицына «“Тело-без-имени”: герой своего времени или своего пространства?», могу сказать, что здесь мы имеем дело с именем без тела, где тело, конечно, надо понимать как body of oeuvre[8]. Одним из результатов этого является невозможность составить каталоги-резоне большей части художников-нонконформистов.

Частично это можно объяснить тем, что возрождение свободной арт-критики в России произошло в период процветания на Западе постмодернистского дискурса, сменившего герметичную методологию модернизма и отличавшегося более демократичным интердисциплинарным прочтением культуры. Для критиков-неофитов, мало знакомых с генеалогией модернизма, переход от навязчивого соцреализма (над которым можно было иронизировать) к актуальному и ориентированному на деконструкцию постмодернизму был более логичным и даже авантюрным, чем выяснение болезненных для российских модернистов отношений с авторитарными структурами МОСХа[9]. Тот факт, что критики концентрировались не на форме, а на содержании работ Лидии, подтверждает укоренение именно такого синтезированного подхода в российской арт-критике, и как результат этого генеалогия бескомпромиссного творчества диссидентских модернистов осталась без компенсации.

Будучи воспитанной в лианозовском кругу художников и поэтов, я уехала в США и, получив там искусствоведческое образование, переметнулась в лагерь концептуального искусства и соц-арта. Многие художники 1960-х, включая Лидию и Немухина, были этим разочарованы, а абстракционист Эдуард Штейнберг (которого Вадим Захаров жестко назвал в своей блестящей фотографической серии «Я приобрел врагов» (1982) «припудренным Малевичем») вынес приговор, что Лидия и Немухин меня «плохо воспитали». Можно ли тогда сделать вывод, что, написав эту книгу, я перевоспиталась, в результате чего произошло возвращение блудной племянницы (в соответствии с библейской мифологемой)? Но, если говорить серьезно, то нонкоформисты-шестидесятники практически не имели шансов сделать карьеру в Нью-Йорке в 1970-х и 1980-х. Вот как я это объяснила в одном из интервью: «[В то время модернистское искусство] вышло из моды, а [его] лучшие образцы уже были канонизированы на музейном уровне. Я даже не говорю о минимализме и поп-арте, которые казались более современными, но тоже считались “классикой”. Соц-артисты и концептуалисты имели шанс вписаться в местный контекст, тогда как работы [российских] шестидесятников были музейным искусством, упустившим свое время»[10].