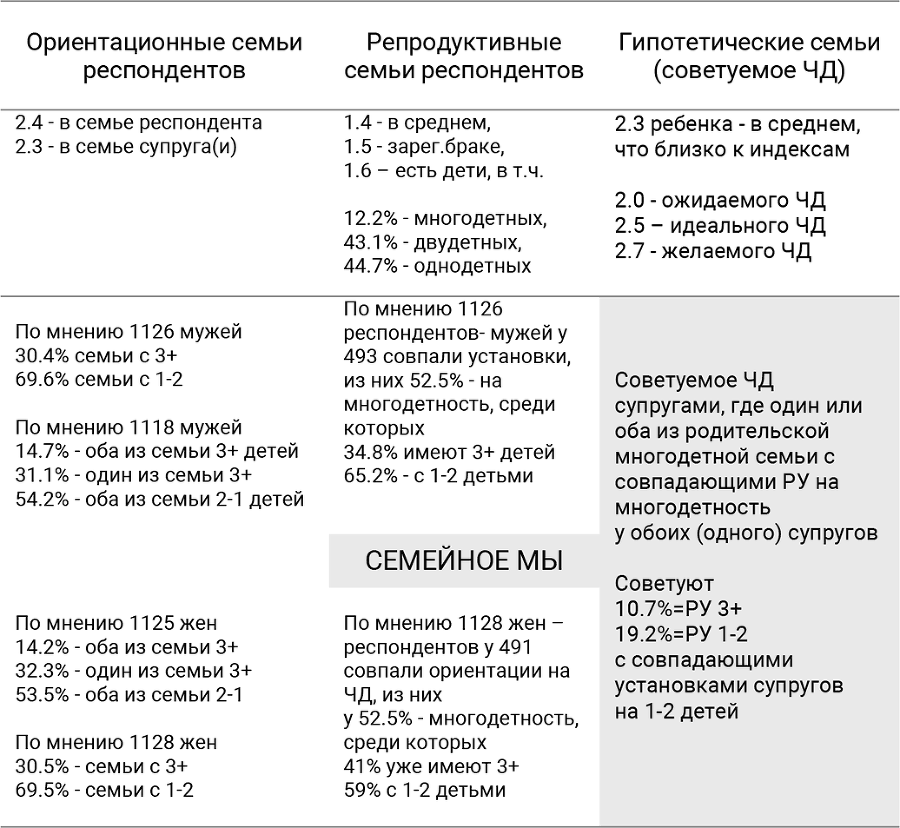

Рассмотрим полученные данные – в семье родителей респондента (напомним, таковых 2489 мужей и жен) в среднем по выборке названо 2,4, а в семье супруга(и) респондента в той же самой выборке называется 2,3 детей. При этом следует учесть, что о семье своих родителей респонденты знают не понаслышке, а из личного опыта 1280 мужчин и 1209 женщин, тогда как о родителях супруга(и) судят скорее со слов других. Любопытно, что респонденты – мужчины (впрочем, как и женщины) в ситуации парного опроса оказываются одновременно и «актором» и «значимым другим», и отсюда идут незначительные расхождения в мнениях об одном и том же объекте суждения. Например, мужья, говоря о детности своей родительской семьи отмечают меньший процент однодетных 18,7 % и двудетных (46,2 %) семей, чем жены, которые в семьях своих родителей указывают соответственно 20,1 % и 48,1 %. При этом мужья фиксируют «у себя» наличие 3 и более детей в 31,8 % случаев, а жены – в 29,9 %. Однако, мужья, говоря о родительских семьях жен отмечают 20,7 % однодетных, 50,3 % двудетных и 26,3 % с тремя и более детьми. Мужья завышают долю малодетности у родителей жены и занижают на 3,6 % – многодетности. Жены также завышают доли с 1-2 детьми у родителей мужа, и занижают на 2,2 % – многодетности. Итак, супруги завышают малодетность в семьях родителей, и занижают наличие 3 и более детей у них, что повлияло на несколько меньшую в среднем детность.

Таблица 1.1. Семейно-детная преемственность трех поколений

Сорокалетние и старше респонденты в родительских семьях своих и супруга, напротив снижают процент малодетности и увеличивают долю многодетности; с ростом образования респондентов увеличивается процент малодетных и заметно снижается доля многодетных семей; состоящие в зарегистрированном браке в сравнении с не состоящими в нем называют меньшее число однодетных родителей своих и супруга(и), несколько большее – многодетных, но лишь в семьях родителей супруга(и). Верующие отмечают меньшую однодетность своих родителей и больше на 3,3 % их трехдетность, тогда как у неверующих больше двухдетных родителей супруга(и) и меньше многодетных на 4,6 %. Имеющие двоих детей до 18 лет отмечают у своих родителей наибольший процент двухдетности 58,5 %, наименьший – однодетности – 14,2 %, и 26,8 % семей многодетных. Респонденты с тремя и более детьми называют соответственно 40,5 % двухдетных семей, 38,6 % – многодетных и 18,5 % однодетных семей, тогда как в семьях супругов соответственно 46,3 % – 29,8 % – 21,0 %. Респонденты с разным доходом =менее 20 т.р. = 20-50 т.р.= свыше 50 т.р. отмечают одного ребенка в семье своих родителей 18,2 % – 19,5 % – 23,8 % (в семье супруга(и) соответственно 18,0 % – 19,2 % – 21,3 %). По самооценке респондентами своего дохода как «ниже среднего – как у всех» – выше среднего» прямая связь однодетности с доходом исчезла применительно к семье своих родителей (вот соответствующие цифры 19,2 % – 19,5 % – 19,1 %) и почти превратилась в обратную связь применительно к родительской семье супругов (20,0 %-21,0 %-17,5 %).

Однако по наличию двухдетной семьи у своих родителей наблюдается четкая прямая связь по самооценке дохода респондентами 40,7 % – 49,0 % – 51,5 % и несколько смазанная по фактическому доходу 43,2 % – 49,9 – 48,9 %. С ростом фактического дохода респондентов называется все больший процент двудетности в семье родительской супруга(и) = 45,1 % – 52,9 % – 54,5 %, тогда как по самооценке дохода связь прямая остается, но не столь четкая 41,9 % – 52,0 % – 51,9 %. Наиболее отчетливо заявила о себе обратная связь между увеличением фактического дохода и дохода по самооценке относительно наличия многодетности в родительских семьях своих и супружеских (37,6 % – 28,3 % – 25,3 % по фактическому доходу и 39,6 % – 30 % – 23,7 % по самооценке дохода по родителям респондента).

Эти пространные суждения потребовались здесь для того, чтобы подчеркнуть, что даже по такому параметру как число детей в родительской семье респондента-мужа и респондента-жены наблюдаются расхождения мнений в выборке, пусть незначительные, но все же несовпадения оценок в супружеской паре. Показательны цифры по доходу, поскольку с ростом его увеличивается уровень притязаний на внесемейные аспекты социального бытия личности. Сопоставления данных по имеющимся уровням дохода с самооценками его свидетельствуют о том, что ценность семьедетности не включается в уровень притязаний нынешних малодетных семей.

Следует отметить, что по мнению 1128 давших ответы жен в выборке имеется 69,5 % малодетных семей (784) и 30,5 % (344) семей с 3 и более детьми, такие же ответы получены от 1126 мужей – 784 малодетных семей и 342 семьи многодетных. Сходство мнений также обнаруживается по ответам жен и мужей относительно того из каких семей они сами. Оба из малодетных семей родителей по мнению 1125 жен – 53,5 %(602), по мнению 1118 мужей – 54,2 %(606); один из супругов из многодетной семьи – 32,3 % (363) и 31,1 %(348); оба из многодетной семьи – 14,2 % (160) и 14,7 % (164).

По мнению жен, совпадающих с мужем по желаемому числу на многодетность (258), считают, что оба из многодетной семьи 21,2 % и 45,8 % – увы, оба – из малодетной семьи (это непоследовательность). Однако, по меньшему числу совпадений на малодетность (223), напротив в 3 раза больше преемственность – 66 % оба из малодетных семей, и в 5 раз меньше нетранзитивность – лишь 8,5 % супругов из многодетных семей родителей. Влияние ведущих социальных норм малодетности здесь налицо, тем не менее наличие нетранзитивности допускает латентное наличие некоего потенциала, предполагающего возможный выход за пределы норматива.

По мнению мужей среди ориентированных на многодетность (257) оба оказываются выходцами из многодетной семьи родителей в 2,5 раза реже, чем из малодетной – 18 % против 46,8 %. Среди ориентированных на малодетность по совпадениям (228), оба вышли из малодетных семей – 63,3 %, т. е. в 6,5 раз больше, чем из многодетных (9,7 %). Надо отметить, что из 784 малодетных семей лишь у 29 % совпали установки мужа и жены на 1-2 детей, тогда как среди 344 семей с 3 и более детьми совпадений на многодетность было больше в 2,6 раза – 75 %. Чем больше фактическое число детей в семьях респондентов, тем больше совпадающих установок супругов на многодетность и наоборот, чем выше сходство установок жен и мужей на многодетность, тем вероятнее их реализация и выше процент семей с тремя и более детьми.

Рисунок 1.3. Общесемейное поведение МЫ как итог согласованного взаимодействия диспозиций индивидуальных Я супругов

(МЫ – зона определения ситуаций, совпадения потребностей, установок и ценностных ориентаций)

Для выяснения степени семейной совместимости супругов наряду с учетом фактической детности был сконструирован индекс согласованности взаимодействий относительно репродуктивных ориентаций. По показателям предпочитаемого числа детей (желаемое, ожидаемое и идеальное число) в каждой отдельной семье рассматривались ориентации супругов и затем распределялись по нескольким группам в зависимости от совпадения – несовпадения ориентаций в паре, причем совпадения на уровне одного ребенка образовывали однодетные ориентации, двоих детей – двухдетные ориентации и троих детей – трехдетные ориентации. В смешанных типах фреймов объединялись несовпадающие ориентации: на малодетность и многодетность. Таким образом, по совпадающим ориентациям выделялись две группировки (по малодетности (1 – 2 ребенка) и по многодетности (3 и более детей)), по несовпадающим – три группировки в пределах малодетности (1–2), многодетности (3+) и еще смешанная группировка (1-2–3+), всего 5 типов.

Как можно объяснять совпадение репродуктивных ориентаций мужей и жен? Прежде всего, это выражение ценностного единства супружества-родительства, отражение семейного МЫ, но без учета ориентаций детей (подростков). Итак, если у супругов совпадение на уровне 3, то, значит, налицо фамилистическая направленность, а если на уровне 1, тогда следует констатировать перевес внесемейных ценностей (совпадение на уровне 2 отражает малодетный образ мыслей, малодетоцентризм).