3. Кант изучает движение песков (как и движение приливов, причины землетрясений и т. д.): В самом деле, не подлежит сомнению, что, хотя на первый взгляд кажется, будто море, постепенно освобождая для суши одни участки, захватывает взамен этого другие, так что в целом не причиняет ей вреда, тем не менее при более внимательном рассмотрении оказывается, что оно обнажает гораздо более обширные пространства, чем те, которые заливает. Море оставляет преимущественно низменности и размывает крутые берега, ибо главным образом они подвергаются его натиску, между тем как низменности противодействуют ему своей отлогостью. Одно это могло бы послужить доказательством того, что уровень моря вообще не повышается во все большей и большей степени, ибо тогда разница была бы всего заметнее на тех берегах, где почва небольшим скатом постепенно понижается по направлению к морскому дну; в таких местах повышение уровня воды на 10 футов отняло бы у суши большую площадь. А так как в действительности дело обстоит как раз наоборот и море теперь не доходит до тех насыпей, которые оно раньше нагромоздило и через которые оно тогда, несомненно, перекатывалось, то это доказывает, что уровень его с тех пор понизился; так, например, две прусские отмели, дюны на голландском и английском побережье представляют собой не что иное, как песчаные холмы, которые море когда-то намыло, но которые в настоящее время служат плотиной против него же, с тех пор как оно больше уже не достигает высоты, достаточной для того, чтобы переступить через них[2].

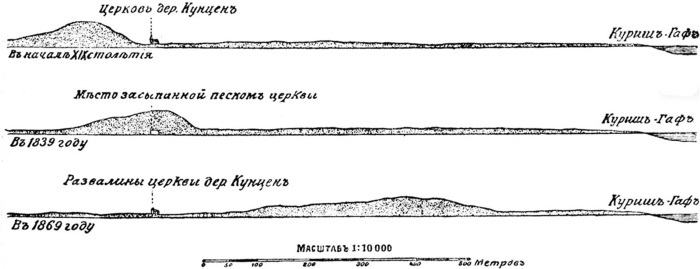

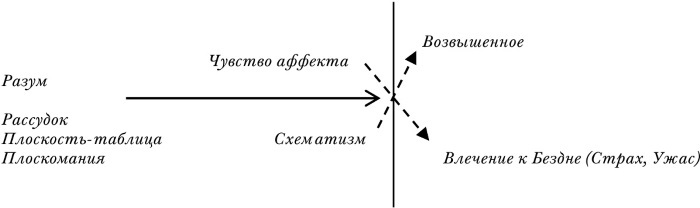

Странствование дюны в окрестностях деревни Кунцен на Куришской косе. (По Берендту) История каждой деревни на Куршской косе обусловлена странствованием дюн. Последние отодвигают изменения самого берега на второй план, хотя около Кранца, по-видимому, целое кладбище упало, благодаря оползню, в море. Отдельные поселки исчезли здесь бесследно, подобно Латтенвальду и Кунцену, некогда лежавшим между Кранцем и Росситтеном. Латтенвальд был покинут жителями под влиянием вторжения русских в 1757 году, а в Кунцене, в течение XVIII столетия, дома несколько раз переносились с места на место, под угрозою надвигавшихся дюн. Школа погибла в песке в 1797 году, церковь в 1804 году; в 1822 году поля поселка с 11 гуф и 9 моргенов сократились до 1 гуфы и 19 моргенов, а в 1825 году погребение деревни песками закончилось. Севернее Росситтена, по-видимому, еще в XVII столетии, было засыпано местечко Преден, в 1839 году был сломан последний дом деревни Ней-Пиллькоппен; в 1797 году исчезло под песками поселение Карваитен, число жителей которого в период холодных и бурных зим 1790 и 1791 годов сократилось с 18 до 4. Негельн погиб в пятидесятых годах XIX столетия. В новейшее время можно проследить судьбу бежавших перед надвигающимися песками. Целый ряд новых деревень был основан благодаря пескам в новых, прежде пустынных местах: Негельнс. Пурвие, Прейль и Первельк. Защитные насаждения несколько замедлили наступление песков в XIX столетии и оказались целесообразнее прежних заборов и изгородей. В начале этого столетия Нидден считался погибшим, так как на этот поселок, защищенный все более и более редким лесочком, надвигались под напором юго-западного ветра песчаные горы, вышиною до 40 метров. Ныне же горы, почти достигавшие домов, так закреплены, что будущность Ниддена можно считать обеспеченной. Несмотря на все эти неблагоприятные условия, население Куршской косы выражалось следующими цифрами по переписи 1885 года: 293 дома в 11 поселениях при 2774 жителях; согласно появившейся в 1785 году «Топографии королевства Прусского» в то время было 131 дом в 10 поселениях, а в опубликованном в 1820 году «Топографическом обзоре Кенигсбергского округа Королевства Прусского» указаны 161 дом в 10 поселениях, при 1033 жителях[3]. 4. Восприятие плоскости – особое упражнение для глаза, подавленного урбанистским частоколом каменных препятствий. Хорошо понимаешь это, когда идешь многие километры по берегу вдоль водной кромки залива в прекрасный тихий солнечный вечер. Все сливается настолько, что даль становится близостью, а близкое ускользает; теперь оно случайный фрагмент других сил, стирающих все линии. Прогуливающийся – часть ландшафтной динамики, а она движется не только от него по плоскости, но и устремляется вверх, как если бы эта пропитанная световым веществом поверхность не знала доминирующего вектора. Всюду то, что можно воспринимать как плоскость, которая устремляется под ноги, неся тебя вперед, но и как плоскость, что встает перед тобою вертикалью невидимой стены. Представим небольшой опыт виртуальной геодезики. Могу предположить, что возвышенное Канта, эта «вещь в себе», проявляется на пересечении границ, разделяющих векторы стихий. В сущности, в кантовском мире есть две линии прямых: одна – образующая плоскость, а другая – ей перпендикулярная. Но тогда вопрос: что значит быть возвышенным, испытывать возвышенное чувство? Если тебя притягивает и влечет бездна, как то чрезмерно великое и громадное, с тобой и твоим телом не сопоставимое, то, значит, ты можешь утратить изначальную дистанцию и раствориться в собственном ужасе. Но если это шоковое переживание сохраняет свою силу только на очень краткое время, чтобы тут же смениться другим, собственно, установлением дистанции, а точнее, возвышением над тем, что тебя так испугало; если ты находишься на дистанции от катастрофического явления и, более того, можешь его объяснить с точки зрения собственного разума?  В эстетике возвышенного должно быть снято кантовское разделение между phaenomena и noumena: одни даны на плоскости и могут быть схематизированы, сведены в таблицы, другие, напротив, недоступны именно потому, что они располагаются на невидимой вертикали, т. е. там, где линия горизонта исчезает и тем самым действие плоскостных образов останавливается. Гегель для большей достоверности своей критики кантовского схематизма обращается к живописи: Точно так же, – после того как кантовская, лишь инстинктивно найденная, еще мертвая, еще не постигнутая в понятии тройственность (Triplizität) была возведена в свое абсолютное значение, благодаря чему в то же время была установлена подлинная форма в своем подлинном содержании и выступило понятие науки, – нельзя считать чем-то научным то применение этой формы, благодаря которому, как мы это видим, она низводится до безжизненной схемы (Schema), до некоего, собственно говоря, призрака (Schemen), а научная организация – до таблицы. Этот формализм, о котором выше уже говорилось в общих чертах и манеру которого мы здесь рассмотрим более подробно, покоится на мнении, будто он постиг в понятии и выразил природу и жизнь того или другого образования, если он высказывал о нем в качестве предиката какое-нибудь определение «схем» – будь то «субъективность» или «объективность», или же «магнетизм», «электричество», и т. д., «сжатие» или «расширение», «восток» или «запад» и т. п., – занятие, которое можно продолжать до бесконечности, потому что таким способом каждое определение или модус (Gestalt) могут быть в свою очередь применены к другим в качестве формы или момента схемы и каждое может в благодарность оказать другим ту же услугу; – получается круг взаимности, в котором нельзя дознаться ни что такое само существо дела, ни что такое то или другое [определение][4].

Овладеть инструментом этого однообразного формализма не труднее, чем палитрой живописца, на которой всего лишь две краски – скажем, красная и зеленая, чтобы первой раскрашивать поверхность, когда потребовалась бы картина исторического содержания, и другой – когда нужен был бы пейзаж. – Трудно было бы решить, чего при этом больше – чувства удовольствия, с которым такой краской замазывается все, что есть на небесах, на земле и под землей, или внушенной себе мысли о превосходстве этого универсального средства; одно подкрепляет другое. Результат этого метода приклеивания ко всему небесному и земному, ко всем природным и духовным формам парных определений всеобщей схемы и раскладывания всего по полочкам есть не что иное, как ясное, как солнце, сообщение об организме вселенной, т. е. некая таблица, уподобляющаяся скелету с наклеенными ярлыками или ряду закрытых ящиков с прикрепленными к ним этикетками в бакалейной лавке, – таблица, столь же понятная, как этот скелет и эти ящики, и упустившая или утаившая живую суть дела так же, как в первом случае с костей удалены плоть и кровь, а во втором – такие же мертвые вещи именно и запрятаны в ящиках. – Как выше было отмечено, эта манера ко всему еще завершается одноцветной абсолютной живописью, когда она, стыдясь различий схемы, топит их, как принадлежность рефлексии, в пустоте абсолютного, дабы восстановлено было чистое тождество, бесформенная белизна. Названное однообразие схемы с ее безжизненными определениями и это абсолютное тождество, как и переход от одного к другому, есть одинаково мертвый рассудок, как в одном случае, так и в другом, и одинаково внешнее познавание[5]. вернутьсяКант И. Вопрос о том, стареет ли земля с физической точки зрения // Кант И. Сочинения: В 6 т. М.: Мысль, 1963. Т. 1. С. 108. вернутьсяРатцель Ф. Земля и жизнь. Сравнительное землеведение. СПб., 1905. Т. 1. С. 499–500. вернутьсяГегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М.: Изд. социально-экономической литературы, 1959. С. 26. вернутьсяТам же. С. 27–28. В сущности, то, в чем Гегель упрекает Канта, и есть географизм его мышления, склонность к выстраиванию категориального аппарата в виде карты на плоскости (таблицы) с идеальным обзором (см. также: Hegel G. W. F. Phänemenologie des Geistes. Berlin: Akademie Verlag, 1986. S. 4–43). |