В Красноярске в то время было создано Крутовским же Общество врачей[7], которое вело большую общественную работу. Была своя аптека и, кажется, родильный дом Общества врачей. И когда в 1911 году (или немного раньше) приехал в Красноярск Я. Л. Гинцбург, он сразу включился в общественную работу. Был заместителем председателя Общества врачей, преподавал в фельдшерской школе, построил новый родильный дом. В их квартире постоянно бывали разные политические ссыльные: Шлихтер, после революции нарком земледелия на Украине, его жена преподавала в частной гимназии О. П. Ициксон. В квартире доктора Я. Л. Гинцбурга всегда были люди. И проезжавшие через Красноярск, и ссыльные. Жизнь в их доме кипела. За столом всегда было много народа. Самый лучший друг доктор Крутовский заходил ежедневно – они с Яковом Львовичем обсуждали свои общественные дела. По-моему, они ни к какой партии не принадлежали. Ревекка Абрамовна была эсерка, но тоже формально ни к какой партии не принадлежала. Постоянными гостями были ссыльные: Колосов – эсер, Шлихтер – большевик, Чернов, словом, много всякого народа, но не чиновного.

Когда Гинцбурги еще в 1911 году приехали в Красноярск, своего сына Леонида они не могли устроить в мужскую гимназию, так как еврейская процентная норма была заполнена. На счастье, у Якова Львовича его сокурсник по Дерпту работал в канцелярии иркутского генерал-губернатора, и он получил разрешение взять Леонида сверх нормы в гимназию. Это было неописуемое торжество в семье. Из гимназических воспоминаний самых младших классов еще в Саратове у Леонида Яковлевича были два.

Однажды, чуть ли не в первый раз восьми лет от роду надев новую форму и новый ранец, он отправился в школу. Дома во дворе он носился всегда с непокрытой головой и теперь забыл надеть фуражку, которая была частью формы. Он входит в школу сияющий и вдруг слышит голос классного наставника: «А где же головной убор?» Смущению не было конца. Пришлось бежать домой, опоздать на урок, и даже в 70 лет вспоминалось с волнением.

Второе «позорное» воспоминание. Леня получил двойку, учительница поставила ее в дневнике и сказала, что родители должны расписаться. Что такое «расписаться», он не знал. Показать двойку было стыдно, и он написал своими каракулями: «Она читала». На следующий день учительница вызвала его и спросила, расписались ли родители. Он сказал: «Да» – и подал дневник. Учительница посмотрела дневник, потом на сконфуженную униженную фигурку и сказала: «Садись!» Ему было 70 лет, и он с благодарностью вспоминал эту учительницу.

В Красноярске в третьем, четвертом и пятом классах учился всегда на пятерки. Увлечением был футбол. У нас есть большая карточка, где снята команда футболистов, среди гимназистов-верзил слева стоит маленького роста (он в старших классах вытянулся) с длинным носом «хавбек»[8] или что-то в этом роде с мячом в руках. В старших классах – всегда пятерки. Увлечение – латынь. Он даже преподавал в частной гимназии в старших классах латынь. Всегда тянул отстающих товарищей. Энергия была неиссякаемая. Ходил в слободу за железнодорожной линией в Николаевку и там давал уроки каким-то ребятам. До сих пор еще жив в Красноярске В. Патрикеев, который никак не может забыть, с каким терпением из класса в класс его перетягивал Л. Гинцбург. Много времени отнимали занятия музыкой. Ему прочили музыкальную будущность. Невероятно много читал. Были кружки гимназистов и гимназисток, где занимались политэкономией. Трудоспособность была семейным свойством. Недаром два сына стали профессорами, а дочь – кандидатом медицинских наук.

Отец Яков Львович, врач, имел большую частную практику, для чего держали кучера и двух лошадей. Общество врачей, родильный дом, прием больных у себя дома и еще посещение больных на дому. Освобождался отец только поздно вечером. Когда кучер не мог почему-либо ехать, с отцом на бричке ехал старший сын Леонид – он успевал и это. Жена Якова Львовича Ревекка Абрамовна работала фельдшерицей-акушеркой в родильном доме. Была кухарка. Словом, была обеспеченная, наполненная трудами, интересная спокойная жизнь интеллигентной семьи. Так жили до революции.

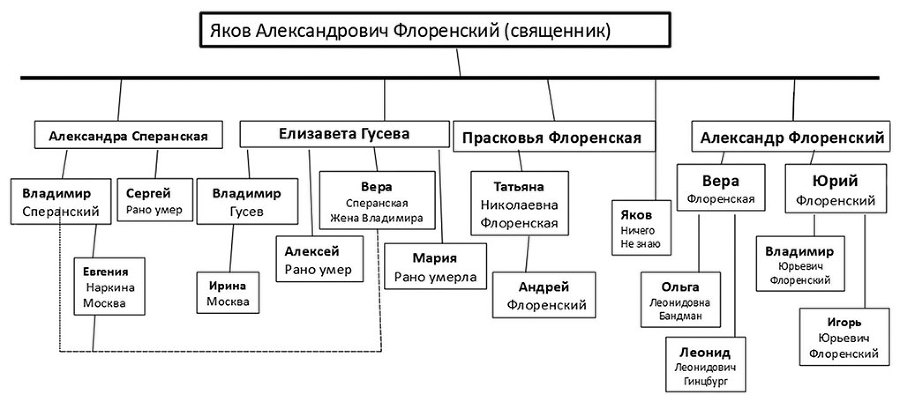

Я попыталась изобразить схему наших родственников по линии Якова Львовича.

Так как дальше моя и Ленина жизни переплелись, то я расскажу, что знаю о семье Флоренских.

Дед мой по отцу Александру Яковлевичу Флоренскому, Яков Флоренский, был священником в селе Макарьевском Ветлужского уезда Костромской губернии. Говорят, что и отец деда был дьякон. Словом, потомственные «колокольные дворяне». Фамилию они получили при выходе из семинарии какого-то из предков, который, не имея еще фамилии, наверное, был выходец из крестьян[9]. Говорят, что он был такой здоровый и красивый, что его нарекли Флоренским от латинского слова «florens» – «цветущий». К нашему отцу оно вполне подходило. Он был большой, сильный, по-русски красивый с умными добрыми большими серыми глазами. Сначала о дедушке. Я его никогда не видела и бабушку тоже. Но почувствовала родственную связь при следующих обстоятельствах. Когда мне было 14 или 15 лет, отправил отец из Красноярска нас с братом Юрием на лето к своей сестре Елизавете Яковлевне в их поместье Отраду под Ветлугой и просил, чтобы нас свозили в Макарьевское. Он сказал, что мы должны посмотреть свою родину, хотя мы оба с братом родились в Сибири и сам отец прожил две трети своей жизни в Сибири и был страстным сибиряком. В Макарьевском мы были только один день, но оно мне запало в душу на всю жизнь. И когда я говорю «родина», я думаю о Макарьевском, а не о тех квартирах, которые мы меняли, – в Красноуфимске, Каинске[10], Бийске, Верном[11], Саратове, Москве, Париже, Уфе и др.

Макарьевское тогда уже было большим селом на высоком обрывистом берегу реки Ветлуги, окруженным сосновым лесом. Вечером того дня мы с Марусей, моей двоюродной сестрой, дочерью Елизаветы Яковлевны (она была старше меня лет на десять), пошли на берег. Берег обрывался отвесно в реку. Река текла широко и удивительно для меня (я могла ее сравнивать только с Енисеем) спокойно. В небе была полная луна, от которой с противоположного берега на наш стелилась широкая серебряная дорога. Через эту серебряную полосу плыла лодочка. На ней ехали двое парней и пели протяжную песню. Мы долго сидели на берегу, не в силах уйти. И даже теперь, когда говорят о русской природе, я не вспоминаю ни берез, ни Волги, ни Енисея, а вспоминается мне эта тихая река Ветлуга, и обрыв над ней, и сосновый бор рядом.

Дом был большой по деревенским масштабам. По широкому высокому крыльцу поднимались в большие сени. Направо дверь вела в «чистую половину», налево – в кухню. Дом был сложен (он, наверное, и сейчас стоит, хотя прошло с тех пор более 60 лет) из бревен толщиной в аршин[12]. Столы все были из досок толстых и не менее аршина шириной. Когда я одна вошла на «чистую половину», я остановилась, потрясенная прекрасной картиной (простительно, мне было 14 лет). Потолок, стены, пол, большой стол, лавки по стенам – все было выскоблено, все сияло чистотой, не было ни одной тряпочки, вообще никаких вещей, что бы говорило о присутствии людей (здесь много лет после смерти дедушки никто не жил). По стене шли три окна, небольших, затененных разросшейся вишней. Было сумрачно. На столе стояла ваза с налитым свежим медом. Сквозь одно окно сквозь вишни пробивался тонкий луч солнца, который падал прямо в чашу медом. Аромат старого чистого дерева и меда делал это зрелище еще прекраснее. Все это было таким русским! И да простят мне мои 14 лет, но я восприняла это все по меньшей мере как «чашу святого Грааля»[13]. Кроме комнаты с чашей было еще две комнаты. Все это разделено перегородками. Одна – небольшая спальня с большой двуспальной кроватью, тоже деревянной. Вторая – еще поменьше сразу у входа – «кабинет»: одно окно, письменный столик, стена, увешанная пучками лекарственных трав. Икон не было. Такой дедушка был священник. Одна картина: из кучи сваленных крестов человек выбрал себе крест и, согнувшись, его несет. Говорили люди, что, когда к нему приходили жаловаться на жизнь, он показывал на эту картину и рассказывал такую легенду… Один бедный человек уснул, и приснилось ему, что приходит он к Богу и говорит, что несправедливо тяжелый крест взвалил на него Бог, и он просит облегчить его существование. Тогда Бог сказал ему: «Иди и выбери сам себе крест, какой тебе понравится». Пошел человек выбирать крест. Возьмет один – непосилен, хотя и красив, другой – маленький, стыдно с ним показаться Богу. Наконец, нашел крест, который хотя и тяжел был, но как-то пришелся по нему. Пришел он к Богу и говорит: «Вот, нашел!» Бог велит ему прочитать сзади на кресте надпись. А там написано имя того человека. «Значит, не ропщите».