Надежда Голубцова

Бывшие

© Голубцова И., 2022

Бывшие

Мои дедушка Феоктист и бабушка Лида по отцу были из старообрядцев. Фамилию Ермиловы носила, по моему предположению, четверть деревни Мисцево Орехово-Зуевского района Московской области. Храма в деревне не было, но почти в каждом доме висели иконы, а в некоторых, как, например, у моих бабушки и дедушки, – даже богато убранные, в серебряных окладах. Они занимали почетное место в переднем углу большой комнаты.

В большие праздники зажигались лампадки. Часто молящейся я видела только бабушку Лиду. Именно она рассказала мне о том, как их семья оказалась в деревне: «Ехали мы на телегах, везли самые дорогие для нас вещи, а именно – иконы и сундуки с вещами». Откуда они ехали, она никогда не говорила. Говорила, что были сосланы на «101 километр» за то, что отказывались признавать новую веру. Их окружали болота, торфяники и леса. Спрашивать что-либо запрещалось, боялись «черных воронков» – это такие машины черного цвета, после которых люди исчезали бесследно.

А мне всегда было интересно, что же все-таки хранили в сундуках. Перед Пасхой бабушка открывала сундук, запертый на замок, и вытаскивала оттуда не виданные мною диковинные наряды, она их называла «салопы». На вопрос, откуда они у нее, отвечала: «Это мое приданое».

Из книг я знала, что приданое собиралось родителями перед тем, как выдать замуж дочь. По тому, что наряды были непростыми, я заключила, что родители у моей бабушки были людьми не бедными. Салопы вытряхивали от пыли и развешивали для просушки на солнце, а затем снова прятали.

В сундуках хранились какие-то бумаги с сургучными печатями, впоследствии, боясь, что они попадут в чужие руки, эти бумаги зарыли на огороде поближе к собачьей будке. Собака Найда была очень злой, ее все время держали на цепи и почти не кормили. Мне было ее очень жалко, хотелось подкормить, но дедушка запрещал.

Чтобы бумаги сохранились в земле, их клали в 3-литровые стеклянные банки и плотно закрывали. Меня просили, чтобы я никому ничего не рассказывала, особенно в школе, иначе дедушку и бабушку увезет «черный воронок», и я их больше не увижу. Я была настолько запугана, что, гуляя с подругами, все время оглядывалась, не едет ли за мной черная машина.

Очень меня обижало, что в деревне у нас было прозвище «бывшие». Говорили так: «Вот идет бывшая» или «Спроси у бывшего». Это прозвище мне очень не нравилось, и что оно означало, я не знала. Дом у дедушки и бабушки отличался от других, и его называли «дом с башенкой». Остальные здания в деревне были попроще. Дедушку Феоктиста односельчане очень уважали и относились к нему с почтением.

Фронтовик, прошедший всю войну, он имел много орденов и медалей, я даже видела среди наград «Георгиевский крест».

Впоследствии, став постарше, я узнала, что «Георгиевским крестом» награждали за храбрость в Первую мировую войну 1914 года.

Работал дедушка кузнецом. Кузнец в деревне – первый человек. Без лошади в те времена в деревне было не обойтись. Машин и тракторов было мало. Только лошадь могла преодолеть непролазную грязь деревенских дорог. На лошадях пахали и сеяли. Копыта, чтобы не стачивались, нужно было подковывать. Только кузнец мог выполнить такую работу.

Я, будучи ребенком лет 6–7, часто ходила к дедушке в кузницу и любила смотреть, как он ловко кует железо, он мне тогда казался богатырем из сказки. Обратно домой я гордо шла рядом с дедом, мне нравилось, как встречные мужички почтительно с ним здоровались, снимали головные уборы и кланялись. Я как-то спросила дедушку: «Почему тебе все кланяются?» Он ответил: «Уважают».

Однажды, когда приближался праздник 9 Мая, учительница попросила: «Скажи своему дедушке, пусть придет к нам в школу и расскажет, как он героически воевал».

Я передала деду просьбу учительницы. До сих пор в глазах стоит воспоминание о том, как подхожу к дедушкину дому. Дедушка сидит на завалинке, худой, высокий, положив нога на ногу, достает кисет с махоркой и скручивает цигарку. Курить он начал на фронте, а до этого табак не любил, да и выпивку не уважал, он был из семьи «старообрядцев», а у людей старой веры вино и курево были табу, то есть в запрете.

Дедушка рассказывал, что курить махорку стал вынужденно, очень уж есть хотелось, а когда подвезут фронтовую кухню, никто не знал. Чтобы приглушить голод, раскуривали махорку.

Есть такая фронтовая песня: «Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой».

Любимой дедушкиной песней была: «Эх, дороги, пыль, да туман, холода, тревоги да степной бурьян, знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами полями, степями, а кругом бушует пламя да пули свистят. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а вокруг земля дымится, чужая земля».

В этой песне все о судьбе, горькой судьбе солдат на фронте, а моей учительнице, не видевшей войну, подавай героизм. Дедушка ответил так: «Скажи, что я не приду и ничего рассказывать не буду, потому что война – это страшно, и не дай Бог вам узнать, что это такое».

Я считаю, это был достойный ответ солдата. Дедушка никогда не хвастался и не говорил: «Вот я воевал, за вас кровь проливал», – как некоторые псевдофронтовики, которые и пороха-то не нюхали, таких называли штабными крысами.

После войны настоящие фронтовики, немногие, вернувшиеся с войны, не кичились своими заслугами и не требовали для себя особых привилегий, они были сама скромность, таким и был мой дедушка Феоктист, и я им очень горжусь. Дедушке повезло, он выжил. Из всей деревни только двое вернулись с фронта.

Великой молитвенницей была моя бабушка Лида, кто знает, может быть, благодаря ее горячим молитвам дедушка остался жив.

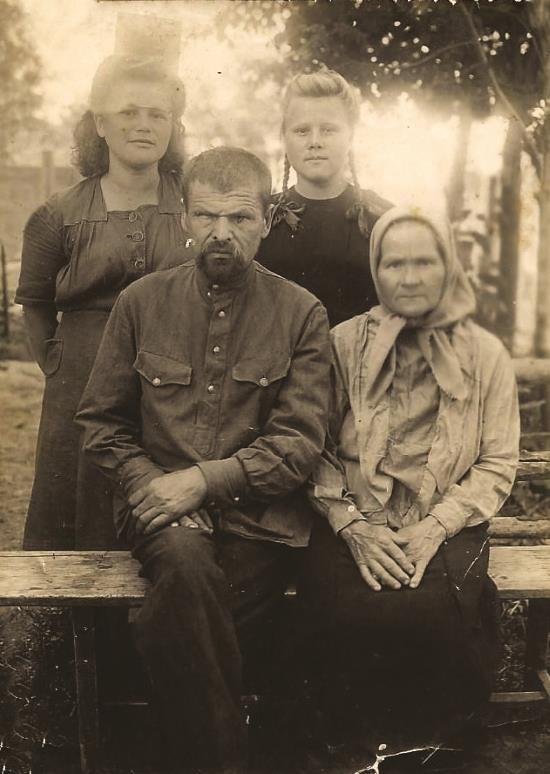

А что я помню о своем втором дедушке Алексее по маме? Да ничего. Я его никогда не видела, потому что родилась в 1955 году, а дедушка умер в 1949-м. Правда, осталась фотография, где дедушка Алексей с бабушкой Натальей сидят на лавочке около своего дома в деревне Каблуково Ивановской области, Тейковского района. На фотографии, очень хорошо сохранившейся, хотя и сделана она была в 1949 году, можно увидеть и мою маму Валю, и ее сестру тетю Веру, они стоят позади родителей. Моей маме было в ту пору всего 16 лет, а тете Вере 19, она заканчивала ФЗУ (фабрично-заводское училище) и училась на портниху.

По рассказам мамы, дедушка Алексей был очень мягким и добрым, они с сестрой звали его тятей и вили из него веревки. Уж очень любил тятя своих девочек, часто баловал сладкими пряниками и защищал от нападок строгой мамы. Скрывая проказы своей любимицы, моей мамы, часто попадал под горячую руку жены, она брала ухват и гоняла его по всему дому. Дедушка Алексей не воевал на фронте, его списали за негодностью. У него был ревматизм, осложнившийся болезнью суставов и сердца. Несмотря ни на что, он вместе со всеми рыл окопы и работал в колхозе за троих мужиков. В 1949 году у него отказали ноги, и его положили в Ивановскую больницу, там он и умер. Очень тяжело бабушка пережила его уход. Любила его сильно, очень жалела, несмотря на показную строгость. «В селах Рязанщины, в селах Смоленщины слово «люблю» непривычно для женщины, там, бесконечно и верно любя, женщина скажет: «Жалею тебя»…» Для нее не существовало других мужчин. Замуж больше не выходила, а может, не захотела, в памяти мужа храня. Даже после смерти своих мужей женщины хранили им верность.

На фотографии слева направо сверху вниз – Вера, Валя, дедушка Алексей (Тятя), бабушка Наталья, 10 июля 1949 года

У бабушки Натальи была сестра Марфа, летом я часто гостила у них в деревне Каблуково и очень любила слушать воспоминания об их молодости. Обе неграмотные, в школе не учились, не умели ни читать, ни писать. Родители были простыми крестьянами и считали, что женщине грамота ни к чему, самое главное – это удачно выдать девушку замуж, поэтому девочек учили умело вести хозяйство – печь хлеб, готовить щи и каши, ухаживать за скотиной, конечно, шить, работать в поле от зари и до захода солнца, ухаживать за детьми и мужем, а грамота, считали родители, – это для женщин баловство. После революции в деревнях работал «Ликбез» (ликвидация безграмотности», Марфа выучилась и читать, и писать, а бабушка Наталья научилась только рисовать свою фамилию, именно рисовать, а не писать. Я ее всегда просила нарисовать свою фамилию. Она это делала так: «Ну смотри, Надюха, первая буква – это половина жука, «К», вторая – бараночка, «О», третья – «Т», молоточек, четвертая – опять «О», бараночка, пятая – «В», кренделечек и последняя – «А», ворота. Получается – КОТОВА – поняла?» Меня такая ее грамотность очень забавляла. Я смеялась и просила в сотый раз нарисовать свою фамилию.