Национальный парк Тидбинбилла недалеко от Канберры раскинулся по холмистой местности с живописными выходами гранитов

Во время одной из остановок мы выходим за обочину.

Я осматриваю листовую подстилку, заглядываю под валежник в поисках мелких животных, прячущихся в листве и дерне. Нахожу несколько мелких австралийских лягушек лептодакгилид бурого цвета, с выразительными черными глазами. А вот и более волнующая встреча; под корягой нашел себе убежище небольшой блестяще-черный паучок с красным пятном. Он отнюдь не безобиден – это ядовитый австралийский каракурт.

Возвращаемся после захода солнца в дом Дика. За ужином беседуем на самые разные темы. Хозяева расспрашивают меня о нашей стране, об университете, о многих интересных животных, которых они знают только по книгам.

Я в свою очередь спешу узнать побольше о местной фауне, об охране природы Австралии, о том, где и что удавалось Дику наблюдать самому. Оказывается, он даже исследовал биологию новозеландской гатгерии, или туатары, – одного из редчайших пресмыкающихся, заслужившего прозвище «живое ископаемое». Знакомлюсь с библиотекой Дика, его публикациями о туатаре, затем переходим к коллекции масок, которую хозяева привезли из экспедиций в Японию и на Новую Гвинею. От масок разговор переходит к австралийским аборигенам, и здесь мне удается узнать много интересного: ведь Дайен – антрополог, она, как и Дик, работает в университете, ее научные исследования посвящены именно аборигенам Австралии.

В заключение вечера мы переместились в кофейную комнату. Здесь Ричард имел неосторожность включить телевизор. Разговор сразу распадается – к сожалению, так случается в любой компании, когда зажигается гипнотический «голубой глаз», – и вот уже Ричард заливается смехом над коллизиями заурядной бытовой комедии. Он пересказывает мне некоторые сюжетные ситуации, боясь, что «глубина» местного юмора не дойдет до меня. Действительно, особенности австралийского произношения и пока еще незнакомые жаргонные словечки не позволяют уследить за деталями, поэтому перевод на стандартный английский язык оказывается полезным.

Постепенно набираю багаж наиболее обиходных выражений и понятий, употребляемых австралийцами, которых не найдешь в словарях. Узнать их можно только от живых «носителей языка».

Общежитие и его окрестности

На второй день по привычке орнитолога встаю на рассвете, в пять часов утра, и выхожу из общежития. Именно в первые утренние часы птицы наиболее активны: они с увлечением поют, кормятся, общаются друг с другом. Поэтому орнитологи проводят учеты птиц по голосам в ранние утренние часы, и мне привычно проснуться до восхода солнца – такой режим дня у нас всегда в экспедициях и на студенческих практиках.

Конечно, в городе возвращаешься к общепринятому режиму – утром ведь идешь на обычную работу, а не на учеты птиц. Но если и в городе, в его зеленой зоне, вы захотите понаблюдать птиц, то обязательно встаньте на восходе солнца. Как ни странно, но в городском парке это даже важнее, чем в девственном лесу. Дело в том, что обычная ранняя активность птиц усугубляется в условиях города фактором беспокойства. Как только на улицах или тропинках парка появляются люди, птицы становятся осторожнее, редко и с большой опаской спускаются на землю. А на рассвете многих птиц можно застать кормящимися в траве на лужайках, сидящими на нижних ветвях деревьев. Они так заняты своими делами, что легко подойти к ним совсем близко.

Синий крапивник

Придорожный щит оповещает об уровне пожароопасности

Заботы семейной жизни (серые кенгуру)

Вокруг общежития раскинулся парк, в нем живописно перемежаются эвкалипты, желтые акации, плодовые деревья, американские дубы, группы цветущих кустарников. Вдали сквозь деревья просматриваются здания, входящие в университетский комплекс.

Трава еще покрыта ночной росой. В низине близ озера – пелена тумана. Отовсюду слышны голоса птиц, особенно выделяются музыкальные возгласы певчих ворон. Эти бойкие, подвижные птицы подпускают меня на несколько метров. Ближайшая певчая ворона издает звонкий крик, косится рубиновым глазом. Основное оперение у нее черное, на затылке, спине и крыльях белые пятна, клюв серо-стальной.

Кукабарра, или смеющийся зимородок

Здесь целый выводок певчих ворон. Молодые ходят по земле, но корм еще не научились собирать – смешно ковыляют за родителями и выпрашивают у них пищу, издавая резкий металлический крик. Сейчас середина ноября – конец австралийской весны, и у певчих ворон птенцы уже покинули гнезда.

Отдельно от певчих ворон ходит по земле другая черно-белая птица, размером значительно меньше. Это – сорочий жаворонок, представитель особого австралийского семейства, на самом деле не сорока и не жаворонок (пестрый, как сорока, а размером с крупного жаворонка). Сорочьим жаворонком (magpie lark) назвали эту птицу англичане, мне же она напоминает силуэтом кулика ржанку, а походкой – белую трясогузку. Так и нет у этой птицы «своего» имени. Подобная судьба постигла многих австралийских животных, названия которым давали европейцы, искавшие в их облике сходство с уже знакомыми европейскими животными. Так появились сорочьи жаворонки, певчие вороны, кукушковые сорокопуты, не говоря уже о целой компании сумчатых двойников – сурках, кротах, белках, муравьедах, медведях, мышах. Все эти двойники отнюдь не родичи тех животных, чьими именами они названы, – они лишь внешне похожи на них. Зоологу такие названия, по правде говоря, режут слух: уж очень явно для натуралиста несходство австралийских двойников с их европейскими моделями.

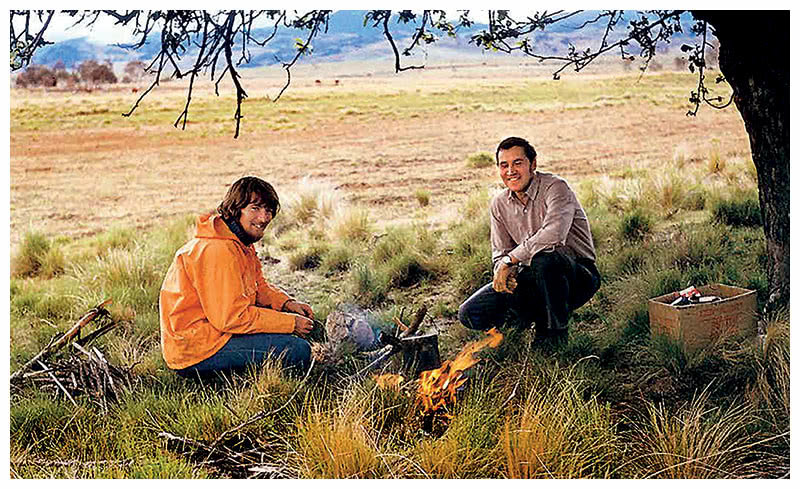

Перед ловлей утконоса приятно посидеть у костерка

К удовольствию зоологов, в этом деле немало помогли австралийские аборигены. Им не с чем было сравнивать местных животных, и они дали им свои названия, которые и нам теперь удобно использовать: вомбат (сумчатый сурок), намбат (сумчатый муравьед), коала (сумчатый медведь), кенгуру и многие другие. Большинство этих аборигенных имен непереводимы: вомбат – это вомбат и никто другой, скажет вам любой абориген. Однако есть и имена со значением – например, коала означает «тот, который не пьет», или, проще, «непьющий». Довольно точное прозвище, хотя и звучит несколько двусмысленно. Ведь действительно коала не спускается к водоемам, он довольствуется влагой, содержащейся в листве эвкалиптов. Менее удачное и даже в известной степени обидное для европейцев название у самого известного австралийского животного – кенгуру. Дело в том, что, когда одни из первых европейцев увидели кенгуру, они спросили у повстречавшихся им аборигенов: «Как зовут? Кто это?» На что те ответили: «Кенгуру». Так и вошло это название в отчеты и книги, и лишь позднее выяснилось, что ответ аборигена означал: «Не понимаю». Ответ вполне резонный для человека, не искушенного в английском.

Мои размышления над судьбой кенгуру и сорочьего жаворонка прерывает резкий скрипучий крик – это парочка красно-желтых восточных розелл спустилась с дерева на траву прямо передо мной. Я замер, прислонившись к стволу эвкалипта, и наблюдаю, как эти длиннохвостые попугаи неуклюже передвигаются по земле – вразвалочку, волоча хвост. Вскоре им, видно, такая ходьба надоела, да и ничего съедобного не нашлось – и два маленьких факела взмывают вверх и рассаживаются среди ветвей эвкалипта. Там хоть можно пощипать бутоны и цветы, а может быть, и разгрызть прошлогодние плоды – благо на эвкалиптах сейчас можно найти и то, и другое, и третье.