Александр Васильевич Кузнецов

Необычное путешествие по Сухоне от Кубенского озера до Устюга Великого

Три разных Сухоны

Десять лет назад в вологодском издательстве с оригинальным названием «Ардвисура» вышла в свет моя книга «Сухона от устья до устья», написанная в форме топонимического словаря-путеводителя, что по тем временам тоже было непривычно, неслыханно и невиданно. Несмотря на все эти нюансы, книга довольно быстро разошлась в продаже, а читатели в целом положительно оценили усилия автора и издателя. Похоже, настало время для переиздания путеводителя по реке Сухоне. Второе издание, сохранив общую структуру топонимического словаря, будет отличаться от книги десятилетней давности значительным количеством исправлений и дополнений, а также увеличением роли дополнительных историко-географических сведений как о самой реке, так и о населенных пунктах вдоль ее берегов. Найдется место в переиздании и любопытным народным легендам о Сухоне и о жителях сухонских деревень.

Топонимика – это наука о происхождении географических названий, поэтому основная цель словаря-путеводителя – рассказать об истории возникновения и о значениях «имен» островов и мысов, перекатов и мелей, деревень и небольших рек-притоков, которые расположены вдоль реки Сухоны от ее истока из Кубенского озера до места слияния с рекой Юг около города Великий Устюг. Книга рассчитана не только на туристов. Думается, словарь будет интересен и полезен и местным жителям – тем людям, чья жизнь, судьба или работа так или иначе связаны с этой вологодской рекой.

Все названия в словаре-путеводителе расположены по ходу повествования в том же порядке, что и на самой Сухоне, – от начала реки до конца. Около имени каждого географического объекта указывается расстояние от него до устья Сухоны – таким образом, читатели смогут легко ориентироваться как в заочном, так и в реальном путешествиях по реке, оценивая свое положение, например, по отношению к трем городам – Соколу, Тотьме и Устюгу, для чего достаточно произвести лишь нехитрые арифметические подсчеты…

Сухона – самая большая река Вологодской области, ее длина 562 километра. Бассейн Сухоны составной частью входит в более крупные водосборные бассейны Белого моря и Северного Ледовитого океана. Ниже Великого Устюга сухонская водица, приняв в себя реку Юг, устремляется к морю сначала в виде Малой Северной Двины, а затем, после города Котласа и реки Вычегды, – уже просто Северной Двины, хотя в народе все эти ухищрения ученых географов никогда во внимание не принимались, а водный поток от слияния Сухоны и Юга издавна именовали коротко: Двина и никак иначе…

Во времена последнего великого оледенения Фенноскандии (более 15 тысяч лет назад) долина Сухоны выглядела совсем иначе, нежели сегодня. Огромный язык валдайского ледника заполнял собой всю котловину Кубенского озера. Конечная морена этого языка обнаружена у деревни Оларево Сокольского района, через которую ныне проходит автодорога Вологда-Кадников. Вся присухонская низина была затоплена холодными водами приледникового озера, сток из которого направлялся на юг, в бассейн Волги. На месте долины Нижней Сухоны текли две реки в противоположных направлениях. Одна впадала в озеро на Присухоне, вторая текла на северо-восток в приледниковое Северодвинское озеро. Только после окончательного таяния валдайского ледника и сброса вод Северодвинского озера в океан вторая река, благодаря увеличению базиса эрозии, шаг за шагом повернула в свою сторону первую и постепенно спустила всю воду из Присухонского водоема. Так возникла единая Сухона, правда, в те времена река еще не имела своего названия.

В каменном веке древние люди стали заселять берега Сухоны и ее притоков, продвигаясь сюда в летнее время из более южных пределов Восточно-Европейской (Русской) равнины. Недалеко от села Нюксеница вологодский археолог A. M. Иванищев в 1983 году обнаружил следы первой палеолитической стоянки. Любопытно, что вместе с примитивными каменными орудиями были найдены и кости вымерших животных – мамонта и бизона. Возраст нюксенской стоянки ученые оценивают в 25 тысяч лет. В это время на западе нынешней Вологодчины еще лежал мощный ледниковый покров, а восточная часть области представляла собой тундру с травянистой и кустарниковой растительностью, среди которой бродили стада мамонтов и других древних животных. Предположительно, каменные орудия палеолита находили в случайных сборах и на Средней Сухоне, около устьев рек Печеньга и Царева, но археологические раскопки одновременных орудиям стоянок там не производились, в связи с чем тотемский палеолит пока не получил должной атрибуции.

Археологи обнаружили на берегах Сухоны и ее притоков более десятка мезолитических стоянок, относящихся к VII–V тыс. до н. э. Есть предположение, что поселения упомянутого исторического периода принадлежали индоевропейцам – отдаленным предкам многих современных европейских и азиатских народов. Естественно, что по прошествии столь долгого времени индоевропейский праязык не мог сохраниться до наших дней в живом виде, хотя, по мнению ученых-языковедов, очень похож на него санскрит – древнеиндийский литературный язык. Замечено также, что самые значительные реки на русской равнине имеют и самые древние по времени возникновения названия. Некоторые из гидронимов находят соответствия в санскрите. В этом языке имеется и слово suhana, что в переводе на русский означает «легко одолимая». Название с упомянутым значением в древности могли дать реке, через которую были многочисленные мелкие броды.

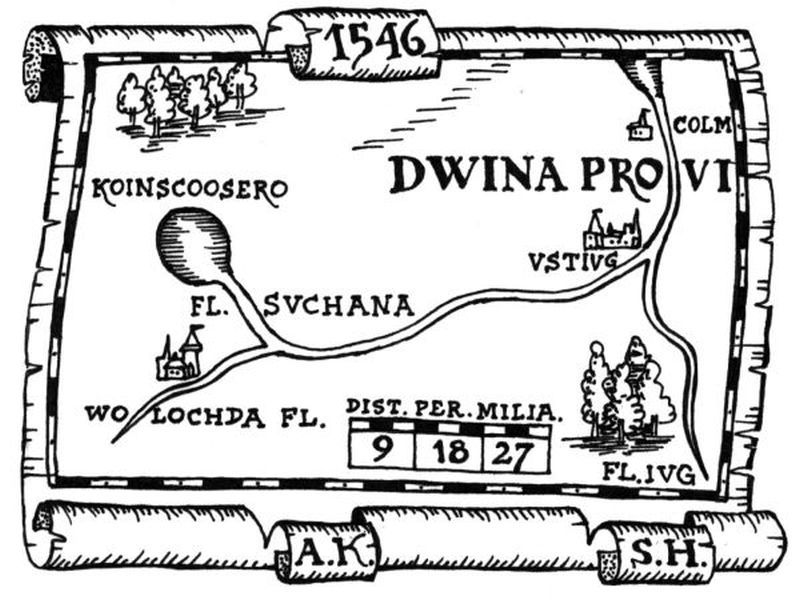

У индоевропейской гипотезы происхождения гидронима Сухона есть как сторонники, так и противники. Косвенным подтверждением ее служат отдельные случаи фиксации названия реки на старинных западно-европейских картах. Так, в книгах австрийского посла в Московии Сигизмунда Герберштейна и англичанина Антония Дженкинсона (русские звали его запросто – Онтоном Ждемкиным), изданных в 1546 и 1562 годах, на картах-приложениях река подписана почти как на санскрите – SUHANA и SUCHANА. Географическая карта Русского государства, составленная и выпущенная в свет в 1613 году Гесселем Геритцем, зафиксировала форму гидронима ZUCHANAM (очевидно, с падежным окончанием). А в атласе, изданном французом Гийомом де Лиллем в 1706 году, Сухона значится как SOUHNA. На некоторых анонимных картографических источниках ХVII–XVIII столетий, увидевших свет в Нидерландах и в Германии, имеется еще один вариант названия – SUGHANA. Таким образом, современный звук «о» в гидрониме раньше мог произноситься и восприниматься другими народами как «а».

Фрагмент карты Сигизмунда Герберштейна

В древнерусских летописных и иных источниках гидроним Сухона отражения не нашел. В памятниках письменности XIII–XIV веков неоднократно упоминаются города Вологда и Устюг, а вот название соединяющей их Сухоны по каким-то причинам в древних летописях и актовых материалах не было зафиксировано. Археологи считают, что берега Сухоны в указанный период времени были почти пустынны, а сама река использовалась русскими колонистами лишь как транспортная артерия. Первые фиксации гидронима Сухона в русских летописях относятся к ХV веку: в 1409 году новгородская рать предприняла военный поход в Булгары – «пойдоша из Заволочиа по Двине вверх Сухоною и вышли Костромою в Волгу», а в Устюжском летописном своде под 1450 годом говорится о том, что Дмитрий Шемяка пришел с войском в Устюг и там строптивых горожан «метал в Сухону реку». Правда, большинство летописей составлялось значительно позднее описываемых в них событий, поэтому фиксация географических названий в таких источниках зачастую все же относительна.

В мещанской среде вместе с зачатками краеведческих знаний с середины ХIХ века возникла народная, или ложная, этимология на основании сходства гидронима Сухона с именем былинного древнерусского богатыря Сухмана. За чашкой чая в воскресные дни среди тотемских или устюгских обывателей-чиновников можно было услышать такие россказни: «В битве с татарами погиб Сухман, русский богатырь. Умирая от жестоких ран, он воскликнул напоследок: „Потеки же, на зло лютым ворогам, Сухман-река от моея крови, от горячия!“ И побежала среди лесов река Сухона, через которую татары не смогли переправиться, а потому и не было у нас татаро-монгольского ига». Самое удивительное, что на эту удочку попался французский ученый-лингвист Жорж Дюмезиль, который на полном серьезе в одной из своих публикаций утверждал, что гидроним Сухона на севере России ведет начало от былин Древней Руси.