Итак, понятия нравственности, морали, справедливости и права, независимо от того являются ли они нормами защищаемыми или не защищаемыми силой государства, заключают в себе столь значительный и глубокий смысл, что преувеличить их роль в общественной жизни и хозяйственной деятельности человека весьма трудно.

При этом Аристотель определял «справедливое» как середину между двумя родами несправедливости – нарушением закона и неодинаковым отношением к равным. В свою очередь современные «демократы» считают неравенство людей безусловной явностью, заявляя о неодинаковости или неравности людей. В этом и заключается с их точки зрения современное определение справедливости. Для обоснования своего воззрения они приводят в качестве примера принцип различий и индивидуаций Готфрида Вильгельма Лейбница – «нет на свете двух совершенно одинаковых вещей.»[12]. При этом, во-первых, ошибочно приводятся к единому знаменателю равенство и одинаковость, а во-вторых, Лейбниц, утвердив принцип различий и индивидуаций (закон дифференциаций), по контрасту постулирует принцип тождественности неразличимых вещей, трактуя его как закон противоречия, точнее, непротиворечивости или запрета на противоречия.

В сущности, люди, независимо от пола, возраста или расы противоположны и не могут быть одинаковыми, но. они могут обладать одинаковыми, то есть равными правами. Так как равенство в данном случае носит не антропологический, а социально-экономический характер – равенство прав на жизнь, свободу, труд. – стремление к счастью[13]. В этом и состоит смысл справедливости.

Об «антиприродности» неравенства также писал Ж.-Ж. Руссо. Другой демократ прошлого И.Г. Фихте, рассуждая о природе и о праве как о первопричинах «равенства-неравенства», отмечал: «За неравенство, возникшее случайно, без нашего содействия, физическое неравенство, пусть отвечает природа; неравенство сословий кажется моральным неравенством; по поводу него возникает поэтому совершенно естественный вопрос: по какому праву существуют различные сословия?»[14]. Равным образом К. Маркс на страницах «Капитала», высмеивая высокопарность и красноречивость «буржуазно-демократической великой хартии вольностей и прав человека», фразёрство о свободе, равенстве, братстве вообще, ослепляющих обывателей всего мира, противопоставляет этим пышным декларациям прав, «простую, скромную, деловую, будничную постановку вопроса» о государственном сокращении рабочего дня, например. Он говорит о требованиях «будничного, дела, заботы о пуде хлеба и пуде угля»[15].

К каким же посылкам можно прийти, если в своих аналитических разработках мы станем отталкиваться от логики прав и законов современного перераспределения, предписывающих противоположную философию, антагонистичную человеческой сущности и человеческому обществу как таковому?! Если будем направлять свой взор с позиций экономического, но никоим образом разума этического человека? Этическая составляющая человека разумного требующая порядка (системности) и справедливости, содрогается от ужаса. Объективная оценка социально-экономической системы «столетней давности», данная подданным Российской империи в начале XX века Лео Бельмонтом, актуальна и сегодня: «На рынке господствует страшный хаос. Экономический мир кажется не вышедшим ещё из туманного состояния, он не выделил из себя солнца справедливости, вокруг которого катились бы по эллипсам труда шары благосостояния»[16].

Сегодня, глобально господствующая либеральная экономическая модель «нехозяйствования», изначально являющаяся антисистемной, несистемной и хаотичной, несёт в глубине своей «антиприродный» неестественный процесс обоснования и формирования целей этого развития – увеличение любой ценой количественных показателей прибыли в ущерб и самому процессу производства, и населению, и окружающей природе как таковой.

Помимо прочего, в высшей степени понизилась ценность труда как такового – труда как физического, так и умственного. Отчуждённые институционально не только от средств производства, но и от возможности участия в процессе созидания реальных благ, вынуждены продавать свою естественную способность к созиданию за самую низкую цену, едва дающую возможность физически воспроизвестись. Человек сегодня, рождённый творить, лишённый жизненных сил, обречён «…на старости лет страдать от голода, исчерпанный в конец, преждевременно умереть, вертя последним усилием колесо машины»[17].

«Реальность» и рациональность экономики мутировала, а где-то и мимикрировала, в виртуальную «хрематистику» и безграничность постмодернистского гедонизма. Перескочив через «гражданское общество» развитого капитализма граждане России оказались в потребительском обществе и далее – в постмодерновом обществе «спектакля» со всеми вытекающими далеко не столь позитивными последствиями. Более того обесценен и умственный труд. Он абсолютно не ценится пропорционально прибыли, извлекаемой собственниками средств производства благодаря новым идеям, воплощённым в этих средствах. Получив от «творческой мысли» расписку, правом воспроизведения этой мысли овладевает собственник средств физического её воплощения в материальный облик. Мысль истинного творца теряет свою стоимость для него в момент институционального отчуждения, то есть перехода в частную собственность другого лица, которое сможет извлечь из неё выгоду.

Многие сегодня гонят от себя мысль об упомянутых выше фундаментальных гарантиях перспективной обеспеченности существования при капитализме, тех гарантиях, которых у них, по существу, нет. Они не задумываются о собственности на средства производства.

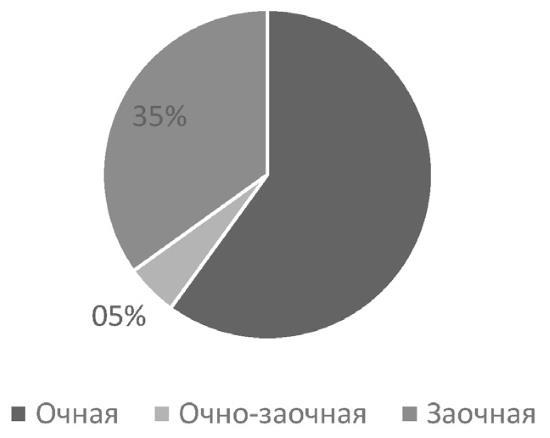

Этому способствует проводимая сегодня реформа образования, ведущая Россию к построению дикого, архаичного сословного общества. Идеологи этой реформы встроили в свою доктрину модную «философию» постиндустриального общества, в рамках которой возникло радикальное элитарное течение, развивающее идею «интеллектуального класса». Последний же должен занять господствующее положение в обществе, потеснив (якобы) буржуазию. Количество проблем в высшем образовании сложно ограничить каким-то конкретным конечным числом. Однако, хотелось бы выделить следующие три. Первая — всё больше специалистов обучается по заочной форме (см. рис. 1). Вторая — значительно увеличился выпуск специалистов гуманитарного, управленческого и экономического профиля: юристов, менеджеров, экономистов, бухгалтеров, финансистов. При этом в учебных программах технических специальностей, по сравнению с советской системой образования, увеличилась доля гуманитарных дисциплин. В частности, в Санкт-Петербурге в 1992 году было 2 вуза, готовивших специалистов в юриспруденции, в 1999 г. Их количество увеличилось до 50, а в 2007 г. – их стало более 100.

Рисунок 1. Количество студентов, обучающихся в российских вузах, по формам обучения (в %)

Источник: составлено автором.

Напрашивается соответствующий вопрос: «Необходимо ли такое количество юристов и бухгалтеров социально-экономической системе с простой и стабильной законодательной базой, с низким уровнем преступности? А если ежегодно «на-гора» «выдаются» сотни новых законов, тысячи подзаконных актов и тома инструкций? К какой модернизационной цели движется наша страна, ведомая правительством-реформатором?

Итак, третья проблема – возросла доля студентов, обучающихся на платной основе. По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, к началу 2020 года в России насчитывалось 492 государственных и 213 негосударственных высших учебных заведений, которые имеют соответственно 430 и 119 филиала. Всего в них учились 4 млн человек, из них 2 млн студентов обучались за бюджетный счёт. В СССР вузов и их филиалов насчитывалось в пять раз меньше. Также по числу студентов вузов, приходящихся на 10000 человек населения, РФ уверенно опережает развитые страны объединённой Европы.