Прежде всего – источниковедческими проблемами. Современная отечественная наука переживает процессы переосмысления традиционных направлений исследований, формируются новые сферы исследовательских интересов. Среди прочего интерес вызывают «история женщин» и «гендерная история», поскольку в последние десятилетия стало ясно, что в рамках традиционной историографии, изучающей политику, экономику и культуру, женщинам зачастую отводилось место общего фона, существование которого всем очевидно, но которое не вписано в историческое полотно. В первую очередь это касается женщин из низших сословий, ставших своеобразным «молчаливым большинством». Сделать их «видимыми» в историческом процессе, встроить в традиционную схему исторического повествования на практике оказывается задачей труднодостижимой[10].

В 2010 г. на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоялась российско-французская научная конференция «Как мы пишем историю?». По мнению докладчицы Н. Л. Пушкаревой, одной из первых приступившей к изучению «женской истории» в России, историописание вплоть до середины XX в. ориентировалось на мужчин из-за существовавших «уровней молчания»: 1) молчание современников, 2) молчание источников, 3) молчание ученых[11]. В рамках первого уровня молчание обусловливалось отсутствием женщин в публичном пространстве, а потому мужчины предпочитали их «не замечать», даже несмотря на то, что женщины не были безмолвными статистами. Второй уровень – молчание о женщинах тех людей, кто вел записи важнейших исторических событий для потомков (это были, как правило, мужчины). Созданное ими историческое повествование являлось нарративом, сосредоточивающим внимание на действиях мужчин, рассматривающим мужской опыт как универсальный; появление в нем женщин являлось исключением[12]. Здесь очевидно влияние первого уровня на второй, в совокупности определивших возникновение третьего уровня – молчание о женщинах историков, ученых, реконструирующих прошлое на основе имеющихся в их распоряжении источников.

Приложима ли обозначенная «схема» к истории железных дорог? На первый взгляд может показаться, что так и есть. В XIX в., в начальный период развития железнодорожного транспорта, служба на железных дорогах прочно ассоциировалась с трудом мужчин. Низкий уровень механизации вызывал потребность в мужской рабочей силе, не позволяя женщинам претендовать на занятие ряда должностей, требовавших приложения значительных физических усилий. Получение же специального образования и последующее трудоустройство на высококвалифицированные места затруднялось укоренившимися в обществе патриархальными представлениями о женщине как хранительнице семейных устоев и домашнего очага, удел которой – воспитание детей и выполнение домашних обязанностей. Подобная точка зрения была доминирующей не только в России, но и в странах Западной Европы. В качестве примера можно привести Англию, где впервые в мире появились железные дороги на паровой тяге. По словам английского историка Розы Мафесон (Rosa Matheson), основанная в 1833 г. Большая западная железная дорога (англ. The Great Western Railway), связывавшая юго-запад Англии, Западные земли и Южный Уэльс с г. Лондоном, представляла собой «грандиозный патриархальный институт, отстаивавший ценности своего времени»: представление о том, что «мир железных дорог – это мужской мир» (англ. а masculine world)[13], попасть в который женщинам было непросто. В США ситуация была схожей. Когда 10 мая 1869 г. американцы торжественно завершили строительство Трансконтинентальной железной дороги (линии от г. Нью-Йорка до г. Сан-Франциско), ориентированное на женщин периодическое издание прокомментировало данное событие фразой, прозвучавшей как приговор: «Одна вещь, возможно, ускользнула от внимания наших читательниц. Эта великая работа была начата, осуществлена и завершена только мужчинами. Ни одна женщина не проложила ни одного рельса, ни одна женщина не провела инженерных изысканий. Мышечная и интеллектуальная сила исходила от мужчин»[14]. Стоит ли удивляться современным утверждениям, что «по большей части имена и трудовые будни первых железнодорожниц навсегда потеряны для истории»?[15] «Забытый персонал», «забытая рабочая сила» (англ. forgotten women workers) – такие эпитеты употребляют западные исследователи по отношению к женщинам, трудившимся на железных дорогах в XIX – начале XX в.[16]

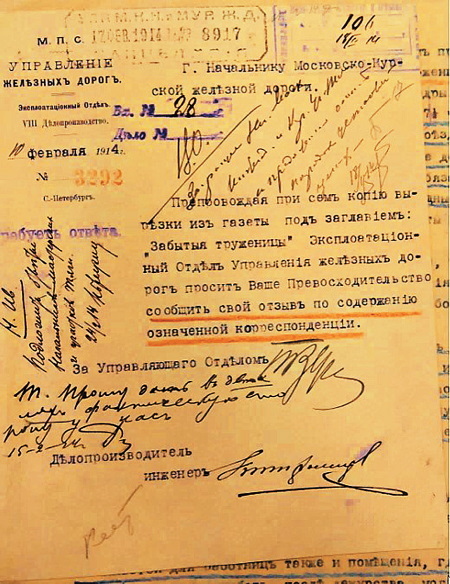

Ведомственная переписка по поводу статьи «Забытые труженицы» (1914 г.)

Вместе с тем это не значит, что «забытые» синонимично «замалчиваемым». Современники «замечали» женщин на железнодорожной службе. Проведенное нами исследование демонстрирует – мужчины, оставлявшие записи для потомков, не ставили перед собой цели умалчивать о железнодорожницах. Напротив, благодаря их записям мы имеем возможность прикоснуться к опыту прошлого и попытаться его реконструировать не только в деле эксплуатации, но и строительства линий.

Редакцией первого отечественного железнодорожного периодического издания «Газета железных дорог и пароходства», появившегося 7 мая 1867 г., прямо заявлялось: «История нашего железнодорожного дела представляет много любопытных фактов, которые прошли незамеченными или скрылись в архивах»[17]. Как будет показано ниже, именно в этом кроется камень преткновения – хотя интерес к изучаемой нами теме женского труда на дореволюционном железнодорожном транспорте возник еще у непосредственных участников событий, она не имеет системной, стройной источниковой базы («скрылась в архивах»), во многом из-за чего «прошла незамеченной». А между тем это очень объемная проблематика, выходящая за рамки узкоотраслевых, рассматривать которую необходимо в общеисторическом контексте – с учетом конкретной социально-экономической и политической обстановки в России и в мире, на фоне и в зависимости от которой принимались решения об использовании женского труда на железных дорогах. Для освещения темы важно учитывать сохранившиеся мнения современников (как отечественных, так и зарубежных) – железнодорожных, политических и общественных деятелей, рядовых служащих и рабочих – о роли и месте женщин в социуме и в семье, о возможности замещения мужского труда женским.

Таким образом, исследование женского труда на железных дорогах требует кропотливого, многолетнего поиска и анализа информации, в особенности в отношении начального периода развития железнодорожного транспорта.

Консерватизм научного сообщества. Попытки изучения женского труда на железнодорожном транспорте зачастую оцениваются научным сообществом скептически, причем не только историками-традиционалистами, но и социальными историками. Данная проблематика не воспринимается всерьез ввиду укоренившихся стереотипов о железной дороге как о сугубо мужской сфере деятельности. По словам Г.-Ф. Будде (Gunilla-Friederike Budde), профессора Института немецкой и европейской истории XIX и XX вв. Ольденбургского университета (Германия), «появление женских имен в подглавах учебников, в качестве тем на отдельных лекциях и в тематических указателях монографий часто является лишь исключением из норм этого мужского мира»[18]. Отсюда сомнения в перспективах, актуальности и востребованности гендерных исторических исследований на железнодорожном транспорте.

Показательна подоплека появления первого комплексного исследования об английских железнодорожницах – Railwaywomen[19]. Поступив в 1977 г. на железнодорожную службу в 19-летнем возрасте, будущая автор Хелена Войтчак (Helena Wojtczak) обратила внимание на скудность имевшихся известий о женском вкладе в развитие отрасли. Коллега-мужчина сообщил ей, что, если бы история железнодорожниц «стоила» написания, это было бы уже сделано. В другой раз один из научных сотрудников Национального архива (The National Archives, United Kingdom) убеждал Х. Войтчак, что, за исключением небольшого количества временных служащих в период Второй мировой войны, женщины вплоть до середины XX в. не трудились в железнодорожной отрасли Англии. Когда Х. Войтчак обнаружила сведения о 13 тыс. железнодорожниц, служивших еще до Первой мировой войны (1914–1918 гг.), сотрудник архива парировал: они «не в счет», потому что, вероятно, являлись лишь уборщицами и канцелярскими работниками, а не «настоящими» железнодорожниками (англ. not real workers)[20]. Вместе с Дейрдре Беддоу (Deirdre Beddoe), профессором университета Гламорган (The University of Glamorgan), Х. Войтчак в итоге пришла к выводу: «Суждение о том, что “история мужчин” была представлена обществу как универсальная история, еще никогда не было столь правдиво, как в отношении железных дорог»[21].