Сколь вызывающим ни казался бы месмеризм с современной точки зрения, это ни в коей мере не может служить оправданием для предающих его забвению историков, ведь это учение идеально вписывалось в круг интересов образованной французской публики 80‐х годов XVIII века. Наука пленяла современников Месмера, раскрывая перед ними мир чудесных невидимых глазу сил. Так, Вольтер был очарован ньютоновой гравитацией, популярность электричества Франклина подпитывалась повальным увлечением громоотводами и соответствующими демонстрациями в стенах модных лицеев и музеев Парижа. Стоит ли говорить о заполнявших шарльеры и монгольфьеры чудодейственных газах, благодаря которым в 1783 году человек впервые сумел подняться в воздух? На этом фоне невидимый флюид Месмера не казался чем-то из ряда вон выходящим. И действительно, чем он был хуже флогистона, на который ополчался в своих работах Лавуазье, чтобы самым что ни на есть очевидным образом поставить на его место теплород («вещество тепла», калорийность), или эфира, или «животной теплоты», или «нутряной плавильни», а также «органических молекул», «души огня» и прочих вымышленных сил, которые и поныне подобно призракам населяют давно уже мертвые трактаты Байи, Бюффона, Эйлера, Лапласа, Макёра и других уважаемых ученых восемнадцатого века. Чтобы получить представление о флюидах, во многом схожих с месмерическим, французам той поры достаточно было ознакомиться со статьями «Огонь» или «Электричество» в «Энциклопедии». Если же для вдохновения им требовались мнения еще более авторитетные, то они могли почитать ньютоновские описания «тончайшего и вездесущего духа, заполняющего все пустоты и пронизывающего все тела» из наполненного фантастическими измышлениями последнего раздела «Математических начал натуральной философии» (издание 1713 года) или обратиться к «Оптике» – более позднему труду, вышедшему из-под пера все того же Ньютона5.

Национальная библиотека Франции

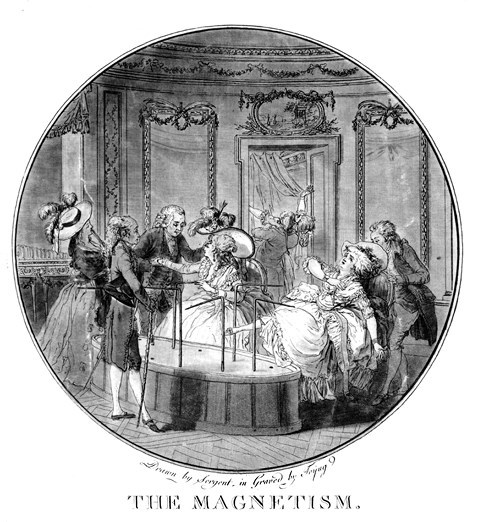

Рис. 3. Магнетизм

Еще одно изображение месмерического сеанса, отчасти передающее атмосферу особой преувеличенной чувственности, царившую там. Дама справа претерпевает криз. Даму на втором плане охватили конвульсии, и ее уносят в устланную матрасами «комнату кризов».

Сей величайший ученый ум восемнадцатого столетия отнюдь не ограничивался фривольными рассуждениями о таинственных природных Силах и Гениях: он также проявлял неподдельный интерес к фигуре оккультного доктора Бори («Я полагаю, он, как правило, одет в зеленое»6), вероятно, ставшего прообразом Месмера. В то же время Беркли – один из самых ранних и последовательных противников ньютоновской теории – отстаивал собственную концепцию жизненного флюида. Он полагал, что после дистилляции вечнозелеными деревьями этот флюид превращается в смольную воду, служащую панацеей от всех болезней и недугов. Что и говорить, в то время у читающей публики голова и впрямь могла пойти кругом от обилия флюидов, то и дело попадавшихся им на страницах многочисленных натурфилософских трактатов. То была эпоха «систем», экспериментов и эмпиризма. Тогдашние «ученые» (нередко также облеченные священным саном) увлеченно следовали за наукой по звеньям Великой Цепи Бытия, которая неизбежно приводила их из области физики в область метафизики и Высшего Существа. Не утруждая себя установлением взаимосвязи между приливами и законом всемирного тяготения, один из самых известных благочестивых представителей «каменного века» науки аббат Плюше обращался непосредственно к телеологической причине этого природного явления, заключавшейся, по его мнению, в желании Господа облегчить кораблям вход и выход из гаваней. Сам Ньютон в сферу своих научных интересов включал алхимию, Книгу Откровения и сочинения Якоба Бёме. Лишь немногие из читателей ньютоновских трактатов были достаточно подкованы в научном, как его принято называть ныне, методе познания, чтобы отделять содержавшиеся в них зерна теорий света и гравитации от плевел мистицизма. Большинство же считало гравитацию мистической силой, вероятно, имевшей отношение к электрической вселенской душе, а то и к «жизненному огню», который, как полагали Гарвей и Декарт, пылал в сердце каждого живого существа (а возникал вследствие трения крови о стенки артерий – добавляли более поздние теоретики). До тех пор пока Лавуазье не заложил основы современной химии, ученые, как правило, старались объяснить все жизненные процессы при помощи всего нескольких принципов, и стоило им вообразить, что ключ к разгадке тайн природы найден и отныне находится у них в руках, как их тут же начинали обуревать всякого рода фантастические измышления. Если стиль изложения, которым пользовался в своих трудах Бюффон, не уничтожил его репутацию как ученого, то Бернарден де Сен-Пьер, объяснявший дольную структуру дыни предусмотрительностью самой природы, предназначившей сей плод к коллективному (en famille) поеданию, со временем был перемещен в разряд литераторов, пусть даже современники воспринимали его в том числе и как ученого. Они усматривали факты там, где их потомки видели лишь домыслы.

На протяжении XVIII века пропасть между наукой и теологией продолжала неуклонно расширяться, однако это не привело к отделению науки от фантастики, ведь ученым того времени приходилось прибегать к услугам воображения, чтобы хоть как-то объяснить, а подчас даже попросту увидеть огромный массив новых данных об окружающем мире, который стал доступен им благодаря вскрытиям, изучению ископаемых останков, а также появлению в их распоряжении микроскопов, лейденских банок и телескопов. Научные наблюдения русалок и доносившихся изнутри скал голосов маленьких человечков, казалось, говорили о принципиальной невозможности постижения тайн природы одним лишь невооруженным глазом. Вместе с тем сообщения об исследованной под микроскопом ослиной сперме, в которой были обнаружены микроскопические копии ослов, свидетельствовали об отсутствии необходимости в уснащении органов восприятия сложной научно-исследовательской машинерией. Знаменитый рисунок Франсуа де Плантада, на котором тот изобразил миниатюрного человечка, которого якобы сумел разглядеть под микроскопом в человеческой сперме, стал предметом серьезных ученых споров в первой половине XVIII века. Конечно, это была всего лишь мистификация, но она вполне вписывалась в рамки преформационных теорий. Что же до ее нелепости, то в этом плане ей ничуть не уступала выдвинутая Шарлем Бонне концепция «вложения» (emboîtement), в соответствии с которой древний прародитель того или иного вида живых существ содержал в себе зародыши всех будущих поколений этого вида. Убедительные доказательства эпигенеза появились лишь в 1828 году, а до той поры репродуктивные процессы млекопитающих скрывались от пытливого взгляда исследователей в тумане причудливых теорий.

К концу XVIII века авторы одного юридического справочника позволили себе усомниться в правдивости показаний из дела о законорожденности. Мать ребенка утверждала, что забеременела от своего супруга, с которым не виделась без малого четыре года, когда тот явился ей во сне: «Предполагается, что означенное произошло с дамой из Эгемера летней ночью, что окно в ее комнату было распахнуто, одеяло смято, а кровать располагалась изголовьем к западу, вследствие чего юго-западный ветер, несший человеческие зародыши в виде органических молекул или летучих эмбрионов, оплодотворил ее»7. Однако далеко не все были готовы усомниться в чудодейственной силе материнского воображения: ведь чем еще объяснить рождение ребенка с головой в форме телячьей почки, если не гастрономическими вкусами женщины на сносях? Линней не только зарисовал производимое пыльцевым зерном семяизвержение, которое ему довелось наблюдать в микроскоп, но и объяснял многие закономерности жизненного цикла растений действием тонкого магнетического флюида, а также их вполне человеческой, на его взгляд, физиологией. И все же ему доводилось наблюдать у растений только состояние сна. А вот Эразм Дарвин заметил, что растения дышат, двигают мышцами, а также проявляют материнские чувства. В то же время другие ученые фиксировали рост скал, прорастание моллюсков и выделение землей в виде секреции гибридных видов животных. Мир виделся им совсем иначе, чем нам сегодня, и они стремились описать его, как только могли, при помощи унаследованного от предшественников набора анимистических, виталистических и механистических теорий. Следуя заветам Бюффона, они смотрели на мир «глазами разума» (l’ œil de l’ esprit), но то был «разум системы» (l’ esprit de système).