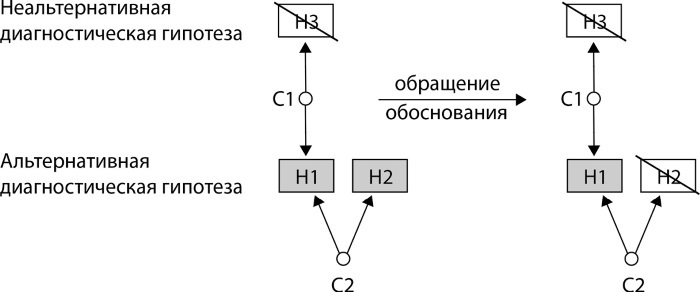

Предположим, что специфические симптомы С1 и С2 обосновывают болезни Н1, Н2 и НЗ указанным на рис. 1.5 способом. Посмотрим теперь на взаимоотношение этих симптомов и болезней как бы с противоположной (обратной) точки зрения – оценим, какое число симптомов позволяет объяснить (интерпретировать) каждая из нозологических форм: Н1 и НЗ объясняют наличие отдельно симптомов С1 и С2 соответственно, а болезнь Н2 объясняет присутствие сразу обоих симптомов – С1 и С2 у больного. Следовательно, для объяснения всех клинических проявлений заболевания достаточно в приведенном примере одной нозологической формы Н2, и на этом основании «достаточности» болезни Н1 и НЗ можно не принимать в расчет, и тем самым мы отбросили, а значит, и от дифференцировали Н2 от Н1 и НЗ. Можно рассуждать по-другому: у больного имеются лишь нозологические формы Н1 и НЗ, которые имитируют болезнь Н2, и тем самым мы по принципу достаточного основания избавляемся от необходимости проводить диагностический поиск болезни Н2. Однако второй способ рассуждений менее предпочтителен, поскольку привлекает для объяснения симптомов заболевания не одну, а две болезни.

Таким образом, обнаруженные у больного специфические симптомы обосновывают выдвигаемые врачом одну или более диагностических гипотез. Но в последнем случае возникает необходимость выбора среди возникших диагностических гипотез наиболее вероятной, и тогда процесс обоснования как бы обращается: среди конкурирующих диагностических гипотез выбирается наиболее полно объясняющая клиническую картину заболевания. Этот прием дифференцирования диагностических гипотез будем в дальнейшем называть для краткости «обращение о б о с н о в а н и я».

Следовательно, принцип достаточного основания заключается в следующем: если одна из предполагаемых болезней объясняет некоторый симптомокомплекс у больного, а другая – лишь часть его, то более обоснованной (а значит, и отдифференцированной от других) является первая.

Например, если у больного обнаружены полиурия, полидипсия, глюкозурия и гипергликемия, то полиу рию и полидипсию можно объяснить несахарным диабетом, глюкозурию – почечным диабетом, а весь симптомокомплекс – сахарным диабетом. Так как сахарный диабет позволяет объяснить весь симптомокомплекс, наиболее обоснованной является именно эта диагностическая гипотеза. Тем самым по принципу достаточного основания отдифференцирован сахарный диабет от других болезней на основе лишь специфических симптомов. Однако принцип достаточного основания базируется не на законах логики, а лишь на здравом смысле, и потому его следует использовать очень осторожно, особенно в медицине, и всегда быть готовым к тому, что отброшенные («отдифференцированные») на его основе болезни могут тем не менее присутствовать у больного. Известно, например, что сахарному диабету нередко сопутствует почечный и первый вполне может сочетаться с несахарным диабетом.

Итак, рассмотрена одна из сторон принципа достаточного основания, когда из конкурирующих гипотез наиболее вероятна та, которая наиболее полно позволяет объяснить наличие комплекса проявлений заболевания. Назовем этот подход принципом максимизации достаточного основания.

С другой стороны, у врача могут возникнуть две гипотезы, симптоматология каждой из которых может объяснить присутствие всего набора выявленных симптомов у больного, но при этом в отношении одной из них (пусть второй) врачу известен достаточно обширный перечень почти обязательных специфических симптомов, не обнаруженных у интервьюируемого. В та кой ситуации целесообразно считать менее вероятной именно вторую диагностическую гипотезу, так как первой вполне достаточно для объяснения наличия симптомов у больного, и потому нет необходимости привлекать гипотезу с более обширной симптоматологией. Назовем такой подход принципом минимизации достаточного основания.

Например, если у больного в результате опроса выявлены только полиурия и полидипсия, то более вероятной является диагностическая гипотеза психогенной полидипсии, чем сахарного диабета, специфические жалобы которого включают не только все признаки психогенной полидипсии, но и многие другие.

Следовательно, дифференциально-диагностический принцип достаточного основания является как бы зеркальным по отношению к обоснованию: конкурирую щие диагностические гипотезы обосновываются набором специфических жалоб, а затем из этих гипотез исключаются те, которые объясняют меньший объем проявлений болезни.

Рассмотрим еще один типичный случай использования принципа достаточного основания, когда следует сохранять обе диагностические гипотезы, объясняющие один и тот же симптом. Предположим, что обнаружены 3 симптома С1, С2 и СЗ, обосновывающие болезни Н1, Н2, НЗ и Н4, указанные на рис. 1.5, б. Так же как и на рис. 1.5, а, можно отбросить болезни Н1 и Н4, поскольку нозологий Н2 и НЗ достаточно для объяснения симптомокомплекса (С1, С2, СЗ). Однако принцип достаточного основания не позволяет освободиться ни от Н2, ни от НЗ, так как каждой из них недостаточно для объяснения симптома СЗ или С1 соответственно. Таким образом, если две болезни объясняют наличие одного симптома (симптомокомплекса) у больного, но при этом каждая из них в отдельности объясняет наличие у больного и некоторых других симптомов, то обе следует рассматривать как в равной степени обоснованные и не исключать из процесса дифференциального поиска.

Рис. 1.6. Дифференцирование диагностических гипотез по принципу альтернативности и достаточного основания: альтернативная гипотеза НЗ исключается в силу строго специфического для Н1 (но не для Н3) симптома С2, а Н2 – достаточного основания

Для повышения качества дифференциальной диагностики принцип достаточного основания дополняют принципом альтернативности. Альтернативными считают болезни, которые не могут одновременно сосуществовать у больного. При дифференцировании альтернативных гипотез Н1 и НЗ (рис. 1.6), обоснованных одним симптомом (симптомокомплексом) С1, доста точно получить (указать) для одной из них (пусть Н1) диагностический признак или несовпадающий специфический симптом С2, чтобы исключить на основании альтернативности другую (НЗ).

Таким образом, при использовании принципа альтернативности отпадает необходимость поиска диагностических признаков или специфических несовпадающих симптомов для обеих таких гипотез, так как это не повышает качества дифференцирования. Применение этого принципа как минимум вдвое экономит время, затрачиваемое врачом на дифференцирование болезней. Например, альтернативными болезнями являются гипертрофический вариант зоба Хашимото с гипотиреозом и диффузный токсический зоб с тиреотоксикозом. Но в обоих случаях наблюдается целый ряд совпадающих специфических симптомов, в частности диффузное увеличение щитовидной железы, выпадение волос и др. Обнаружение диагностического признака или строго специфического симптома, симптомокомплекса (см. С2 на рис. 1.6) для одной из таких гипотез исключает другую. В этом случае принцип достаточного основания действует очень надежно.

С учетом всего сказанного выше можно понять, почему у клинициста все более растет уверенность в обоснованности некоторой диагностической гипотезы, когда он выявляет все большее число специфических для нее симптомов, причем именно желание получить максимально широкий спектр специфических симптомов диагностической гипотезы и является движущей силой диагностического поиска. Необходимость поиска специфических симптомов предполагаемой болезни оправдывает лишь принцип достаточного основания, поскольку чем больше обнаружено специфических симптомов рассматриваемой болезни, тем больше у врача основания принять ее за главную и даже единственную диагностическую концепцию, отбросив конкурирующие диагностические гипотезы, объясняющие лишь часть симптомокомплекса, характерного для ведущей диагностической гипотезы.