Заметим, ни один из этих исследователей даже не намекнул на «веселье».

Что касается разработчиков компьютерных игр, они тоже предлагают внушительный набор определений, часто противоречащих друг другу:

• дизайнер и теоретик игр Крис Кроуфорд (Chris Crawford)[14] расценивает игры как «подмножество развлечений, основанных на конфликте, в ходе которых игроки препятствуют выполнению целей противника, до тех пор пока кто-либо из них не выбывает; подразделяются на игры с предметами, результативные игры, сюжетные игры, соревнования и др.»;

• Сиду Мейеру (Sid Meier)[15], дизайнеру классических компьютерных игр Civilization, принадлежит известное определение «последовательности осмысленных выборов»;

• Эрнест Адамс (Ernest Adams) и Эндрю Роллингс (Andrew Rollings), авторы книги «Эндрю Роллингс и Эрнест Адамс о разработке игр»[16], сузили это определение до «одной или нескольких причинно обусловленных последовательностей в искусственно смоделированной среде»;

• Кати Зален (Katie Salen) и Эрик Циммерман (Eric Zimmerman) в своей книге «Правила игры»[17] утверждают, что игра – это «система, участники которой вовлекаются в искусственный конфликт, развивающийся по заданным правилам и обуславливающий измеримые результаты».

Этого вполне достаточно, чтобы погрузиться в бесконечное обсуждение классификации игр. Простые вещи часто оказываются сложными, стоит лишь копнуть поглубже; но игра, забава – это нечто столь естественное для человека, что должно для неё найтись объяснение попроще!

Я нашёл ответ, читая книги о работе мозга. Исходя из того, что я прочёл, человеческий мозг – жадный потребитель паттернов, битком набитый концепциями. Игры для него – самая что ни на есть вкуснятина. Наблюдая за тем, как учатся дети, вы наверняка замечаете, что они действуют по шаблону. Они подвергают его испытанию – ведь чтобы научиться чему-то, недостаточно одних только наставлений. Учиться нужно и на своих ошибках. Ребёнок испытывает норму на прочность, чтобы проверить, насколько сильно она прогнётся. Он готов прокручивать одну и ту же ситуацию снова и снова, снова и снова и снова…

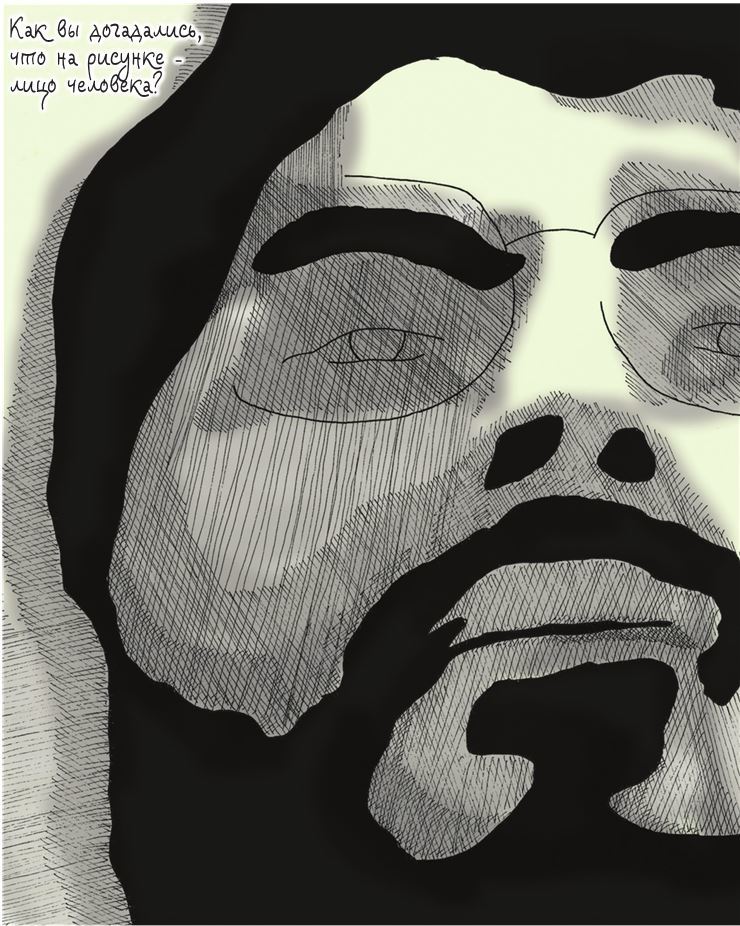

Наблюдая за тем, как быстро дети усваивают определённые паттерны в процессе обучения, мы можем убедиться, насколько наш мозг приучен ко всевозможным шаблонам и моделям. Мы ухитряемся находить знакомые паттерны даже в самом процессе поиска паттернов! Отличный пример – лица. Сколько раз вы различали узоры, напоминающие лицо человека, на деревянной поверхности, в рельефе стен или в грязных разводах на тротуаре?.. За распознавание лиц отвечает значительная часть человеческого мозга – едва вы бросаете взгляд на человека, множество нейронов моментально вовлекается в интерпретацию. Если мы во время разговора не смотрим в лицо собеседнику, то хуже понимаем, о чём он говорит, поскольку недополучаем часть информации.

Мозг заточен на распознавание лиц[18] точно так же, как и на освоение языка. Вообще говоря, это качество чрезвычайно важно для организации человеческого сообщества. Способность распознавать лица персонажей мультфильмов и различать тончайшие оттенки чувств, которые эти лица выражают, – показательная особенность работы мозга.

Проще говоря, мозг восполняет необходимую нам информацию. Этим навыком мы пользуемся практически неосознанно.

Вообще специалисты утверждают, что мы ведём себя не настолько сознательно, насколько привыкли думать: в большинстве ситуаций мы действуем на автопилоте. Но этот автопилот работает только тогда, когда мы находимся в привычной для нас обстановке. Если вдуматься, нос существенно должен загораживать нам обзор; между тем, если свести глаза к переносице, нос чудесным образом остаётся невидимым[19]. Каким образом наш мозг решает, что там вообще находится? Можно лишь предположить, что он «допускает» наличие между глазами некоей конструкции, которую мы раньше видели в зеркале.

Допущения – вот в чем наш мозг блистательно натренирован. Подозреваю, что из-за этого нам приходится испытывать немало разочарований.

Существует целое направление в науке, которое пытается выяснить, как работает мозг[20]. Это приводит к потрясающим открытиям.

Оказалось, например, что если вы кому-то показываете фильм о баскетболистах и просите сосчитать мячи, заброшенные в корзину, вряд ли кто-нибудь рассмотрит огромную гориллу на заднем плане, хотя, учитывая её габариты, трудно её не заметить!..[21] Мозг прекрасно умеет отключаться от того, что ему не нужно.

Кроме того, было обнаружено, что если загипнотизировать человека и попросить его описать какой-либо предмет, он отметит в своём описании гораздо больше деталей, чем если бы ему задали тот же вопрос в момент бодрствования. Мозг гораздо более наблюдателен, чем мы думаем.

Также учёные установили: если предложить испытуемому что-либо нарисовать, он с наибольшей вероятностью изобразит некую абстракцию, нежели зарисует с натуры то, что находится у него перед глазами. На самом деле мы слабо осознаём, что происходит здесь и сейчас, и большинство людей никогда этому не учится! Наш хитрый разум активно скрывает от нас реальность.

Подобные факты легли в основу так называемой «когнитивной теории»[22] (так называется научная область, описывающая, как мы знаем то, что, по нашему мнению, мы знаем). Большинство этих фактов иллюстрирует процесс нарезки[23].

«Нарезкой» мы занимаемся постоянно.

Если бы я попросил вас описать, как вы утром собираетесь на работу, вы бы рассказали мне, как встаёте с кровати, ковыляете в ванную, затем принимаете душ, одеваетесь, завтракаете, выходите из дома и едете в офис… Превосходный отчёт! Но если я попрошу подробно описать любое из перечисленных действий, эта задача уже вызовет сложности.

Возьмём, к примеру, этап одевания. Вам, скорее всего, сложно будет вспомнить всё до мелочей. Что вы надеваете сначала – рубашку или брюки? Из какого ящика комода вытаскиваете носки? Какую ногу первой просовываете в штанину? Какой рукой берётесь за пуговицу на рубашке?

Вероятно, вам было бы несложно ответить на все эти вопросы, если бы вы осознавали каждое своё движение. Но рутина на то и рутина, что вы всё делаете на автомате. Из привычного порядка действий ваша память выделила («нарезала») и сохранила только самое основное – вот почему вам приходится напрячься, чтобы вспомнить какие-то частности. В мозгу крепко засел готовый шаблон, так что думать на эту тему в обычной жизни вам не приходится.

Что бы мы ни подразумевали под «думанием».

Мы постоянно используем паттерны с «нарезкой»[24]. Процесс «думания», как правило, означает вспоминание – наложение известных паттернов на опыт прошлого. На самом деле большая часть того, что мы видим, – это тоже «нарезка». Мы редко воспринимаем мир таким, как он есть; вместо этого мы выделяем в нём некоторые объекты (производим «нарезку») и ограничиваемся этим. С тем же успехом вместо объектов реального мира можно было бы подставить картонные щиты, которые наш мозг будет тасовать по своему усмотрению. Впрочем, на это мне могут возразить: произведения искусства вынуждают нас возвращаться к конкретным образам, минуя абстракции. Так, стихи о деревьях, живописующие грубую кору и тонкие листья, мощный ствол и просветы между ветвями, проясняют в нашем сознании смутный образ «леса, зелени и всякого прочего».