Сарматские племена в конце I в. до н. э. (по материалам С. Я. Яценко)

В «Географии», написанной около 7 г. до н. э. и законченной в 18 г. н. э., Страбон упоминает о том, что скифы, бастарны и савроматы (= сарматы), переходя Дунай, теснили гетов (Strab., VII, 3, 13)[69]. Воспользовавшись разгромом римлянами в 29–27 гг. до н. э. гетского государства, основанного Буребистой, которое господствовало над Северо-Западным Причерноморьем, сарматы подходят к Дунаю[70]. Первыми это были языги, которые уже к началу новой эры являлись беспокойными соседями римской Мёзии, находясь в состоянии перманентной вражды с жителями провинции, переходя Дунай по льду, о чем можно составить представление по «Скорбным элегиям» и «Письмам с Понта» Овидия, сосланного в прибрежные Томы (8–17 гг.)[71].

В I в. н. э. основными противниками Рима на Дунае были даки, к которым подчас присоединялись и сарматы. В 16 г. до н. э. наместник Македонии Л. Тарий Руф победил сарматов и изгнал их обратно за Дунай (Dio Cass., LIV, 20, 3). В период между 6 г. до н. э. и 4 г. н. э. губернатор Далмации Гн. Корнелий Лентул, предупреждая набеги сарматов, препятствовал их переходу через Нижний Дунай (Flor., II, 29 = IV, 12, 20)[72]. При Августе вожди сарматов, обитавших за Доном, присылали к нему послов с предложениями дружбы; эти посольства связываются Т. Д. Златковской как раз с деятельностью Лентула на Дунае[73]. В 6 г., во время восстания паннонцев, даки и сарматы вторглись в Мёзию, вынудив легата этой провинции вернуться обратно (Dio Cass., LV, 30, 4), но в следующем году Тиберий подчинил далматов и сарматов (Euseb. Chron., p. 170, l. 17; Prosper. Tir., 364). Однако в последние годы правления Тиберия (14–37 гг.) Мёзия опять подверглась вторжению даков и сарматов (Suet. Tib., 41). Согласно «Эпитоме» С. Аврелия Виктора, сарматы опустошили Паннонию, а даки – Мёзию (Aurel. Vict. Epit. Caes., 2, 9). В 61–66 гг. пропретор Мёзии Тб. Плавтий Сильван Элиан, судя по его надписи-элогии, переселил на территорию империи более 100 000 задунайских варваров вместе с их царями или князьями; отбил нападение сарматов; вернул царям бастарнов и роксоланов их детей, а правителю даков – его братьев, отбитых от врагов; привел к покорности неизвестных ранее римлянам царей (CIL, XIV, 3608), которых предлагается рассматривать как аланов[74]. Следовательно, римляне выступали союзниками роксоланов, бастарнов и даков, воюя с сарматами[75]. Римляне между тем укрепляли оборону, для защиты дунайских провинций возводится оборонительная система лимеса и создаются флотилии в Мёзии и Паннонии; империя была еще сильна и могла с успехом отражать набеги варваров.

К середине I в. сарматы, продвинувшись на запад, прочно обосновываются в Центральной Европе и активно участвуют в политических событиях в регионе (ср.: Strab., VII, 3, 13; 17). Уже в 50 г. конница языгов помогает царю свевов Ваннию в междоусобной борьбе, происходившей на территории современной Словакии (Tac. An., XII, 29–30). Причем у германцев была лишь пехота, тогда как конницу составляли именно сарматы. Согласно информации Плиния Старшего (N. h., IV, 80), передающего сведения середины I в., земли языгов находились за Средним Дунаем, доходя до территории, занятой германцами; аорсы-гамаксобии, роксоланы и аланы жили вдоль побережья Черного моря, тогда как сираки пребывали на левобережье нижнего Днепра (Plin. N. h., IV, 33)[76]. Таким образом, междуречье Тисы и Дуная заняли языги, вытеснив живших здесь даков в горы, в нижнем же течении Дуная теперь обосновались роксоланы[77]. Возможно, этот район им позволили заселить сами римляне, надеясь получить от них защиту от все более усиливающихся даков, однако, наоборот, сарматы превратились в постоянную угрозу дунайским провинциям империи[78].

В середине I в. в поле зрения античных авторов попадают аланы, по поводу происхождения которых существуют разные точки зрения, однако совершенно ясно, что в этом процессе принимали участие центральноазиатские ираноязычные кочевые племена (Dio Cass., LXIX, 15, 1; Amm., XXIII, 5, 16; XXXI, 2, 12)[79]. Богатые погребения Нижнего Дона и Волги (Александровка, Дачи, Косика, Садовый, Хохлач), принадлежавшие среднесарматской культуре, связываются с аланской элитой из этой первой волны миграции[80]. Новые пришельцы постепенно включали старых обитателей степей в свой состав, что видно на примере Подонья, где первоначально была чересполосность населения[81].

Кочевники не стремились завоевать земли, главная цель их набегов – добыча, которую предпочитали захватывать неожиданно, когда империя была занята другими делами. Особенно сарматы использовали периоды политической нестабильности для произведения своих грабительских набегов на империю. Зимой 67/8 г. роксоланы разбили две когорты, а следующей зимой, в начале 69 г., воспользовавшись гражданской войной в Риме и значительным ослаблением римских гарнизонов, девятитысячная конная орда роксоланов вторглась в Мёзию, надеясь на большую добычу, но, рассеявшись для грабежа, была разбита вспомогательными когортами III Галльского легиона (Tac. Hist., I, 79). Тацит описывает лишь данный эпизод из кампании 69 г. в Мёзии. Сообщение Иосифа Флавия (Bel. Jud., VII, 89–95) более подробно: большое число сарматов незаметно переправилось через Дунай, в январе 70 г. они разбили армию веспасиановского наместника Мёзии Фонтея Агриппы, убив самого легата[82]. Страна подверглась разграблению. Веспасиан послал Рубрия Галла, который в том же году одержал победы над ними, а напавших, оставшихся в живых, изгнал. После этого римские гарнизоны в Мёзии были усилены.

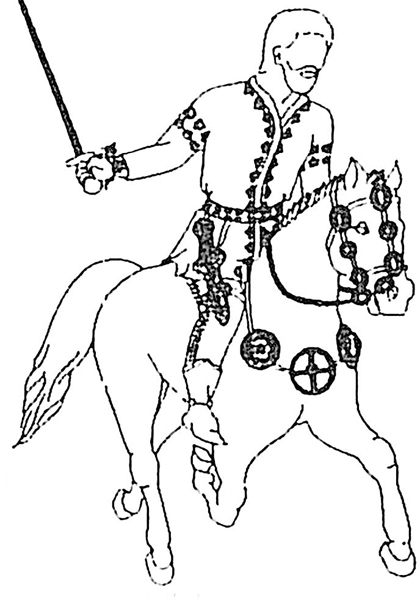

Реконструкция сарматского воина из кургана в Дачах в Ростове-на-Дону (рубеж I–II вв.). Реконструкция Азовского этнографического музея. Воспроизведено по: Блиев, Бзаров 2000: 63

Во время той же гражданской войны в Риме в 69 г. от помощи языгов римляне отказались, но небольшие отряды (вероятно, свиты) их вождей, опять же вместе со своими давними союзниками свевами, участвовали в гражданской войне в Риме на стороне Веспасиана, очевидно выступая таким образом своеобразными заложниками и гарантами стабильности на Дунае (Tac. Hist., III, 5; ср.: I, 2). А, как мы помним, конница Антония Прима, полководца Веспасиана, действовала успешно (Tac. Hist., III, 17).

Обострение отношений империи с языгами относится к периоду войны римлян с даками (86–89 гг.) во время правления Домициана (81–96 гг.). Языги вторглись в Паннонию и разбили тут в 89 г. целый римский легион (XXI Rapax), легат которого погиб (Suet. Domit., 6, 1; Tac. Agr., 41; Eutrop., VII, 23, 4). В этой войне участвовали также германские племена маркоманнов, квадов и свевов. Таким образом, тут опять же действуют совместно с германскими пехотинцами и сарматские всадники. Лишь в 92 г., после заключения мира с даками, Домициан собрал силы и разбил языгов (Dio Cass., LXVII, 5, 2)[83]. Итак, германцы Центральной Европы (в частности, квады) уже действуют в тесном союзе с языгами, который, по-видимому, и оформился в этот период[84]. Однако Рим – мировая держава, ведущая активную внешнюю политику, – с успехом отбивает варварские вторжения и заставляет своих бывших врагов становиться союзниками.