– Так что же стоит за сообщениями о похожих на стеллерову корову странных животных камчатского побережья?

– Есть несколько видов китов, дельфинов и акул темного цвета, которых не все знают. К тому же в воде очертания животного часто искажаются. Я сам однажды видел у Новой Зеландии скопление каких-то поразивших меня необычных животных. Лишь после того, как в трал попала гигантская акула, все стало ясно. Учтите и воображение: люди порой принимают желаемое за действительное, ведь так хочется чего-нибудь чудесного. Особенно в длительных рейсах…

– Но не могло же такое крупное млекопитающее существовать лишь у одного островка на всем земном шаре, ведь это – не бабочка?

– Возможно, в прошлые эпохи ареал коровы Стеллера был шире. Но к тому времени, когда люди впервые ее увидели, он сузился до маленького очажка.

Видимо, тогда, в середине XVIII в., численность этих немигрирующих малоподвижных животных, приносивших по одному детенышу в год, уже не превышала 2 тысяч. Это был примитивный угасающий вид, приспособившийся к жизни в прибрежной полосе.

Он и сохранился-то у Командор лишь благодаря уединенности этих островов, удаленности от человеческих путей.

– И нет ни малейшего шанса, что корова могла где-нибудь уцелеть?

– Вероятность этого равна нулю. Не говоря уже о наших мореплавателях и ученых прошлых веков, которые ничего о ней не сообщают, экспедиции АН СССР, нашего института, специалисты Госрыбвода, начиная с 1930-х гг., прошли по всем побережьям и островам, буквально по пальцам пересчитали всех котиков, каланов и иных зверей. Так что уж “капустник” никак не мог остаться незамеченным».

Предвидим одобрительные возгласы ученых: «Правильно отбрил журналистов и горе-исследователей наш ученый» – и гневные сетования: «Сколько же можно реанимировать давно и прочно исчезнувшее с лица Земли животное», «Мало что пригрезится человеку или двум!».

Но давайте все же подождем с категоричными выводами, а вместо этого вернемся в тот самый достопамятный 1741-й, с которого и началась эта удивительная и трагическая история.

Из досье историков географических открытий: начало драмы

Во вторник, 4 июня 1741 г., пакетбот «Святой Петр» поднял паруса в Петропавловской гавани на полуострове Камчатка. Судном, которое плавало под русским флагом, командовал Витус Беринг, а целью плавания было исследование самой северной кромки Тихого океана.

Прежде всего было необходимо выяснить, существует ли сухопутная связь между Сибирью и Америкой. Сам командор и почти половина его экипажа больше никогда не вернулись на русскую землю.

На борту «Святого Петра» среди его экипажа, состоявшего из 78 человек, находился и немецкий врач и естествоиспытатель Георг Вильгельм Стеллер. Беринг попросил его присоединиться к экспедиции в последний момент, когда внезапно заболел судовой хирург Каспар Фейге.

Первая часть путешествия прошла успешно. Беринг удачно высадился на западное побережье Аляски. Стеллер стал первым естествоиспытателем, ступившим на эту неизвестную землю.

Но потом произошла трагедия. Когда судно уже повернуло домой, среди экипажа разразилась цинга, самый страшный враг первых полярных исследователей. 4 ноября вдалеке в тумане замаячил какой-то высокий, негостеприимный берег, и моряки вначале обрадовались, полагая, что это материк.

Но после наблюдений за положением солнца осознали, что они все еще находились на расстоянии сотен миль от Камчатки, и радость экипажа сразу же сменилась отчаянием. Была созвана вся команда, и так как оставалось всего 6 фляг плохой воды, то было принято единодушное решение сойти на берег острова, который сейчас носит имя Витуса Беринга. Но к этому времени уже не было в экипаже достаточно сильных людей, которые могли бы остаться на борту. Приняли решение всем покинуть судно. Больные были помещены в наспех построенных хижинах и землянках, вырытых в песке, а неделю спустя «Святой Петр» сорвался с якоря, был выброшен северо-восточным штормом на берег и практически развалился.

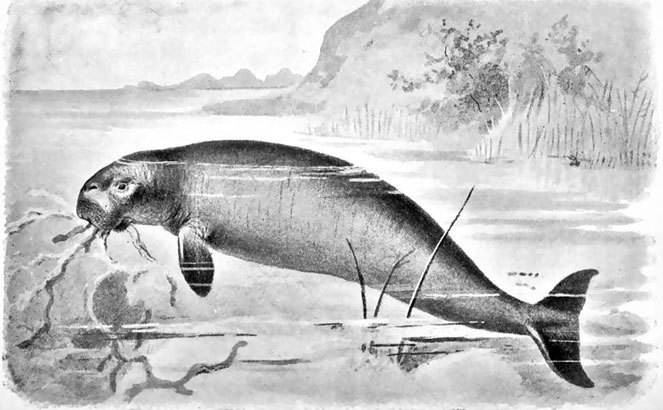

Рисунок животного из научной книги

При таких драматических обстоятельствах Стеллер и открыл животное, которое станет главным действующим лицом в этой истории. В воде, при высоком приливе, он заметил несколько громадных горбатых туш, которые были похожи на перевернутые вверх дном лодки. Несколько дней спустя, когда ему удалось получше разглядеть этих существ, он понял, что они принадлежат к прежде не описанному виду; то были животные, теперь известные науке под названием «морская корова Стеллера».

«Если меня спросили бы, сколько я видел их на острове Беринга, то я бы не замедлил ответить – их невозможно сосчитать, они бесчисленны…» – писал Стеллер.

Из досье зоологов: «морщинистая Стеллера»

Северная морская корова являлась родственником ламантина и дюгоня, но по сравнению с ними была настоящим гигантом и весила около 3 с половиной тонн. Однако в сравнении с массивным туловищем голова у нее была удивительно маленькой, с очень подвижными губами, причем верхняя губа была покрыта заметным слоем белой щетины, которую по густоте можно сравнить с оперением цыплят. Корова передвигалась по отмелям с помощью двух культей, напоминающих лапы, расположенных в передней части туловища; но в океане это животное проталкивало себя вперед вертикальными ударами по воде большого раздвоенного хвоста. Ее шкура не отличалась гладкостью, как у ламантина или дюгоня, – на ней проступали многочисленные бороздки и морщины; отсюда и ее название «Rythina stellerii», которое дословно обозначает «морщинистая Стеллера».

«Стеллер был единственным натуралистом, видавшим это существо живым, имевшим возможность наблюдать его в природе и обследовать его строение», – пишет его биограф Леонгард Штайнегер. Места обитания животного ограничивались островами, которые ныне известны нам как группа Командорских островов, в частности остров Медный и больший по размерам остров Беринга, расположенный к западу от Медного. Особое удивление вызывает тот факт, что животные были обнаружены в этих холодных водах, хотя, как известно, их единственные родственники обитают только в теплых тропических морях. Но прочная, словно кора, шкура коровы, несомненно, помогла ей сохранять тепло, от холода ее защищал и толстый слой жира. Вероятно, коровы никогда не уходили далеко от берега, так как не могли глубоко нырять в поисках корма, к тому же в открытом море они становились легкой добычей касаток. Они были абсолютными вегетарианцами, питались водорослями, которые растут в северной части Тихого океана в большом изобилии.

Несмотря на свою беспомощность, безобидные животные поначалу совсем не подвергались нападению со стороны моряков со «Святого Петра». Это вряд ли можно объяснить сентиментальностью. Скорее всего, тот факт, что в течение столь длительного времени добытчики щадили этих животных, можно объяснить их физической слабостью, вызванной цингой; кроме того, более удобный и более доступный источник питания представляли собой морские выдры и каланы, которых можно было добыть в любом количестве, для чего надо было лишь спуститься к берегу и ударить их дубинкой по голове.

Но по мере того, как здоровье людей улучшалось, а морские выдры начинали проявлять большую осторожность в общении с ними, были предприняты вполне успешные попытки несколько разнообразить меню сочными бифштексами из морской коровы и морского теленка.

Из досье архивистов: истребление

«Мы ловили их, – вспоминал Стеллер, – пользуясь большим железным крюком, наконечник которого напоминал лапу якоря; другой его конец мы прикрерляли с помощью железного кольца к очень длинному крепкому канату, который тащили с берега 30 человек. Более крепкий моряк брал этот крюк вместе с 4 или 5 помощниками, грузил его в лодку, один из них садился за руль, а остальные на весла и, соблюдая тишину, отправлялись к стаду. Гарпунер стоял на корме лодки, подняв крюк над головой, и тут же наносил удар, как только лодка подходила поближе к стаду. После этого люди, оставшиеся на берегу, принимались натягивать канат и настойчиво тащить к берегу отчаянно сопротивлявшееся животное.

Люди в лодке тем временем подгоняли животное с помощью другого каната и изнуряли его постоянными ударами, до тех пор, пока оно, выбившись из сил и совершенно неподвижное, не вытаскивалось на берег, где ему уже наносили удары штыками, ножами и другими орудиями. Громадные куски отрезались от живой коровы, и она, сопротивляясь, с такой силой била по земле хвостом и плавниками, что от тела даже отваливались куски кожи.

Кроме того, она тяжело дышала, словно вздыхала. Из ран, нанесенных в задней части туловища, кровь струилась ручьем. Когда раненое животное находилось под водой, кровь не фонтанировала, но стоило ему высунуть голову, чтобы схватить глоток воздуха, как поток крови возобновлялся с прежней силой…»