Тему вампиризма подхватили ученые и теологи, интересовавшиеся оккультными вопросами. В июле 1725 г. в австрийских, а затем немецких газетах появились копии отчета камерал-провизора Фромбальда о случае Плогойовица; будущий пастор Михаэль Ранфт мгновенно включил его в диссертацию, представленную 27 сентября 1725 г. в Лейпцигском университете. Эта диссертация легла в основу его книги De Masticatione mortuorum in tumulis («О жующих мертвецах в могилах», Лейпциг, 1725), которую Ранфт выпустил несколькими расширенными изданиями, заканчивая немецким «Трактатом о Жующих и Чавкающих в Гробах Мертвецах, который раскрывает истинную Природу сих Венгерских Вампиров и Кровососов» (Лейпциг, 1734), содержавшим обсуждение вопроса о вампиризме[15].

Истинной вершиной вампирской эпидемии стал 1732 г., когда европейскую печать облетел Visum et Repertum, самый знаменитый исторический документ, связанный с вампиризмом — протокол расследования вампирической вспышки в деревне «Медвегие», якобы вызванной Паоле.

Как помнит читатель, Паоле и Плогойовица мы назвали выше «нулевыми пациентами» вампирской эпидемии, однако многие считают первым «официальным» и названным по имени европейским вампиром Юре или Джуре Грандо, истрийского крестьянина из деревни Кринга, умершего в 1656 г. О посмертных похождениях Грандо подробно рассказывает Янез Вайкард Вальвазор (Иоганн Вейхард фон Вальвазор, 1641–1693) в своем монументальном историческом труде «Слава герцогства Крайна» (Нюрнберг, 1689). Согласно его рассказу, Грандо долго не давал покоя жителям деревни, бродил по ночам, приставал к женщинам и насиловал собственную вдову. Наконец, решено было покончить с вампиром. Священник Михо Радетич и несколько крестьян, вооружившись распятием, светильниками и колом из боярышника, отправились на кладбище и раскопали могилу Грандо. В ней обнаружился прекрасно сохранившийся, улыбающийся труп. Попытались было пронзить труп колом, но кол отскочил от тела. Тогда священник поднес к лицу мертвеца распятие и вскричал: «Гляди! ты, стригон! Вот Иисус Христос! Он спас нас от адских мук и умер за нас. И ты, стригон, не будешь знать покоя!» При этих словах из глаз вампира покатились слезы. Затем один из крестьян, Миколо Ньена, опасливо попробовал дотянуться до тела мотыгой и отрубить голову вампира; все было напрасно. Только смелый Стипан Миласич нашел в себе силы подобраться поближе и отделить голову стригона от тела. Могилу вновь закопали, и после этой операции в деревне воцарился мир[16].

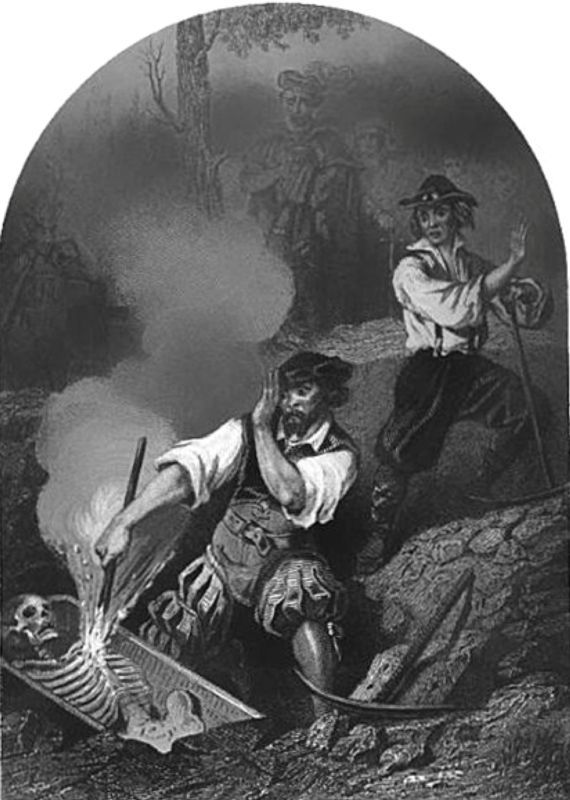

Вампир. Литография Р. де Морена из книги П. Феваля «Les tribunaux secrets» (1864).

В истории с Грандо, тем не менее, термин «вампир» не употребляется (впервые он был применен к Плогойовицу), да и история эта была не так известна, хоть ее и популяризировал Францисций. Следовательно, невольными виновниками вампирской эпидемии действительно приходится считать Плогойовица и особенно Паоле — как наиболее документированный случай. «Вспышка в Медвегие и вызванные ею оживленные научные дебаты стали „часом Вампира“, то есть в точности тем моментом, когда вера в вампиров проникла в западноевропейское сознание» — справедливо замечает Сюзанна Корд[17]. Если исходить из этих соображений, лавровый венок или терновый венец вампирского первенства, пожалуй, следует присудить «арнауту» Паоле. По словам А. Мезеса, именно «случай печально известного гайдука Арнольда Паоле пробудил всеевропейский интерес к вампиризму не только среди широкой публики, но и среди просвещенной элиты» (Mezes, op. cit, с. 32).

Известия, сведения и мнения о вампирах распространялись подобно лесному пожару. На научном фронте начали появляться такие труды, как Dissertatio hominibus post mortem sanguisugis, uulgo dictis Uampyrea («Рассуждение о людях, сосущих кровь после смерти, что именуются Уампирами», Лейпциг, 1732) Иоганна Христофора Рохлиуса, Dissertatio de cadaueribus sanguisugis («Рассуждение о кровососущих трупах», Иена, 1732) Иоганна Христиана Штока, Dissertatio de Vampyris Serviensibus («Рассуждение о Сербских Вампирах», Дуйсбург, 1733) Иоганна Христофора Цопфа, Vemünftige und Christliche Gedanken über die Vampirs oder Blutsaugende Todten («Благоразумное и Христианское Рассуждение о Вампирах или Кровососущих Мертвецах», Вольфенбюттель, 1733) Иоганна Христофора Харенберга; в Италии о вампирах пишет архиепископ Джузеппе Даванцати (Dissertazione sopra i vampiri, опубл. посмертно в 1774 г.), в Голландии — французский маркиз-эмигрант Жан-Батист Буайе д’Аржанс и т. д.

Корд насчитывает по меньшей мере 15 книг, трактатов и памфлетов о вампирах, появившихся в 1732 году и еще 25, вышедших на протяжении следующих тридцати лет. Вампиры стали одной из главных тем светских разговоров; даже дамы, неодобрительно замечал Ранфт, принялись «рассуждать» о кровососах[18]. «С 1730 по 1735 год только и говорили о вампирах; их выискивали, их сердца вырывали и сжигали. Но они напоминали мучеников древности — чем больше их жгли, тем больше их становилось» — писал Вольтер в заметке «Вампир» (Questions sur l'Encyclopédie, 1772), посмертно включенной в «Философский словарь».

Значительную, если не критическую роль в распространении вампирской эпидемии сыграли рассказы лиц, так или иначе связанных с участниками первых расследований (распространявшиеся и в частной переписке), газеты и журналы, а также летучие издания. Как указывает М. Димич, в 1725 г., известия о вампирах широко освещались в модных периодических изданиях, как-то Wiener Diarium, Vossische Zeitung, Leipziger Zeitungen, Brefilauische Sammlungen, и публиковались в виде листовок (так называемых «Fliegende Blatter», летучих изданий). В 1732-м, в год великой вампирической паники, статьи о вампирах дважды появлялись в Le Glaneur Historique, неоднократно в Mercure de France, a также в Mercure Historique et PolitiqueThe London Journal, The Gentleman's Magazine и The Craftsman. <…> Цитаты и конспективные изложения проникали в стандартные энциклопедии, к примеру Zedlers Universal Lexikon (T. XLVI, 1745) и популярные труды, посвященные иным вопросам, например Lettres juives («Иудейские письма») маркиза Буайе д’Аржанса <…> и The Harleian Miscellany: A Collection of Scarce, Curious and Entertaining Pamphlets and Tract <…> с частыми переизданиями)[19].

Вампирический дискурс первой половины XVIII в. подытожила получившая колоссальную известность книга аббата и экзегета О. Кальме Dissertations sur les Apparitions des Anges, des Démons & des Esprits, et sur les Revenons et Vampires de Hongrie, de Boheme, de Moravie & de Silesie («Рассуждения о явлениях ангелов, демонов и духов, а также о привидениях и вампирах в Венгрии, Богемии, Моравии и Силезии», Париж, 1746, 3-е дополненное издание 1751). В эти же годы (1749) папа Бенедикт XIV объявил вампиров «ложными созданиями человеческой фантазии», а позднее в послании к архиепископу львовскому требовал «подавить это суеверие <…> у истоков коего без труда обнаруживаются священники, распространяющие эти истории, дабы убедить легковерное население щедро платить им за экзорцизмы и мессы».[20]

Конец вампирической лихорадки можно, вероятно, датировать 1755 г., когда императрица Мария Терезия направила придворных медиков Иоганнеса Гастера и Кристиана Вабста расследовать случай вампиризма в Гермерсдорфе. Здесь по решению городских властей было эксгумировано тело Розины Полакин, скончавшейся в декабре 1754 г.; как уверяли жители города, она превратилась в вампира, выбиралась из могилы и нападала на них. Тело, как выяснилось, ничуть не разложилось, в венах текла кровь; труп обезглавили и сожгли. Незадолго до этого случая, в феврале 1753 г., в трансильванском городе Капник (Кавник), богатом залежами золота и серебра, были эксгумированы тела Анны Тонер и Доротеи Пихсин, которых заподозрили в вампиризме и обвинили в смерти пяти горняков (согласно официальному сообщению, в теле одного из погибших обнаружили только напоминавшую воду жидкость, крови же не было). После 129 дней в могиле тело Доротеи Пихсин почти не разложилось; труп был сожжен палачом под городской виселицей, тогда как разложившееся тело Анны Тонер было с почестями захоронено[21]. Ознакомившись с докладом следователей-медиков, главный придворный врач и ближайший советник Марии Терезии Герард ван Свитен (1700–1772) написал небольшое сочинение «Замечания о вампиризме», где заклеймил веру в вампиров как суеверие «варварских и невежественных» народов. По совету медиков Мария Терезия выпустила особый рескрипт, запрещавший эксгумацию трупов предполагаемых вампиров и издевательства над ними; церковным властям отныне запрещалось расследовать случаи вампиризма, а вампиры объявлялись фантомами воображения. Оригинальный французский текст «Замечаний» ван Свитена не был издан, однако в 1756 г. вышел итальянский и в 1768 г. — немецкий перевод[22].