Филиппо Томмазо Маринетти

Футурист Мафарка. Африканский роман

© ООО «Книгократия», 2016 г.

Роман-брандер

В конце 1909-го года в парижском издательстве E. Sansot & Cie увидел свет «африканский роман» – «Футурист Мафарка». Роман рассказывал об африканском короле Мафарке-эль-Баре, о его приключениях, битвах, победах и о магическом рождении сына короля – Газурмаха. Его автор, франко-итальянский литератор Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944) к тому моменту был уже известной фигурой в символистских кругах Франции. За несколько лет до публикации романа Маринетти издал на французском языке несколько книг[1], а в Италии под его руководством с 1905 года выходил журнал Poesia, где печатались звезды интернациональной литературной сцены тех лет (Г. Кан, Э. Верхарн, Ж. Лафорг, А. Жарри, П. Клодель, Г. д’Аннунцио). Однако к моменту публикации романа не эта деятельность ассоциировалась с именем Маринетти. В феврале 1909 года на первой странице одной из самых популярных и массовых парижских газет Le Figaro он напечатал знаменитый «Манифест футуризма». С этого момента все предыдущие заслуги литератора Маринетти становятся лишь прелюдией к главному произведению всей его жизни – футуристическому движению, сумевшему, как ни одно другое направление в искусстве тех лет, аккумулировать и грандиозные грезы, и темные стороны двадцатого столетия.

На сегодняшний день существует множество трактовок романа Маринетти. Их авторы опираются на разные теории и стратегии исследования: от мифологической и символистской до фрейдистской, от социологической до оккультистской, от политико-экономической до феминистской. Сам Маринетти, не страдая от скромности, в предисловии к роману так характеризовал свое творение: «мой роман шумит под ветром славы, как штандарт бессмертия, на высочайшей вершине человеческой мысли». Тем не менее, он рассматривал его скорее как технический инструмент для достижения гораздо более амбициозных целей, чем создание традиционного литературного произведения. «Le grand roman boutefeu» (фр.), «il grande romanzo esplosivo» (итал.), «великий роман, фитильный запальник» (Шершеневич) или «великий роман-брандер»[2] (Энгельгард) – все вариации определения на разных языках схожи в одном: роман должен воспламенить, поджечь, взорвать «вражеский» культурный мир. Надо отметить, что сравнение футуризма с «адской машиной», динамитом или бомбой, поджигающими, взрывающими и разносящими в клочья дряхлый и угасающий мир, его искусство и его идеологию, будет долгие годы одним из самых устойчивых в самоописаниях футуристов. Вероятно, точкой отсчета для этих ассоциаций послужило известное выражение Ф. Ницше – «Я не человек, я динамит»[3]. Своеобразные взрывные волны этого образа постоянно встречаются в культуре начала века. Маринетти пишет о своем «африканском романе»: «посмотрите, как он прыгает, разрываясь, как отлично заряженная граната, над лопнувшими головами наших современников». Или – «Футуризм есть динамит, трещащий под развалинами чересчур почитаемого прошлого»[4].

Подобные метафоры и образы были не просто фантазиями, оторванными от реальности. Напротив, атмосфера культуры и повседневной жизни на рубеже веков была пропитана иррациональными волнами агрессии – стачки и демонстрации, уличный террор, бомбы анархистов, революционные волнения, агрессивная политизация общества. Этот фон, безусловно, был питательной почвой для воинственной риторики футуристических манифестов, для мифологизации насилия и «разрушительного жеста анархистов»[5]. Драка, удар, взрыв, бомба и динамит – эти образы с первых шагов формируют в массовом сознании облик футуристического движения. Позднее Маринетти подчеркивал, что агрессивность первых манифестаций футуризма, метафоры взрывов и кулачных ударов вводили в искусство тему войны, точнее – уподобляли само искусство военным сражениям. В 1914 году, после начала Первой мировой войны, в «Манифесте к студентам» он подчеркивал: «Футуризм, динамичный и агрессивный, сегодня сполна реализуется в великой мировой войне, которую он – единственный – предвидел и прославлял, прежде чем она вспыхнула. Нынешняя война – это самая прекрасная футуристическая поэма»[6].

«Африканский роман» – заведомо провокационный, изобилующий шокирующими сценами и эпатирующими лозунгами – сполна реализовал мифологию искусства-оружия, искусства-динамита. «Футурист Мафарка» – роман-взрыв и роман-скандал – безусловно стал одной из самых ярких манифестаций футуристической мифологии и футуристических амбиций. Однако его судьба в истории литературы (и шире – культуры) XX века была подобна судьбе тех кораблей-брандеров, которые, поджигая вражеский флот, сами сгорали в разожженном пламени.

Через несколько месяцев после парижского издания появился итальянский перевод романа, сделанный секретарем Маринетти Дечио Чинти. Его публикацию в Италии в 1910-м году[7] сопровождал громкий скандал (о чем еще будет идти речь). В 1910-е годы на волне массовой популярности итальянского футуризма «африканский роман» переводится на русский и испанский язык. В исследованиях об итальянском футуризме он всегда упоминается рядом с первым Манифестом как текст, основополагающий для мифологии и идеологии всего движения. Однако, вместе с тем, в истории футуристического искусства «африканский роман», мерцающий между символистской эстетикой и авангардной идеологией, навсегда остался в тени собственно авангардных произведений Маринетти и его соратников. В истории футуристического движения он был, скорее, мгновенной вспышкой, озарившей лишь самые первые шаги футуризма. История Мафарки, придуманная и написанная Маринетти почти одновременно с первым Манифестом футуризма, располагается на самой границе эпох и культурных традиций. Она закрывает символистскую, эстетскую и отчасти декадентскую страницу в литературной биографии Маринетти и открывает радикальную, авангардную и экспериментаторскую эпопею футуристических изобретений, скандалов и триумфов.

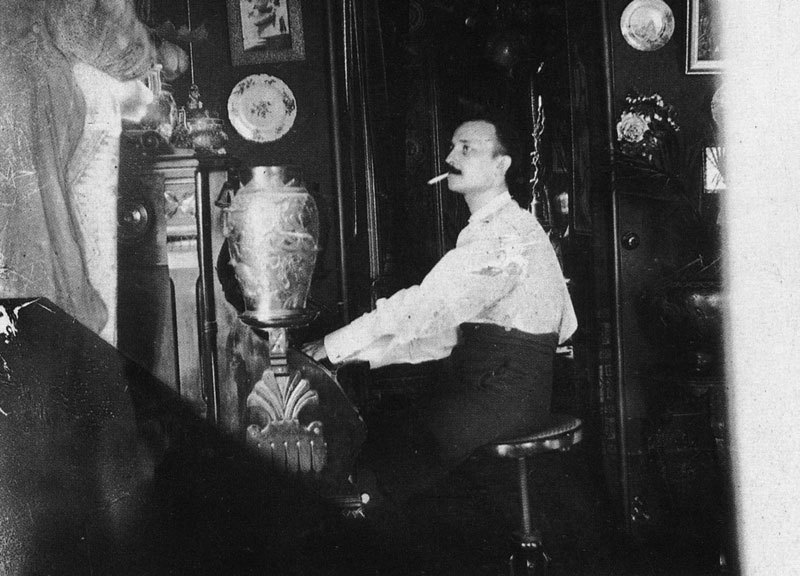

Маринетти в своем миланском доме на виа Сенато.

Здесь же был учрежден журнал Poesia.

Сам Маринетти в духе футуристической мифологии вечной молодости и мгновенного броска бомбы обещал своему произведению яркую, но недолгую жизнь: «Только я осмелился написать этот шедевр, и он примет смерть из моих рук в тот день, когда увеличивающееся великолепие мира сравняется с его великолепием, и он станет бесполезным». Иными словами – когда взрывная, мифологическая и жизнетворческая сила романа будет исчерпана. Мотивы молодости, всегда сопровождаемой смертью («смерть на краю юности»), и краткой, подобной вспышке молнии, жизни произведений искусства занимали важное место в мифологии итальянского футуризма. Они звучали уже в первом Манифесте: «Самым старшим из нас не более тридцати лет (…) Когда нам исполнится сорок лет, пусть те, кто моложе и бодрее нас, побросают нас в корзину, как ненужные рукописи»[8].

Сгорел ли бесследно роман-брандер, выполнив свою функцию? Может ли роман Маринетти заинтересовать современного читателя? Или он превратился в археологический артефакт и способен привлечь внимание только любителей литературной экзотики и странных раритетов? Конечно, современному читателю, привыкшему скользить взглядом по кратким и броским заголовкам интернет-публикаций, будет нелегко продраться сквозь орнаментальный и цветистый, плотный и вязкий, насыщенный метафорами и аллегориями текст «африканского романа». О чем он? Ответ может быть таким: роман Маринетти – о том, как из осколков культуры прошлого, из книжного и музейного знания, из образов, слов и фантазий, пропитывающих атмосферу повседневной жизни, из глубоко личных, интимных воспоминаний и переживаний создается новый Миф, не личный, но массовый. Роман Маринетти о создании нового мифологического Героя, чья история воплощает мечты и безумие, веру и иллюзии, фобии и страсти целой эпохи. Стратегии построения мифа, стратегии его внедрения в жизнь и память культуры присущи не только произведению Маринетти или культуре модернизма. Они лежат в основе функционирования любого организма (или механизма), который мы называем искусством. Вопрос, который формулирует Маринетти, сочиняя свой «африканский роман», звучит абсолютно актуально: как создать новый миф, новое чувство реальности, внедрить их в общественное сознание, сделать частью жизни множества людей. «Футурист Мафарка» стал опытом программного и рационального конструирования мифа. И главное – опытом перенесения его в жизнь, превращения в реальность. Само футуристическое движение, чье рождение символизирует в романе новый «герой без сна» – сын Мафарки Газурмах, и было таким на несколько десятилетий воплотившимся в жизнь мифом. Стратегии масс-медиа и пропаганды, использованные Маринетти, – конечно, лишь архаичные предвестники современных возможностей. Однако сама механика построения новой массовой мифологии и механика превращения ее в реальную жизнь, безусловно, обретают в наши дни новую актуальность. История изобретения и внедрения в жизнь футуризма может служить образцовой моделью для описания и исследования множества массовых мифов, массовых иллюзий, обретавших и обретающих плоть и кровь не только в ушедшем столетии, но и в наши дни.