Сравнение ардипитеков с сахелянтропом и более поздними австралопитеками лишний раз показало, что эволюция человеческих предков шла некими рывками. Общий уровень развития у сахелянтропа 6–7 млн лет назад и ардипитека 4,4 млн лет назад практически одинаков, тогда как спустя “всего” 200 тыс. лет (4,2 млн лет назад) у анамских австралопитеков появилось множество новых особенностей, которые, в свою очередь, мало менялись вплоть до времени появления “ранних Homo” 2,3–2,6 млн лет назад. Такие “скачки” или “повороты” эволюции были известны и до описания ардипитека, но теперь мы имеем возможность определить точное время еще одного из них; можно и попробовать объяснить их, увязав, например, с климатическими изменениями.

Одно из удивительнейших заключений, которые можно сделать из изучения ардипитеков, – это то, что человек по множеству признаков отличается от общего с шимпанзе предка меньше, чем шимпанзе или горилла. Причем это касается прежде всего размеров челюстей и строения кисти и стопы – частей тела, на особенность строения которых у человека чаще всего обращают внимание. По сути, многие детали у человека примитивнее, чем у современных обезьян, если за прогресс считать уровень отличия от общего предка. Ясно, что такой вывод может сильно не понравиться многим и многим людям (в первую очередь тем, кто склонен мыслить религиозными категориями или вообще идеализировать человечество). Но в том и состоит сила науки, что она оперирует фактами, а не эмоциями.

Рамидусы положили основание новому роду австралопитековых – собственно австралопитекам Australopithecus. Замечательно, что у нас есть достающее звено между этими звеньями: в эфиопском местонахождении Аса-Исие (расположенном все в той же долине Среднего Аваша) с датировкой 4,1–4,2 млн лет назад обнаружены челюсти, зубы и кости, промежуточные между Ardipithecus ramidus и Australopithecus anamensis (White et al., 2006). Челюсть из Аса-Исие отличается большими клыками, выступающими за ряд прочих зубов. Позвонки и фаланга кисти крупнее, чем у афарских австралопитеков. Фаланга, кроме прочего, имеет следы мощных сухожилий мышц-сгибателей – свидетельство лазания по деревьям. Бедренная кость выпрямленная, на ней черты прямохождения (в частности, след прикрепления большой ягодичной мышцы, хотя и слабо выраженный, расположенный к тому же не сзади, а несколько сбоку) сочетаются с признаками четвероногости (шероховатая линия почти отсутствует).

Австралопитек анамский Australopithecus anamensis – самый древний и примитивный в своем роде (сразу же отметим, что частенько в интернете его по неграмотности называют “аннамским”; напомним, что Аннам – старое название Вьетнама). Строго говоря, его бы можно относить уже к грацильным австралопитекам, но в морфологии анаменсисов сохранялось много архаики, а переходы между видами слишком незаметны, чтобы спорить о границах групп.

Вид был описан в 1995 году на основе многочисленных находок в кенийских местонахождениях Канапои и Аллия Бей (Leakey et al., 1995; Ward et al., 2001). Анамские австралопитеки жили 3,9–4,2 млн лет назад.

Кстати, снова о дежавю и статистике…

О существовании неких очень ранних австралопитеков, условно названных Preaustralopithecus, было известно давно, но их останки долгое время оставались слишком редкими и фрагментарными, чтобы по ним можно было сказать нечто определенное. Так, еще в 1939 г. Л. Коль-Ларсен в местонахождении Гаруси в Танзании отыскал небольшой фрагмент верхней челюсти с двумя зубами, который получил много названий (например, Praeanthropus africanus или Meganthropus africanus), в 1965 г. в Канапои в Кении был обнаружен конец плечевой кости, в 1987 г. в Белохдили в Эфиопии – кусок лобной кости австралопитека, жившего 3,8–3,9 млн лет назад, а в 1989 г. в местонахождении Фиджиж FJ4 в Южной Эфиопии – семь зубов с датировкой 4–4,18 млн лет назад. Все эти обломки не находили прочного места в схеме эволюции гоминид вплоть до описания анамского австралопитека, к коему и причисляются ныне.

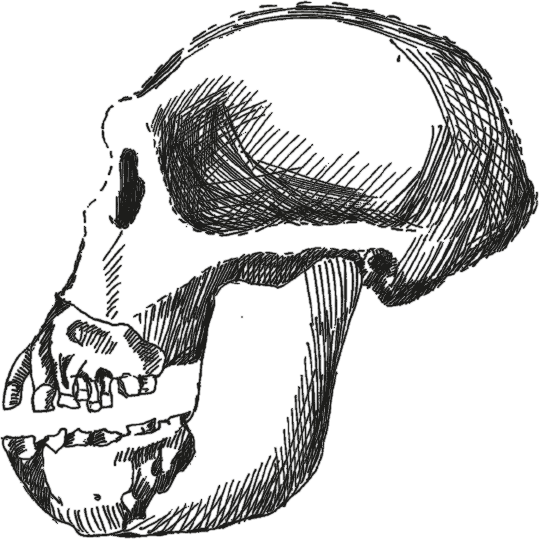

От анамских австралопитеков сохранилось довольно много частей, хотя большей частью довольно фрагментарных. Целых черепов пока нет, но ясно, что височная кость примитивна: слуховое отверстие маленькое, а вот суставная ямка немножко продвинутее, чем у рамидуса, – у анаменсисов появился суставной бугорок, хотя бы и маленький и уплощенный. Челюстей найдено достаточно, чтобы сказать, что у анамских австралопитеков морда и зубы в среднем были чуть больше, чем у афаренсисов. Форма альвеолярной дуги, как и у предшествующих гоминид, типично обезьянья – вытянутая, с параллельно расположенными рядами заклыковых зубов. Мало отличается от понгидного варианта и нижняя челюсть, имеющая к тому же некоторые намеки на специализацию. Примитивность выражалась в асимметрии первого нижнего премоляра – для удобства расположения верхнего клыка, который, кстати, имел очень мощные корни. Моляры, хотя абсолютно и велики, нельзя назвать мегадонтными. А ведь мегадонтия – когда зубы относительно размеров челюсти сильно увеличены – была типична для грацильных австралопитеков, не говоря уж о парантропах. Очевидно, во времена анаменсисов мегадонтия еще не была в тренде.

Плечевая и кости кисти сочетают черты человекообразных обезьян и людей примерно в равных пропорциях. Судя по большой берцовой кости, анамские австралопитеки были вполне прямоходящими и по способу передвижения уже не отличались от афаренсисов, да и от нас тоже. А вот лучевая кость свидетельствует о другом: изгиб ее нижней части и ориентация лучезапястной суставной поверхности (умно это звучит так: “сильный медиальный изгиб дистального конца и дистальное выступание дорзального края дистального конца” – да, именно на таком странном языке общаются антропологи!) говорят о блокировании разгибания запястья. А ведь аналогичное строение лучевой кости характерно для крупных человекообразных, ходящих с опорой на фаланги согнутых пальцев. Напомним, что у ардипитека такой специализации не было. Выходит, по крайней мере некоторые популяции анаменсисов могли возвращаться на четвереньки? Впрочем, индивидуальную изменчивость никуда не денешь, и пока у нас не будет больше материалов, утверждать что-то уверенно ни один антрополог не станет.

Рис. 4. Череп Australopithecus anamensis.

Кстати, лучевая кость очень длинная, соответствующая росту современного человека в 1,75 м, притом что по другим костям рост получается около полутора метров. Очевидно, пропорции рук анаменсисов были еще не совсем человеческими.

Некоторые специализации анаменсисов выглядят своеобразно, так что не все ученые видят этот вид в числе наших предков. Однако в целом они представляют собой хорошее звено между рамидусами и афаренсисами.

Достающее звено между самими анаменсисами и афаренсисами найдено не так давно в эфиопском местонахождении Ворансо-Милле, в слоях с датировками 3,57–3,8 млн лет назад (Haile-Selassie et al., 2010b). Челюсти и зубы, обнаруженные тут, настолько промежуточны, что их нельзя однозначно отнести ни к Australopithecus anamensis, ни к A. afarensis. Несколько зубов и бедренная кость из Галили также хронологически и морфологически зависают между двумя этими видами.

Пока мы крайне мало знаем про образ жизни ранних австралопитеков, однако с каждым годом количество находок растет, а знания об окружающей среде того далекого времени ширятся. Обитали ранние австралопитеки в лесистых, иногда даже болотистых местах, а также в лесостепях. Именно в это время – у ранних австралопитеков – появилась главная отличительная черта гоминид – прямохождение. Оно сочеталось у них с древолазанием и – по крайней мере, у самых ранних – четвероногостью. Не исключено, например, что они проводили на деревьях полные опасности ночи. Признаки таких древних способов передвижения сохранялись и много позже – вплоть до “ранних Homo”, у коих они больше являются генетическим воспоминанием о древесных пращурах. Вообще, в сумме обезьяньих и человеческих признаков в скелете ранних австралопитеков оказывается примерно поровну, что дает возможность говорить о них как о том самом пресловутом “недостающем звене”, отсутствие которого столь часто ставят в упрек ученым креационисты и разнообразные пара- и псевдоученые. Учитывая, что ранние австралопитеки уже больше двадцати лет как найдены и продолжают изучаться – это самое что ни на есть “достающее” звено.