Ужинать садились во дворе. К чаю подавали хлеб, сыр, помидоры. Чаепитие проходило весело. Взрослые о чем-то оживленно разговаривали, ведь они встречались только вечером. И нам, детям, без взрослых приходилось трудновато. Каждый из нас за ужином докладывал, чем занимался весь день. Докладывала, конечно, и я. Начинала с жалоб на Инжибийке, рассказывала о ее проделках. Все смеются, а по мне — так хоть плачь. Инжибийке мои жалобы мало трогали, она никогда не считала себя виноватой. Без всякого стеснения встревала в разговоры взрослых, даже тогда, когда ее не спрашивали ни о чем. Инжибийке без умолку могла болтать обо всем подряд: где играла, к кому из соседей забегала, у кого пила чай, что слышала, что видела. Она очень забавно копировала соседей, все так и покатывались со смеху. Сакинат, мамина сестра, говорила, что из нее обязательно выйдет артистка. От Инжибийке можно было узнать все аульские сплетни. По словам мамы, она заговорила, когда ей и шести месяцев не исполнилось. Вот и сегодня, к примеру, Инжибийке стала рассказывать про нашу соседку Мырас. Детей у Мырас не было, но почему-то в колхозе она не работала. Ссылалась на нездоровье, однако на больную эта полная, румяная молодая женщина вовсе не походила. Тем не менее она сидела дома. Чтобы лучше изобразить Мырас, худенькая Инжибийке вышла на середину двора, платье забрала в шаровары, рукава подвернула, а голову по самые уши повязала ситцевым платком, концы которого стянула на лбу в узелок, и они смешно торчали в разные стороны, как два рога. Оказывается, Мырас на окошке сарая каждый день оставляла в кастрюле вскипяченное молоко. Там, мол, прохладнее.

— И вот сегодня днем, сварив свежего чаю, она пошла за молоком, — рассказывает сестренка и показывает, как идет Мырас. — Смотрит, а кастрюля пустая. Тут на пороге появляется ее рыжая толстая кошка. Мырас давай бранить ее: «Ах ты такая-сякая, ах ты бесстыдница, выпила все молоко, хоть бы немного оставила. Обжора этакая! Убирайся с глаз моих!» А кошка смотрит на нее спокойно и ухом не ведет. Рассердилась Мырас еще больше, схватила хворостину и как огреет рыжую. Та — под лавку. А за сараем в это время такое дружное мяуканье раздалось, будто кошек там видимо-невидимо. Тогда Мырас еще и еще раз огрела хворостиной свою кошку: «Ах ты нахалка, это ты привела их!» Кошка опрометью бросилась из сарая, юркнула под стог курая. А Мырас — за сарай, чтоб и гостей своей кошки хорошенько хворостиной попотчевать. И что же видит? Вместо кошек кинулись от нее врассыпную ребятишки. Да еще и мяукали, убегая. «Ах озорники! Ах паршивцы!..» — кричит вслед им Мырас.

Когда я зашла к Мырас, она, бедняжка, сидела на тахте в обнимку со своей кошкой и плакала, что зря ее обидела, что не из-за нее, а из-за мальчишек не сможет она сегодня пить чай с молоком, — продолжала Инжибийке. — Я пожалела ее, взяла дома кружку молока и отнесла ей. Айбийке в это время кормила кур и ничего не видела. А то бы ни за что не разрешила.

Мне стало обидно, и я опустила голову.

Конечно, досадно, что я прозевала такой интересный случай. Но обиделась я не из-за этого. Зачем Инжибийке говорит неправду, неужели я пожалела бы для Мырас кружку молока? Я не была жадной, и если бы Инжибийке попросила, то я бы сама налила ей молока. Но она всегда сделает все без спросу, вот и на этот раз обманула меня, старшую сестру. Сколько раз обещала слушаться, но где там, все равно делает по-своему, наперекор.

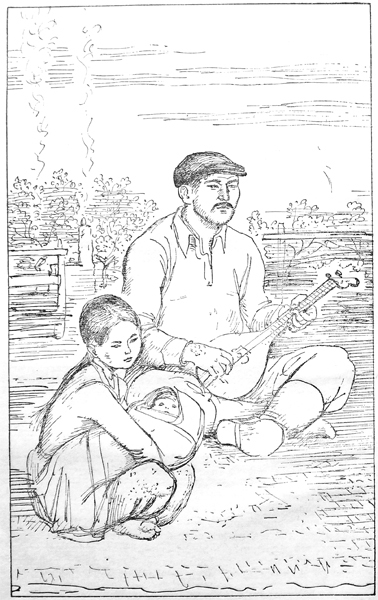

После чая взрослые опять принимались за дела. Кроме отца. Он шел в дом и возвращался с домброй. Садился на свое место и принимался настраивать инструмент. Я подсаживалась к нему с Кендали на руках. Днем малыш был в яслях, смотреть за ним по вечерам было моей обязанностью, а Инжибийке и Бегали играли вместе и обязательно возле матери. Марипат около печки стирала, погрузив руки до самых локтей в пену. Сакинат изо всех сил крутила ручную мельницу — ей мать наказала намолоть столько-то зерна. Сделает — пойдет в клуб. Нашакай Янибек раздавал корм скоту (у нас несколько овец, корова с теленком и лошадь). А отец тем временем успевал настроить домбру и начинал играть. Прислонившись к его плечу, я слушала и следила за его руками. Огрубевшие загорелые пальцы быстро перебирали струны и становились словно бы тоньше и послушнее. Из двух струн домбры отец извлекает такие волшебные звуки, что я сразу погружаюсь в страну сказок. Домбра, похожая на разрезанную вдоль грушу, невелика по размеру, но мелодия ее звучит на весь аул, на всю, как мне кажется, степь. И все тонет в музыке: и блеяние овец, и мычание коров, и звяканье подойников, и говор людей, и плач людей. Я слышу только волшебную домбру и мечтаю: вот я выросла, стала красавицей, на мне красивое платье, я учусь в городе, у меня много друзей. И тот город, который я никогда не видела, рисуется мне огромным и прекрасным…

Вздрогнув, прихожу в себя. Музыка кончилась, и опять я маленькая, в застиранном ситцевом платье, с исцарапанными ногами, с выгоревшими и взлохмаченными густыми волосами, худенькая, почти до черноты загорелая от нещадного солнца. На коленях моих спит Кендали, а отец собирается раскуривать свою трубку. Как сквозь туман, вижу дым, который густыми кольцами вьется над печкой и поднимается к небу. Вместе с дымом и гаснущими в нем искрами уносятся высоко-высоко и мои мысли, вернее, не мысли, а мечты. И кажется мне, что мечты мои утром вместе с ранней зарей вернутся ко мне, и тогда в моей жизни что-то произойдет. Но наступает утро, а ничего не меняется…

Однажды мама как-то мимоходом обронила: «Если хочешь поймать счастье, просыпайся рано». Я ей поверила. Ведь она никогда не обманывала меня. На следующий день я проснулась даже раньше Сакинат. Вышла на крылечко. Заря только-только заалела на востоке. Мать растапливала печку, она удивленно глянула на меня, но ничего не сказала. Отец выгонял из загона овец. Я побежала в огород. Зеленые грядки были еще мокрые от росы. Я поднялась на самое высокое место и стала смотреть на восток. Небо вскоре прошили золотые лучи, похожие на длинные ресницы. Потом показался верхний краешек солнца. Лучи сделались ярче и длиннее. А я все ждала чего-то, ждала… Вот солнышко уже полностью взошло. Но счастье ко мне так и не пришло. Что такое счастье, я не знала, но я ждала его и теперь, разочарованная, чуть не плача, побрела но двор. «Взрослая, а обманывает. А еще нас ругает за это!» — подумала я с обидой о маме.

Домашние, сидя на циновке, уже завтракали. Я тихо подошла и села с краю. Мама предложила мне чаю. Я даже не глянула на нее: обида еще не прошла. Хорошо хоть Инжибийке не знает, отчего я так рано подскочила и столько времени торчала на огороде, а то от ее насмешек некуда было бы деваться.

Перед уходом на работу мать все-таки заметила, что со мной что-то творится.

— Ты чего такая?

— Ты меня обманула, сказала: рано встанешь, поймаешь счастье! — ответила я чуть не плача.

— Глупенькая ты моя, — обняла меня мама, улыбаясь. — Это поговорка у нашего народа такая. Ты только подумай: кто рано встает, тот успевает много сделать, а раз работает много, значит, будет лучше жить, чем другие, лентяи. И для здоровья полезно рано вставать, вон какой свежий воздух по утрам.

И обида моя прошла-растаяла.

Может, потому еще я так ждала этого счастья, что взрослые обычно желали друг другу только счастья, на свадьбах молодым тоже счастья желали и всем, кто куда-то ехал из деревни, желали счастливого возвращения. И наша мама так часто повторяла: «Хоть бы наши дети были счастливее нас!» Поэтому слово это врезалось мне в память. Я не знала, когда оно, это счастье, приходит, но раз о нем говорят, значит, оно есть и когда-то должно прийти. О счастье пела и отцовская домбра… И до сих пор при звуках домбры я думаю о счастье и продолжаю ждать в своей жизни чего-то особенного. Мне кажется, что счастье, которое я так ждала, еще в пути… Слушала я, как отец играл на домбре, и из сердца уходили обида, зависть, злоба. В душе оставалось только все хорошее, светлое, чистое. И даже теперь, уже взрослая, слушая музыку, чувствую, что становлюсь добрее и лучше…