Второе, что нам необходимо рассмотреть, – это понятие мифа. Пытаясь говорить о священном или о боли человеческого бытия, люди не могли передать свой опыт в логических формулировках, но им удавалось это сделать с помощью мифологии. Даже Фрейд и Юнг, первыми наметившие путь для того, что можно назвать научным поиском души, при описании внутренних переживаний человека обращались к античным и библейским мифам; они также создавали новые, собственные мифы. Сегодня значение слова «миф» несколько обесценилось; обычно так называют то, что не является правдой. События могут сбрасываться со счетов только потому, что это «всего лишь» мифы. Это, безусловно, справедливо в отношении споров вокруг Иерусалима. Палестинцы заявляют, что нет абсолютно никаких археологических подтверждений существования Иудейского царства, основанного царем Давидом, и не найдено следов Храма Соломона. Израильское царство не упоминается ни в одном историческом документе того времени – только в Библии, – следовательно, вполне возможно, что оно – не более чем «миф». Не оставаясь в долгу, израильтяне развенчивают – как явно абсурдный – рассказ о вознесении на небеса пророка Мухаммада с горы Харам аш-Шариф, т. е. тот миф, на котором основано почитание мусульманами Иерусалима – аль-Кудса. Но я пришла к убеждению, что поступать так – значит упускать из виду главное. Мифология никогда не претендовала на исторически достоверное описание реально произошедших событий. Она была попыткой выразить внутреннюю значимость событий или привлечь внимание к сущностям, слишком неуловимым для того, чтобы обсуждать их в логически последовательной форме. Мифология была удачно определена как древняя форма психологии: она показывает нам внутренние пределы нашего «я», таинственные и вместе с тем влекущие нас. Мифы «священной географии», таким образом, выражают истины, касающиеся внутренней жизни. Мифы затрагивают таинственные источники людских страданий и желаний, а потому могут высвобождать мощнейшие эмоции. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рассказами о Иерусалиме, ссылаясь на то, что они – «всего лишь» мифы: они важны именно потому, что являются мифами.

Проблема Иерусалима взрывоопасна именно потому, что этот город приобрел статус мифа. Участники конфликта с обеих сторон и представители международного сообщества часто призывают к дискуссии о правах и суверенитете, основанной только на рациональных доводах и отделенной от эмоциональных фантазий. Это совершенно естественное пожелание, и было бы прекрасно, если бы его удалось выполнить. Но нельзя надеяться на то, что мы сумеем преодолеть жажду мифов. В прошлом неоднократно предпринимались попытки выкорчевать мифы из религии. Древнееврейские пророки и реформаторы, например, изо всех сил пытались отмежевать свою религию от мифологии местных ханаанских племен, в чем, однако, так и не преуспели. Старые предания и легенды вновь всплыли на поверхность в мистицизме Каббалы, т. е. миф восторжествовал над более рациональными формами религии. В истории Иерусалима, как мы увидим, люди не раз инстинктивно обращались к мифу, когда на них обрушивались столь тяжкие беды, что идеология, апеллирующая к разуму, не могла принести им утешения. Подчас внешние события представлялись людям настолько созвучными их внутренней духовной реальности, что немедленно приобретали статус мифов и рождали мощную волну мифотворчества. Так произошло с открытием Гроба Господня в IV в. н. э. и с оккупацией Иерусалима Израилем в 1967 г. В обоих случаях участники событий искренне верили, что окончательно избавились от пережитков примитивного сознания, но на деле не могли ему противостоять. Катастрофы, обрушившиеся в наш век на еврейский народ и народ Палестины, были чудовищными, поэтому неудивительно, что миф вновь вышел на передний план. Так что, хорошо это или плохо, мы не можем обойти стороной мифологию Иерусалима, если наша задача – пролить свет на истоки устремлений и поступков людей, находящихся под ее воздействием.

Последнее понятие, которое мы обсудим, прежде чем пускаться в путь по историческому прошлому Иерусалима, – это символы. Наше общество ориентировано на научное познание, и мышление в категориях образов и символов не является для нас естественным. Мы более склонны к логическому, рассудочному мышлению, когда восприятие физических явлений происходит без участия воображения; мы стремимся очистить объект от возникших у нас в связи с ним эмоциональных ассоциаций и сосредоточиться на нем самом. Этот рационализм, формирование которого началось, как мы увидим далее, в XVI в., в корне изменил характер религиозного опыта у многих жителей западных стран. Мы сейчас можем сказать, что тот или иной объект – не более чем символ, т. е. нечто принципиально отличное от представляемой им мистической реальности. В древности и в Средневековье все было иначе. Символ рассматривался как часть реальности, на которую он указывал; религиозный символ, таким образом, обладал силой, способной ввести верующего в сакральную сферу. На всем протяжении истории священное никогда не воспринималось непосредственно – за исключением, быть может, редких единичных случаев. Его всегда ощущали в чем-то, отличном от него самого. Так, божественное начало видели в человеке – мужчине или женщине, – который становился воплощением божества, в священном тексте, своде законов, учении. Один из самых ранних и самых распространенных священных символов – место. Люди ощущали присутствие божественного начала в горах, рощах, городах, храмах. Попадая туда, человек словно вступал в иное измерение, существующее отдельно от обыденного мира, но совместимое с ним. Для евреев, христиан и мусульман Иерусалим был именно таким священным символом.

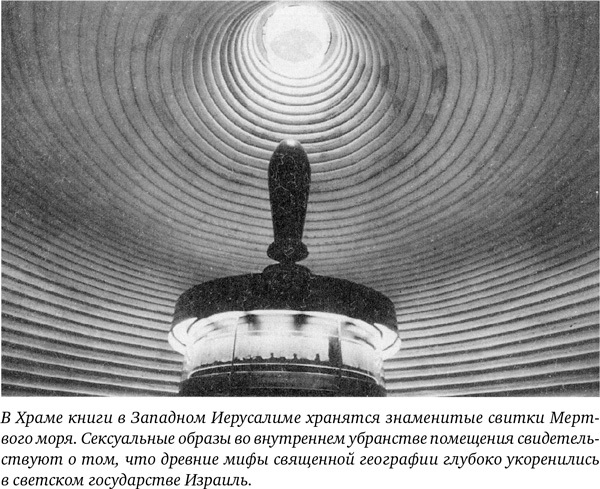

Превращение места в священный символ происходит не само собой. После того, как кто-нибудь тем или иным способом обнаруживал в определенном месте присутствие божественного начала и способность подарить человеку опыт соприкосновения с божеством, начиналось поклонение, и верующие прилагали огромную созидательную энергию для того, чтобы помочь другим испытать тот же священный трепет. Как мы увидим, архитектура храмов, церквей, мечетей несет важную символическую нагрузку, зачастую отображая духовный путь к обретению Бога. Богослужение и обрядность также усиливали чувство нахождения в священном пространстве. В протестантской части западного мира бытует унаследованное от прошлых поколений недоверие к религиозному церемониалу, он кажется людям чем-то дикарским. Однако, вероятно, правильнее было бы воспринимать богослужение как своего рода театрализованное действо, способное породить мощное метафизическое переживание даже у людей, очень далеких от религии. Западная драма происходит из религиозных обрядов – священных празднеств, которые устраивали древние греки, пасхальных торжеств в церквях и соборах средневековой Европы. Были созданы и особые мифы, призванные выразить духовное значение города Иерусалима и различных его святынь.

Один из этих мифов – «вечное возвращение», как назвал его покойный Мирча Элиаде, американский религиовед и культуролог румынского происхождения. Согласно мифологии вечного возвращения, присутствующей, как смог установить Элиаде, практически во всех культурах, у каждого объекта на земле есть свой аналог в божественной сфере. Можно видеть здесь попытку выразить то ощущение, что наша обыденная жизнь неполна и отделена от более полноценного существования в каком-то ином месте. У всех занятий и умений человека тоже есть божественные аналоги: копируя деяния божеств, человек может приобщиться к их божественному существованию. Этот тип поведения, именуемый imitatio dei (подражание божеству), встречается и сегодня. Почему, например, евреи отдыхают в субботу, а христиане едят в церкви хлеб и пьют вино? Сами по себе эти действия лишены смысла, но люди воспроизводят их, веря, что Бог в определенном смысле однажды сделал то же самое. Ритуалы, связанные со святыми местами, – еще один способ подражания богам, символическое вступление в сферу более полноценного и мощного бытия. Миф о вечном возвращении критически важен и для культа священного города, который можно рассматривать как модель небесной обители богов; каждый храм в этой системе координат воспроизводит чертог определенного божества. Скопированный с божественного архетипа со всей возможной точностью, храм мог служить также земной обителью соответствующего бога.