Глава первая

ДОМРЕМИ

Принято считать, что Жанна родилась в 1412 году. Называют даже точную дату — 6 января. Однако в то время мало кто из незнатных французов знал день своего рождения, да и год часто указывали приблизительно. Жанна не была исключением: во время первого допроса в Руане (21 февраля 1431 года) она утверждала, что ей 19 лет, а на следующий день говорила, что не знает своего точного возраста. При дворе Карла VII она заявила, что ей трижды семь лет, что делает годом ее рождения 1408-й. Та же дата указана в декрете папы Пия X от 6 января 1904 года, причислившем Деву к лику блаженных. Видевший ее в плену бургундский хронист Ангерран де Монстреле писал, что ей «около 20 лет или чуть больше». Эта неразбериха показывает, что точного возраста Жанны не знал никто, включая ее саму. Что касается ее дня рождения, то его, как нередко случалось, приурочили к популярному церковному празднику — в данном случае Богоявлению, которое католики праздновали как день поклонения младенцу Христу легендарных царей-волхвов. Впервые эту дату упомянул еще в 1429 году придворный Персеваль де Белленвилье в письме герцогу Миланскому, но вряд ли он знал то, что не было известно самой Жанне.

Если дату ее появления на свет никто не знает, то место рождения известно всем — это деревня Домреми во французской области Лотарингия, недалеко от города Вокулёр. Деревня, название которой происходит от имени крестителя франков святого Ремигия (дом, то есть «господин», Реми — обычное обращение к святому), находилась на крайнем северо-востоке тогдашней Франции, в долине реки Мез (Маас). Протекавший через деревню ручей делил ее между двумя государствами: северная часть принадлежала Франции, перейдя к ней в 1284 году вместе с графством Шампань. Ее непосредственным владельцем был рыцарь Жан де Бурлемон, замок которого находился неподалеку. Южная часть считалась владением герцогства Лотарингского, а управляла ею Жанна де Жуанвиль. Деревню правильнее было называть селом, поскольку в ней находилась старинная церковь Сен-Реми, в которой крестили Жанну, — каменная крестильная купель сохранилась, хотя саму церковь не раз перестраивали.

Сохранился и дом Жанны — крепкое каменное строение XIV века, на первом этаже которого находилась горница с примыкающей кухней, а на втором три спальни. Рядом — хлев, сарай, небольшой садик. Семья слыла небедной, да и вообще в Домреми бедняков было мало: в плодородной долине Меза хорошо росли пшеница, овощи, фрукты, а окрестные луга кормили обильное поголовье коров, коз и свиней. Окружавший деревню густой лес в изобилии снабжал крестьян дичью и топливом. В советской литературе говорилось о тяжком угнетении народа во Франции того времени, но это явное преувеличение. После крестьянских войн XIV века крепостная зависимость во многих областях ослабла, крестьян перевели с барщины на менее обременительный оброк. Жители северной половины Домреми, где находился дом Жанны, считались лично свободными и платили подати сеньору Бурлемону и короне. В южной, лотарингской части жили крепостные, которым приходилось тяжелее, но и они были не такими уж угнетенными. Во всяком случае, ни одного восстания против феодалов в деревне не зафиксировано.

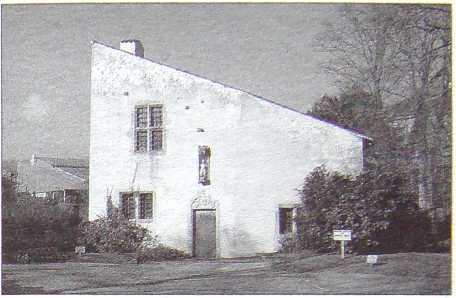

Дом Жанны д’Арк в Домреми. Современный вид

Отец Жанны, Жак, даже на фоне односельчан считался крепким хозяином — недаром его несколько раз выбирали старостой деревни. Он родился то ли в Домреми, то ли в соседнем Сеффоне, а вот его отец Пьер пришел из других мест, о чем говорила и семейная фамилия (точнее, прозвище). Ее произносили и писали по-разному — Дарк, Тарк, Дар, Дай. Причина заключалась в том, что в лотарингском диалекте, на котором говорили жители Домреми, согласные на конце слов часто «проглатывались», а апостроф в фамилиях в то время никак не обозначался. Первичной формой фамилии, вероятно, все же было «д'Арк», но дворянство тут ни при чем — это означало всего лишь «выходец из Арка». Поселений с названием Арк («лук» в смысле «излучина реки») во Франции было несколько, и одно из них — Аркан-Баруа, — находилось не так далеко от Домреми. Скорее всего, дед Жанны явился именно оттуда, спасаясь то ли от гнета сеньора, то ли от бедствий войны.

Обосновавшись на новом месте, Пьер из Арка обзавелся куском пахотной земли — многие участки еще пустели после страшной эпидемии чумы середины XIV столетия, и их отдавали задешево или вообще даром. Пьер выстроил дом, трудолюбием и честностью заслужил авторитет у соседей и в итоге женил сына на дочери одного из самых почтенных односельчан Изабелле Вутон по прозвищу Роме, то есть «римлянка». Очевидно, прозвище досталось девушке от отца, который совершил паломничество в Рим (возможно, вместе с дочерью) — это требовало немалых расходов и говорило как о достатке деда Жанны д’Арк, так и о его религиозном рвении. После брака, заключенного около 1400 года, у супругов родилось пятеро детей, из которых Жанна была самой младшей.

Судьба всех членов семьи довольно хорошо известна. Жак д’Арк умер вскоре после гибели своей знаменитой дочери — говорили, что от горя. Мать надолго пережила его, успев увидеть официальную реабилитацию Жанны; она умерла в 1458 году. Старший сын Жак, или Жакмен, был болезненным, поэтому не пошел на войну вслед за сестрой и братьями. Он умер рано, но оставил наследников, принявших, как и другие родственники Жанны, почетную фамилию дю Лис (Лилейные — напомним, что лилии помещались на гербе французских монархов). Другие сыновья, Жан и Пьер, участвовали в походах Девы, а позже солидными и уважаемыми людьми вернулись в родную деревню. Самая загадочная — дочь Катрин, которая была то ли старше Жанны на три года, то ли, напротив, чуть младше. Около 1428 году ее совсем юной выдали замуж за Колена Лемера, старосту соседней деревни Грё, после чего она пропала со страниц источников. Скорее всего, Катрин умерла от болезни или от родов, однако приверженцы альтернативных версий судьбы Жанны д’ Арк оспаривают это, строя на основании внешнего сходства двух сестер (ничем, впрочем, не доказанного) всевозможные версии, о которых будет сказано ниже.

Благочестивые легенды, возникшие еще при жизни Жанны, утверждали, что ее рождение сопровождалось чудесными знамениями. В тот момент сердца всех ее односельчан будто бы наполнились радостью, а петухи запели в два часа ночи, когда она родилась. Позже утверждалось, что в этот миг прогремел гром, а с небес сошли языки пламени, что часто происходило при рождении святых и других великих людей. Конечно, если бы нечто подобное случилось, Жанну с самого детства окружало бы внимание односельчан, но известные факты противоречат этому — и родня, и соседи до поры считали ее самой обычной девочкой. Через три дня после рождения ее, как полагается, крестил в церкви Сен-Реми местный кюре Жан Мине. У девочки было сразу несколько крестных, не меньше десятка, что говорило о большом уважении к ее семье. Кто-то из них подарил новорожденной золотое кольцо с тремя вырезанными на нем крестами и надписью «Иисус Мария». Его Жанна хранила до конца жизни, сказав судьям в Руане, что это единственная вещь, оставшаяся ей на память о доме.

На оправдательном процессе 1456 года выступали многие односельчане Жанны и ее родные. По их рассказам, Дева была вполне обычным ребенком — летом бегала с подружками на лугу у реки, плела венки, играла в разные игры. Ее дядя, свояк Изабеллы Роме, рассказывал, что вырезал для нее из дерева свистульки и игрушечные мельницы, которые кружились от ветра, как настоящие. Зимой Жанна и ее подруги сидели с другими женщинами в чьей-нибудь горнице, пряли шерсть и рассказывали разные истории. Сохранились имена подруг — Изабелла Деспиналь, Манжетта (Маргарита) Суайяр, Овьетта Судон. Все они говорили, что Жанна почти ничем не выделялась среди других детей. Она не была ни красивой, ни уродливой, ни робкой, ни чересчур нахальной. О ее пристрастии к мальчишеским играм или, допустим, к оружию тоже ничего не известно. Отличали ее только три довольно важных качества. Первая из них — доброта; она не обижала младших, не злословила, всегда была готова утешить заболевших или расстроенных чем-то друзей. Конечно, возможно, что эти воспоминания отразили ее посмертную славу, но на пустом месте они бы не возникли. Вторым качеством было трудолюбие. Праздность в деревне не поощрялась, все дети с малых лет приобщались к сельскому труду, но Жанна выделялась и на их фоне. На суде она не без гордости говорила, что «по части шитья не уступит ни одной руанской женщине». Кроме того, она пасла коз — не только своих, но и соседских, полола и поливала огород, ворошила сено, доила коров.