Призыв следовать логике равнозначен требованию отменить и высокий стиль классической фразы, и празднично-яркую разговорную речь, которая — в нашем случае — может завершиться задорным ответом-согласием на предложение к необычному действию:

— Идет!

Перевод словечка на другие языки, быть может, займет несколько строк, но... «своим ничего не надо доказывать!».

И вот еще что.

Язык синтетического строя, каким остается русский, по существу своему направлен на свободу аналитических операций в мысли. Синтетический язык нельзя исследовать аналитически, предупреждал нас Потебня, и в своих четырехтомных «Записках по русской грамматике» сам никогда не анализировал славянского предложения; он истолковывал предложение герменевтически — так, как толкуют символ.

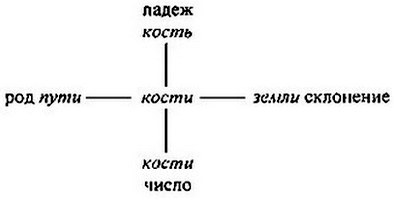

Падежная система русского языка — это целый мир соответствий, который постоянно держится в памяти как источник возможных перекрестных соотношений, то и дело возникающих в момент речи. Каждая форма как бы «распята» на кресте идеальных, помысленных соответствий:

В горизонтальном ряду — соответствия по категориям, в вертикальном — по формам в парадигме склонения. Каждое сопоставление мысленно снимает с неопределенно-синкретичной формы кости какой-нибудь один грамматический смысл, всё более уточняя единственность данного конкретного значения. И тогда становится ясным, что данная в точке скрещения форма кости — не множественного числа, не именительного падежа, не мужского рода, не первого склонения, а... (и следует утверждение) перед нами имя третьего склонения, женского рода в форме родительного падежа единственного числа. Апофатическими отрицаниями в метонимической смежности форм мы получили искомый ответ и теперь уже можем воскликнуть вслед за простодушным отроком: «Ну!» — утверждая справедливость построения формы в прицеле смысла.

А каждое включение формы в конкретный контекст способно извлечь из слова добавочное значение, — быть может, еще неведомое, но вместе с тем абсолютно понятное всем без обсуждений. Такое значение понятно, потому что искони содержалось в свернутом виде, в идеальном образе слове, и только теперь про-явилось в самостоятельной форме, в оправе кон-текста.

Вот почему в языке исчезают старые формы и возникают новые.

В древнерусском языке, например, указание на время действия можно было передать самыми разными грамматическим формами одного и того же слова: местным падежом пространственного значения зимѣ, предложным падежом активного действия по зимѣ или неопределенным по смыслу творительным времени зимою. Сегодня в нашем владении только последняя, третья форма, потому что — и это понятно — в общем со-знании происходило уточнение и обобщение идеи времени. Представление о времени отслоилось от пространственных его наполнений, а затем разошлось и с указанием на действие, на движение, которым измерялось время, — и вот оно перед нами в сегодняшнем, вполне отвлеченном от конкретности, виде: зимой.

Примеров такого рода множество; собственно, из них и состоит русская морфология, насыщенная смущающими нетвердые души «исключениями» из правил. Но «правила» — это логика, ищите ее в другом месте; у нас же правит язык.

Так оказывается, что развитие мысли идет не от фразы к фразе, не в речи, не в конкретном «дискурсе». Мысль мужает в языке, откладываясь в грамматических категориях. История — да! история логична, как логична в своем развертывании идея. Конкретность вещи не вправе с ней спорить, опровергая ее, ибо вещь преходяща. Об этом и слово славянофила, сказавшего так: «Рассудок зреет в человеке гораздо легче, чем разум» [Зеньковский 1955: 85] — но разум есть сущность, а сущность — не в вещи.

Сущность в идее. И потому нам следует «прежде всего одолеть соблазн рассудочного формализма» [Ильин 1: 295].

Вернемся к упрекам в том, что русская ментальность страдает «отсутствием формы», «образным мышлением», впадает в «интуитивизм» и прочее. Всё перечисленное — вовсе не пороки языка и мысли, но и не добродетели русской ментальности. Это просто другая ментальность, которая не так уж и чужда Европе. Понять это можно по преобладанию в той или иной культуре философских пристрастий. Например, русской ментальности близко лейбницианство (Лейбниц по происхождению славянин), а философия этого ученого связана с истолкованием момента выхода из монады-концепта в первоначальную форму — в образ. «Отсутствие формы» предстает как гармония еще не порушенного концепта, который явлен (и понимается) как суть идеи, вещи и слова. Готовых понятий еще нет, они постоянно воссоздаются путем слияния родового (культурного символа, данного в слове) с видовым, каждый раз оригинальным и новым (субъективно-интуитивный образ в том же слове). Конструирование «понятий» происходит безостановочно и потому не может быть законченной их системы. Система предстоит в свернутом виде, как семантическая синкрета концепта в живой цельности смысла.

Но отсюда же возникает и отмечаемое многими русское стремление к практическому приложению идей. Идеи вообще признаются лишь действенные, действительные, они непременно должны воссоздаваться в жизненном потоке действительности. Идеи всегда уже есть, их не нужно выдумывать (русская «нелюбовь к абстракциям»), ими следует осветлять и жизнь («этическое выше гносеологического») в конкретном вос-про-из-вед-ении концептов (пресловутый психологизм русской ментальности).

Бесформенность сущего

Заметной особенностью русской ментальности является избегание законченных форм. «Русские совсем почти не знают радости формы», так что «гений формы — не русский гений» [Бердяев 1918: 63]. Никакое культурное движение в защиту «чистой формы», структурализма, формализма неприемлемо, что удивляет западного человека, в выразительности формы усматривающего содержательность смысла. Многие русские писатели попросту непонятны на Западе, и именно по этой причине. «Иностранные наблюдатели не подметили того, что форма есть и у нас — только это другая форма. Может быть, даже форма, находящаяся несколько в другом измерении» [Солоневич 1991: 273].

Андрей Синявский говорил, что Розанов в высшей степени национален «в своей бесформенности». Русский национальный гений состоит именно в «бесформенности», что проявляется и в жизни, и в культуре. В этом и преимущество, и недостаток русского сознания. Но причину видят в одном: «бесформенность связана с нашей духовностью, ибо дух не имеет формы, как об этом говорит и Розанов. С той же бесформенностью связана и широта русской натуры, и стихийность русской души... Но с другой стороны, поскольку нам не хватает именно внутренней формы, внутренней структуры, мы, чтобы не расплыться и не рассеяться ветром, держимся подчас сильнее других народов именно за внешнюю форму как за какую-то узду или коросты. Отсутствие внутренней формы возмещается формой внешней» [Синявский 1982: 197].

Вряд ли верно, что внутренняя форма есть внутренняя структура. Форма оформляет содержание, тогда как структура (не избежать банальности) структурирует пространство. Для русского сознания внутренняя форма слова имеет первостепенное значение. На ней крепится символ, ею определяется содержательный смысл слова — она структурирует духовность. Русский человек не разбрасывается словами попусту; и не случайно столь развиты у нас народная этимология, игра словами, всякие парадоксы, основанные на переосмыслении коренного значения русского слова. Особенно много такой языковой игры в произведениях народной поэзии. Иногда «освеженная» внутренняя форма слова дает начало новому символу. Вот пример.

Старинное выражение на курьях значит ‘на заводи, на старице (реки)’, а на корных — ‘на обкорнанных, обрезанных’, на курных ‘задымленных’ (курные избы — дома без трубы, дым очага курится по полу). Соединение всех трех выражений позволило объяснить утраченное первое (‘домик на сваях’) и создать известный символ народной сказки: избушка на курьих ножках, в котором Баба-яга растапливает свою ужасную печь. Внутренняя форма организуется словом — равным образом и пространство души структурируется идеей. «Форма есть деспотизм идеи, готовой разбежаться», — говорил Константин Леонтьев, и смысл его слов искажается, если не привести их полностью (как и поступает Синявский [Синявский 1982: 297]).