Назначение этого предмета до сих пор вызывает споры. Некоторые исследователи полагают, что он служил резонатором музыкального инструмента, а Чарльз Вулли считал, что это был штандарт царя. Поднятый на древке, он сопровождал правителя в военных походах и праздничных шествиях.

Сюжеты вполне соответствуют такой версии: одна сторона «штандарта» изображает царя в дни мира, другая — в пылу сражения. Фигуру правителя (который в древнем Уре носил титул «лугаль», что в переводе значит «большой человек») легко распознать среди других людей: она выделяется более высоким ростом. В середине верхнего регистра сцены с эпизодами войны: он величественно стоит с кинжалом в руке, взирая на побежденных, а рядом тянется шествие нагих пленников со связанными за спиной руками. Позади правителя — царская колесница, запряженная мулами, и группа телохранителей. Ниже тяжелая пехота шумерской армии: воины в медных шлемах и длинных плащах, с копьями наперевес спешат вступить в бой. В третьем ряду показано, как идут друг за другом в атаку боевые колесницы. На быстро движущихся повозках сидят возница и метатель дротиков, а внизу, под копытами разгоряченных упряжных животных, видны тела убитых и поверженных врагов.

Это первое в истории изображение армии шумерского царя полно достоверных подробностей. Художник последовательно показал все рода войск, их вооружение, одежду и доспехи.

Штандарт из Ура. Сцены мира Шумер, раннединастический период. Около 2600 до н. э. Лазурит, раковины. 21,6x49,5

Вторая панель «штандарта» из Ура представляет картину мира, где в верхнем регистре показано, как царь пирует в окружении знати: вельможи в обшитых бахромой передниках восседают на невысоких табуретах с кубками вина в руках, слуги выслушивают пожелания гостей, а певица и арфист развлекают собравшихся. Два нижних ряда заполнены жанровыми сценами. Возможно, здесь изображены известные по документам храмовых архивов Шумера «склонившиеся перед хозяином» шуб-лугали — сельскохозяйственные работники и ремесленники, которые обслуживали царское и храмовое хозяйство, получая за это земельные наделы, рабочий скот и продукты. Они ведут покрытых попоной быков, гонят слонов, курдючных овец, сгибаются под тяжестью тюков и корзин, наполненных зерном или мукой. Среди движущихся в мерном ритме людей видны мужчина с козленком, рыбак, несущий пойманную рыбу, и несколько человек со сложенными на груди руками, наверное, старосты-надсмотрщики.

Изображение, построенное как подробный отчет управляющего хозяйством, напоминает неторопливый и обстоятельный рассказ. Архаически трактованные фигурки людей и животных, повторяющиеся из эпизода в эпизод, движутся непрерывной вереницей, показывая неисчислимость имущества великого правителя. Красота и богатство материалов, из которых выложена картина, — еще одно зримое свидетельство изобилия царских кладовых.

Голова быка. Украшение арфы из Ура Шумер, раннединастический период. 2600 до н. э. Золото, лазурит. Высота арфы 11 2,5

В 1927–1934 археологическая экспедиция под руководством Чарльза Леонарда Вулли при раскопках Древнего Ура обнаружила 16 царских захоронений. Устройство и богатейший инвентарь двух неразграбленных гробниц позволили ученым узнать подробности пышных похорон правителей древнего Шумера. Умершего царя опускали в глубокую и просторную могильную яму, сопроводив множеством дорогих вещей и слуг, которых надлежало умертвить в конце ритуала. В гробницу сходили и те, кто добровольно отправлялся с покойным царем в мир иной: жены и музыканты, рабы и знатные вельможи, полководцы и руководившие церемониалом жрецы. За процессией богато одетых людей въезжали запряженные ослами и быками повозки, замыкали шествие воины, призванные охранять покой своего владыки. После заключительного священнодействия каждый из участников траурной церемонии выпивал чашу с ядом. Страшное и величественное действо свершалось под звуки музыки и пение похоронных песен.

В гробницах Ура было найдено несколько прекрасных арф, под аккомпанемент которых нисходили в царство мертвых древние правители. Самый замечательный из этих музыкальных инструментов — так называемая царская арфа из усыпальницы царицы Шубал. Вертикальный деревянный брус инструмента был обшит тонким золотым листом с насаженными на него колками, на них натягивались струны. Мозаичный убор из красного песчаника, перламутра и лазурита обрамлял резонатор, торцевая сторона которого была украшена тонкой инкрустацией, изображавшей львиноголового бога Имдугуда, подвиги прославленного эпического героя Гильгамеша и священных животных Шумера. Навершием резонатора служила мастерски смоделированная из чистого золота скульптурная голова быка с большими выразительными глазами, висячими ушами и длинной бородой из ярко-синего лазурита. Образ неслучайно наделен «небесной» цветовой символикой и «очеловечен»: у древних шумеров это прекрасное, могучее животное было воплощением божества луны.

Статуя Ашшурнасирапала II Ассирия, Нимруд (Древняя Кальху). 883–859 до н. э. Известняк. Высота 113

Статуя ассирийского правителя Ашшурнасирапала II (883–859 до н. э), найденная при раскопках одного из храмов столицы Кальху (Нимруда), представляет идеализированный образ восточного владыки, который именовался не иначе как «царь великий, царь могучий, царь вселенной, царь страны Ашшур, царь четырех стран света».

Этот редкий памятник круглой скульптуры Древней Ассирии находился на невысоком постаменте в центральной нише молельного зала святилища бога счастливой войны Нинурта (по другим предположениям, богини Иштар-Нифи), являясь наглядным свидетельством глубокого благочестия царя. Властитель крупнейшей военной державы, Ашшурнасирапал II предстает в длинном парадном одеянии, с царским жезлом и булавой в руках — он наместник Бога Ашшура и великий воитель (о чем свидетельствует также надпись на верхней части платья, облегающего его могучую грудь). Фигура, несмотря на небольшой размер, предельно монументальна. Ее силуэт, очерченный жесткими геометрическими линиями, сохраняет сходство с цилиндрической каменной глыбой, которой приданы формы человеческого тела. Лицо царя, оттененное сложной прической и завитой по последней моде длинной бородой, непроницаемо, сурово и лишено индивидуальности, в нем запечатлен идеальный облик грозного правителя с чертами ассирийского этнического типа.

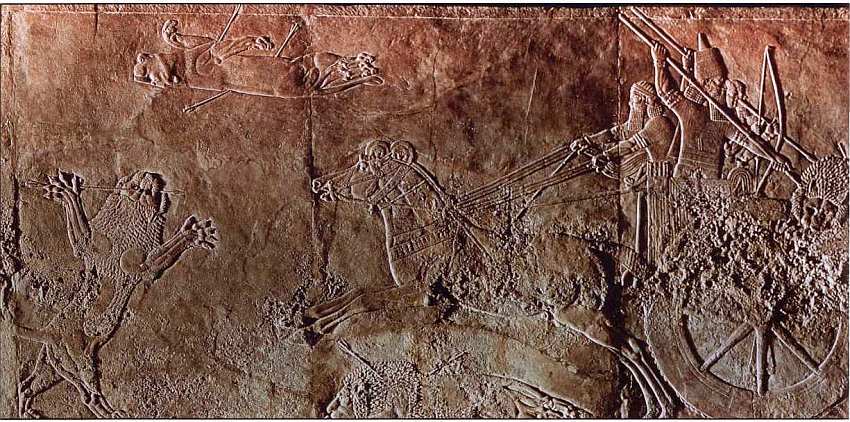

Рельеф из дворца Ашшурбанапала в Ниневии Ассирия. 669 — около 635 до н. э. Алебастр. Высота около 40

Охота царя на львов — очень важный сюжет в искусстве Ассирии, связанный с древнейшими магическими представлениями, согласно которым важной задачей правителя являлась защита страны от диких зверей. Прекрасные и мощные повелители пустыни издревле считались достойными противниками царственных владык. Охота на львов была исключительно царской привилегией, она разрешалась один раз в году — в день праздника в честь бога мудрости и письма Набу. Ассирийцы верили, что в это время само божество выходит в пустыню в окрестностях Нимруда, чтобы драться с хищниками. Царь — воплощение и потомок богов — в религиозных ритуалах выступал в роли Набу, а сама охота превращалась в священнодействие, символизирующее извечное противостояние добра и зла, непременно заканчивающееся победой первого. Хроники рассказывают об охотничьих подвигах царей столь же красочно и подробно, как об их военных походах. Если верить им, то один только Тигратпаласар (XI век до н. э.) убил более ста львов. Ашшурбанапал также отличался большой охотничьей ловкостью, которая особенно ценилась в его эпоху, когда львы настолько расплодились на разоренных войной территориях, что свирепствовали, по словам современника, «хуже моровой язвы и даже нападали на людей».